【前回の記事を読む】嵐の予兆…犬のつき丸と戯れる源五郎の姿に「まるでうつけではないか」

湖上の城

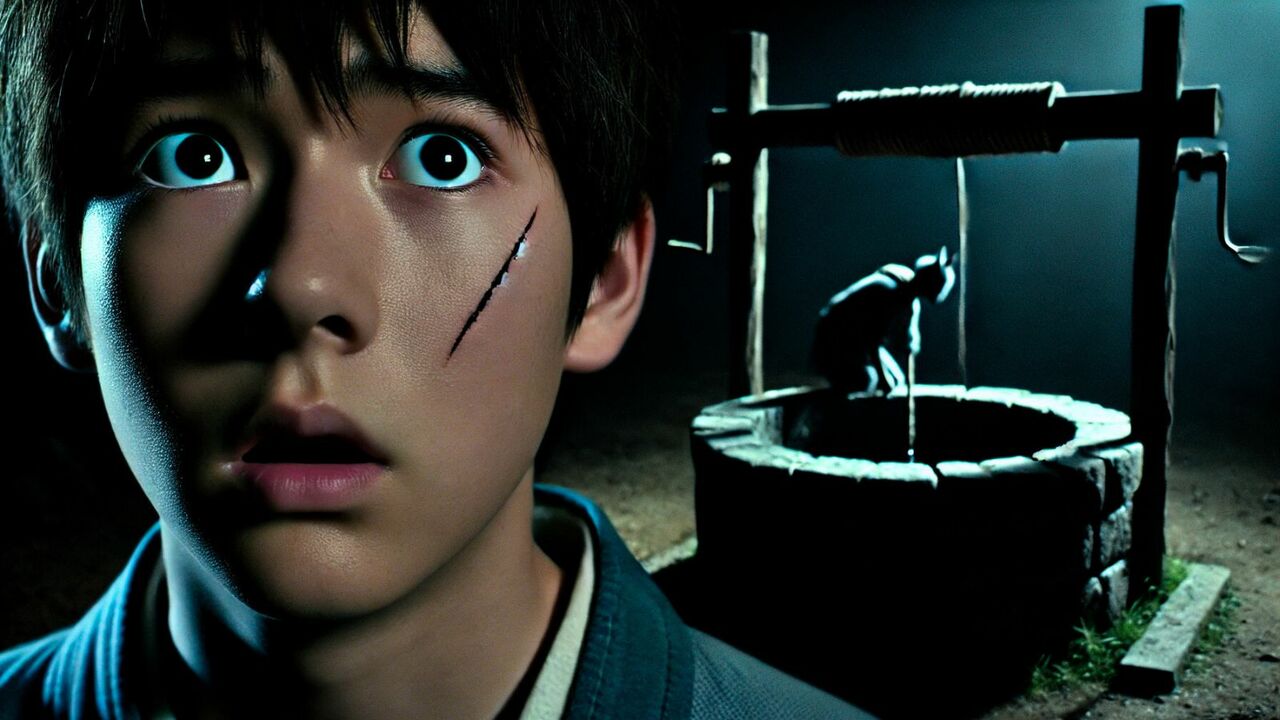

その日の夕刻、つき丸は突如として体調を崩した。激しい下痢と嘔吐に襲われ、食べた物も全て吐き出してしまい、みるみる衰弱していく。ぶるぶると震え続け、立ち上がる事も出来ずうずくまっている。

そんなつき丸が心配でならず、激しく雨が降り出した軒下で、源五郎はつきっきりで看病していた。病で倒れた父に代わり、源五郎の守役代わりを務めていた太田下野守道叶が声をかけた。

「どうですか?」

「よくないな……もう何も受け付けない……」

胃に優しそうな物を選んで口元に近づけてやるのだが、目を瞑ったまま震えるのみで何も口にしようとしない。

「食いつけない物をいきなり食べたせいか……」

仮の犬小屋とした桶の中に布を敷き詰め、つき丸を寝かせ寒くないように手布(手拭)をかけてやった。その中で、つき丸はぶるぶると震えている。

「死んでしまったとして、それはこの犬の運命です。しょうがありませぬ」

道叶は立ち去って行った。心配でならない源五郎は、くまが用意してくれた食事をいつも通り一人寂しくさっさと済まし、つき丸の元に戻る。震えるつき丸が、まだ生きている事に安堵しながら、

「つき丸……頑張るのだ……つき丸……」

背をさすり何度も声をかけてやった。そんなつき丸を看病する源五郎に、殿である兄資顕から呼び出しがかかった。源五郎が仕方なく居室に赴くと、厳しい顔をした資顕が座して待っている。源五郎が資顕の前に座すか座さぬかのうちに、

「源五郎、何やら拾って来たようだな。如何にするつもりじゃ? また、我室に対する無礼は、わしへの無礼も同じじゃ! 如何なる存念か申し開きしてみよ!」

早くも怒りの色を見せる兄の前で、源五郎は動じる事無く返答した。

「仔犬の事ですか……城外を散策していた折見つけました。恐らく母を失い痩せ衰え、放っておけば死んでしまうと思い、面倒を見ております。兄上」

「畜生の事など知らぬ! どこぞの道端で朽ち果てればよいのだ!」

「義姉上もそのような存念とお見受けした」

「どこぞに早く捨てて参れ! そして我室に謝りに行くのだ!」