激昂する「殿」である兄に対し、あくまでも静かに、

「道、之を生じ、徳、之を畜い、物、形づくり、器、之をなす。是を以て万物、道を尊びて徳を貴ばざるは莫し、道の尊きと徳の貴きは、夫れ之を命ずる莫くして、常に自ら然り」

「なっ、なにぃ?」

源五郎は一呼吸おいて、

「という言を御存じなきや?」

すらりと老子を諳んじる弟に辟易し、吐き捨てるかの如く言った。

「だから何だと申すか!」

「万物は道や徳を自然に尊んでいる。慈愛こそその道標たりえよう」

資顕の顔は真っ赤になり、

「貴様! 愚弄するか!」

太刀を掴み源五郎に詰め寄った。座している源五郎は涼し気な目で兄を見上げながら、

「道理を説かれて言い返す事も出来ず、意のままに身内を斬りなさるか?」

「貴様!」

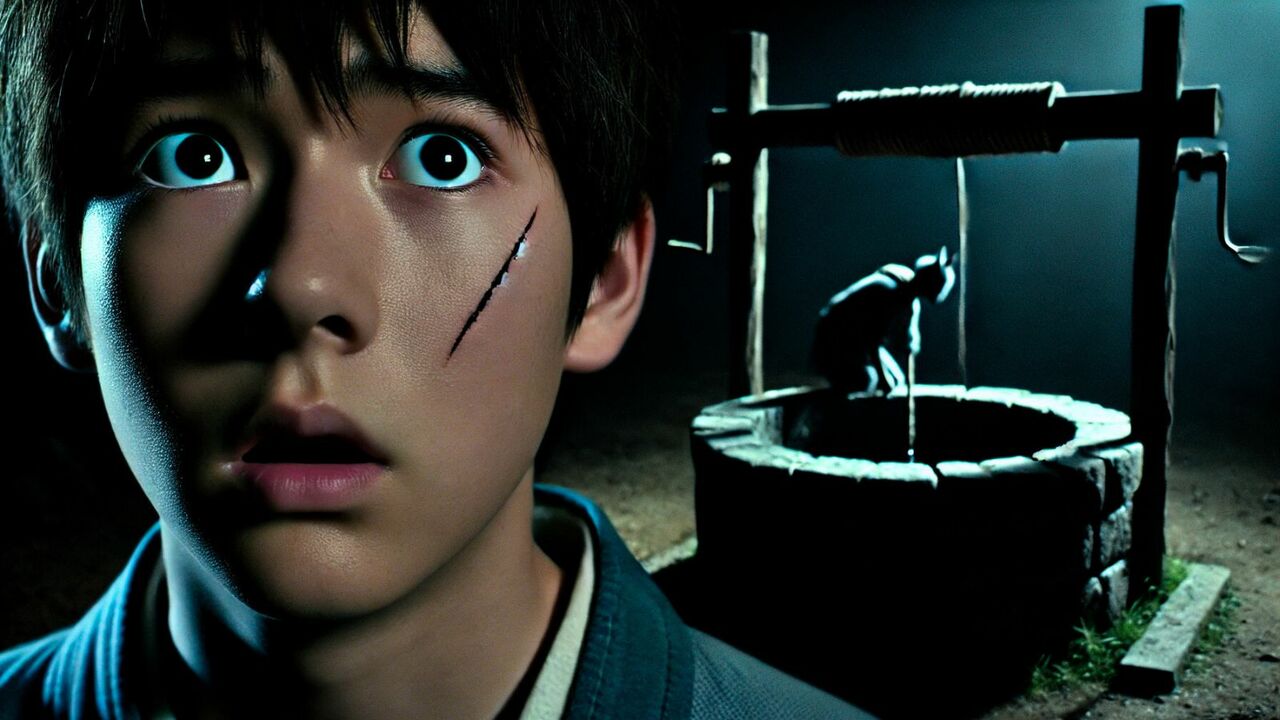

資顕が太刀を抜こうとした刹那、源五郎が目にも止まらぬ速さで立ち上がり、太刀の鵐目を押さえつけた。小童が押さえる太刀が抜けぬ驚きに資顕は目を見開き、源五郎はその目を覗き込むように、

「お止めなされ、それでは当主としての道理が立ち申さぬ。後世に愚名を残しますぞ」

こういった時の源五郎の気魄は凄まじい。十五も年下の弟の迫力に呑まれた資顕は後ずさり、腰を落とした。

「御免」

そんな兄に一瞥を与え、居室を出て行った。兄との確執など、源五郎にとって何ほどの事もなかったのである。それよりも、つき丸の事が心配でならなかった。

陽が落ちると途端に暗くなる。照明がともる現代とは違い、月明りが無ければ夜は漆黒の闇に覆われる。先程から降り出した雨音が響く中、軒下の桶の中でぶるぶると震えるつき丸を外において戻る気にはなれなかった。源五郎はつき丸を入れた桶をかかえ寝所に戻ると、自分の臥所の中につき丸を入れ、自らもその中へ入り横になった。脇にかかえるようにつき丸へ上掛けをかけてやり、右手で囲むように温めてやる。

「どうだ? 暖かかろう?」

暫くすると、つき丸の震えは止まったようだった。雨音を聞きながら、資顕は妻の椚田姫に酌をしてもらいながら酒を呑んでいる。椚田姫が絡みつくような眼差しで、夫を見ながら囁いた。

「私は気味が悪うて仕方ありませぬ……」

「源五郎の事か? まったく十四の小童とも思えぬわ」

「はい……何を考えているのやら、あの目を見ると背筋が寒うなりまする……」

資顕は苦々しく酒を口に運ぶと、

「言うな、あれでも太田の男子ぞ、この戦乱の折、今のところ我が跡目を継げるのは奴しかおらぬ」

椚田姫は流眄で酌をしながら、

「ご嫡子は必ず私が生みまする。ご安心召され……。なれど……私は源五郎殿が近くにおるだけで安心できませぬ……」

「わしとて同じじゃ……安心せよ。父と談義の上、ある事を運んでおる」

「ある事?」

「じき分かる。それまでは我慢するのじゃ」

資顕の口元は笑っている。軒下に一定の間隔で垂れる雫の音が、どこか憂鬱に響いていた。