先生と私

以上で、一枚の名刺に関わる四人のふしぎな関係がわかったが、第一章の最後に宮下先生と私自身の出会いについて記しておく。天文学者になるという夢を捨てたあと、どうしてドイツ文学を専攻するようになったのかについては、第二章に譲ることにする。

先生と初めて出会ったのは一九七七年、私が大学二年生になる少し前のことである。この年はすでに述べたとおり、抱影が旅立った年であり、また木馬館が閉館した年でもある。

それにしても、いつ、どこで、どのようないきさつで、先生が抱影と親しくつきあっていることを知ったのか、いまとなっては、まったく覚えていない。先生と話をしていたとき、なにかの拍子に先生の口から「ノジリホーエー」という名前が出てきた。そのときは、「あれっ?」という感じだった。

「先生は野尻抱影さんをご存じなんですか?」

「知ってるもなにも、抱影氏が亡くなるまで、二十年近く親しくおつきあいをしました」

ということで、私自身も抱影の文章に親しみを感じながら過ごしてきたことを伝えた。専門のドイツ文学とは別に、野尻抱影という人物をとおして先生との関わりをもつことができたことが、なによりもうれしかった。

先生は抱影のことを「天文学者」と呼んだ。天文学者になる夢を捨てた私としては、そうか天文学者ではなく、文学で星とつきあうことができる道があったのかと、やっと気持ちを落ち着かせることができた。

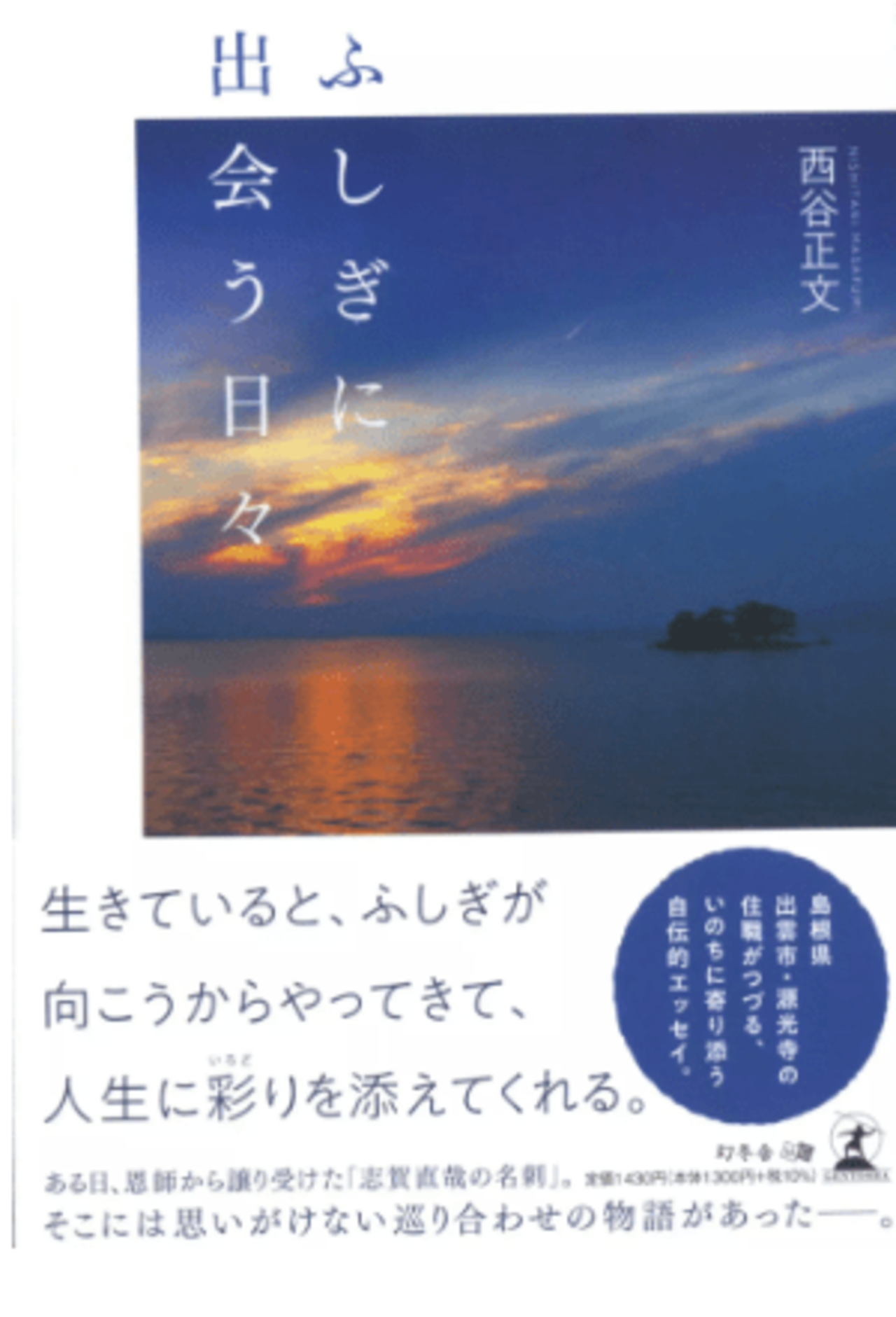

先生は日本全国あちらこちらを訪れていたが、まだ二県だけ行ったことがない、とのこと。そのうちの一県が島根だった。そこで私は、

「私が必ず先生を島根にお招きしますので、それまでは決して島根にはいらっしゃらないように」

と伝えた。