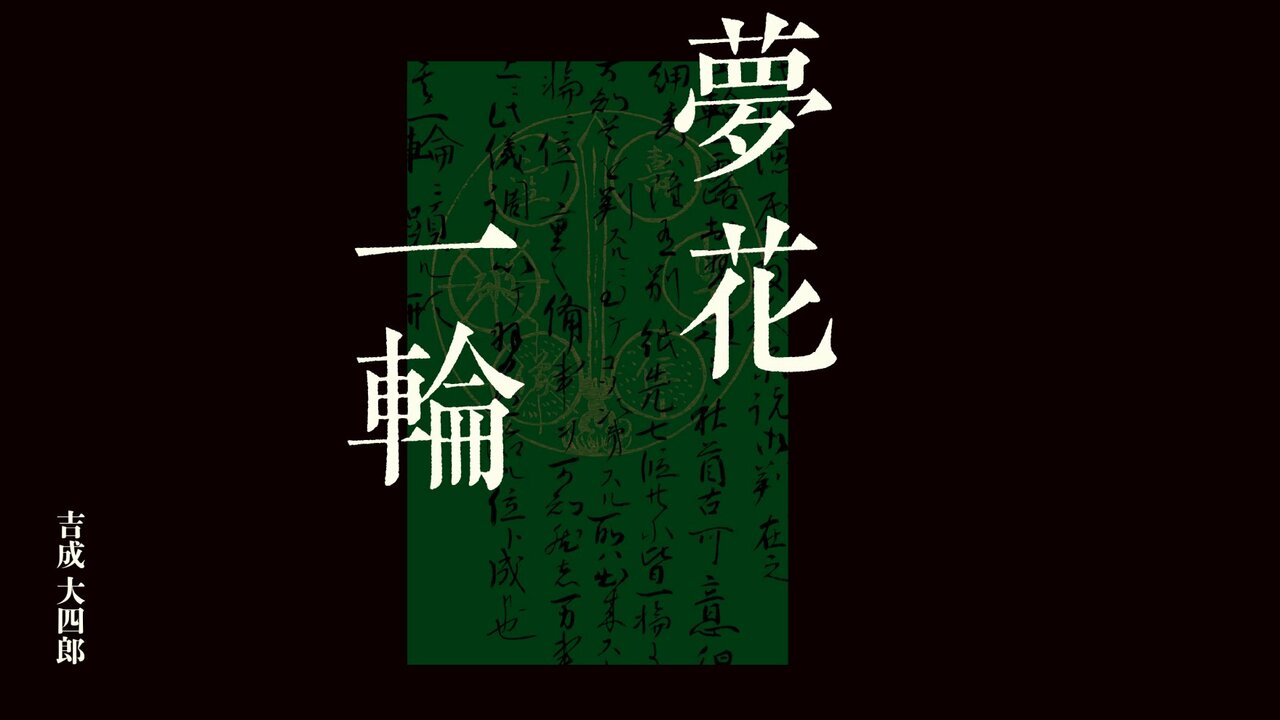

第二章

充実した日々であった。能の道は果てしなく、学ぶことはいくらでもある。

大夫の座を退いたとは言え、世阿弥は健在で、新しい能を書きつつ、時には自ら舞ってその大きな存在感を見せる。観世大夫を継いだ元雅は能作に、舞歌(ぶが)に天賦の才を見せ、一座の未来に新しい光をもたらしつつある。

元能は兄を支え、実直に役割を果たし続けている。そして元重は独自の活動を徐々に押し広げ、世上の評としては元雅をも凌ぐほどの勢いを見せていた。

そして氏信自身も世阿弥の娘婿として改めて後継者の一人となり、観世座の助力のもとに初めての勧進(かんじん)能を興行することになった。応永三十一年、氏信は二十歳になっていた。

勧進能を行うにあたって、氏信は世阿弥から一曲の能を伝授されている。

それは『江口』の能であった。

元は江口の遊女の舟遊びを観阿弥が謡にして舞ったもので、それを世阿弥が新たに能として仕立て直したのである。月明かりに浮かぶ船の上で美しい遊女が歌い遊ぶ、それはまさしく幽玄そのものといってよい、心誘われる情景である。

『歌へや歌へうたかたの、あはれ昔の恋しさを、今も遊女の舟遊び、世を渡るひと節を、歌ひていざや遊ばん』

しかし世阿弥から渡された能本の難しさは、その最終段にあった。

この遊女は世の無常を深く悟った者で、西行(さいぎょう)法師にその境地を歌で諭したことになっているのだが、最後に、実は普賢菩薩(ふげんぼさつ)の化身であったとしてその正体を現すという場面があるのだ。

『すなはち普賢菩薩と現はれ、舟は白象となりつつ、光とともに白たえの、白雲にうち乗りて、西の空に行き給ふ』

遊女から、舞台の上で普賢菩薩に変じなければならない。これは氏信にとって最高度の難問であった。

いや、氏信ならずとも手立てに困るところであろう。ここの演じ方を、世阿弥か、せめて元雅に教えてほしいところであったが、世阿弥は本を渡してくれたきり、何も言う気配はない。

では元雅に、と思いつつ、氏信は言い出すことができなかった。これは世阿弥から課された一つの試験のように思えたからである。この本を読み解いて舞台に表現してみせよ、そう言われている気がした。そしてその鍵は、音曲にあると思われた。

氏信が世阿弥から学んだことのうち、最も大事なことの一つが音曲の大切さであった。「舞声為根」、舞は声を根となす、という。

元雅に見せられた『花鏡』に記されたその文字を目にしたとき、氏信はそれまで様々に積み重ねてきたものが一つにつながるような気がした。