第二章

二

元能が近頃よく書き物をしているようだと氏信が思うようになったのは、世阿弥が出家してしばらく経ってからのことであった。

元雅が大夫として気の抜けない立場に身を置き、それまでのように気軽に声をかけることが憚(はばか)られるようになった分、あまり気を使わずにすむ元能が話し相手になることが多く、自然とそんな変化にも気づいたものであろう。

とは言え、元雅との間が疎遠になったわけではなく、折を見ては何かと声をかけてくれるのが氏信にとってはとても嬉しいことだった。

ある日、元雅がいつになく真剣な面持ちで氏信を居室に誘い、このことは他言無用にと断ってから見せてくれたのは、一冊の書であった。

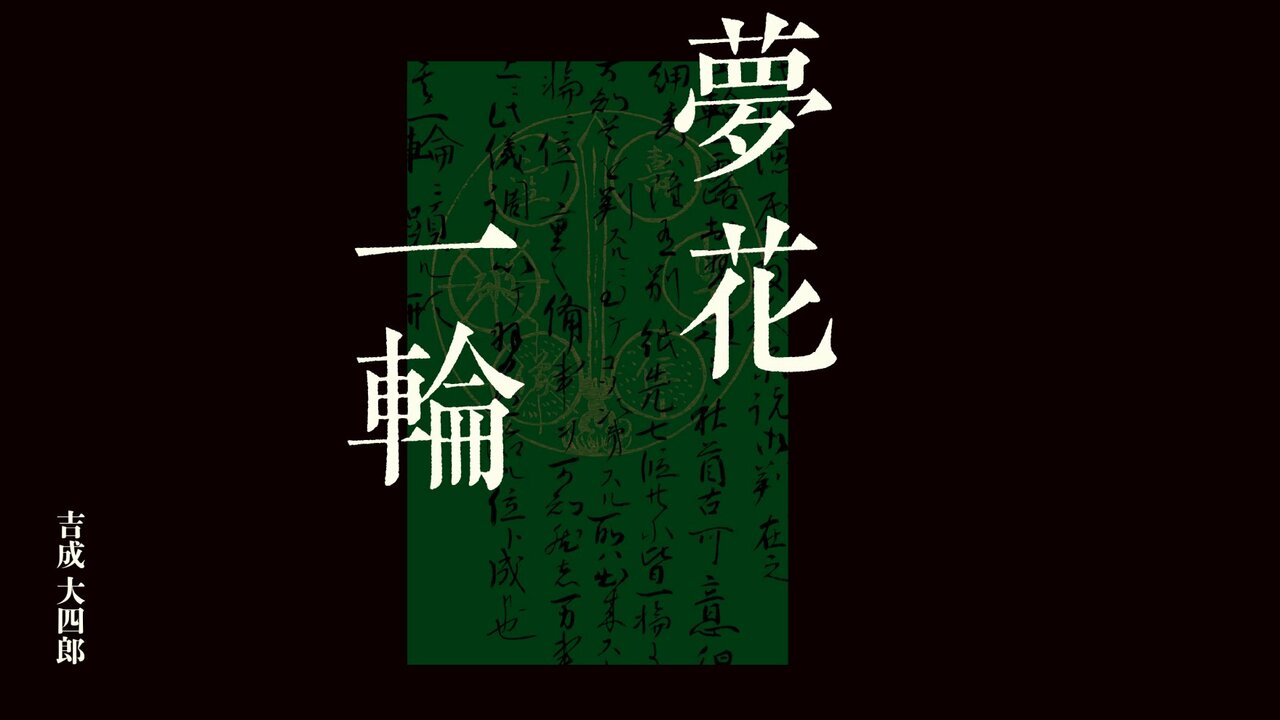

表紙には題箋がなく、開いて最初に目に飛び込んできたのは、『花鏡(かきょう)』と書かれた、氏信も見覚えのある世阿弥の書跡であった。

氏信は思わずごくりとつばを飲んでいた。それがただならぬ秘伝の書に違いないと、ひと目でわかったからだ。

そしてそのまま、吸い寄せられるように文字をたどり、必死で言葉を読み解き、心に焼きつけようとした。

本当にこれを見て良いのかと、元雅に念を押すことすらしなかった。

元雅がすべて承知の上でこのありえない閲覧を許しているのだということが、その重みとともに心中深く突き刺さるほどにわかっていたからだ。仮に、だめだと言われようが、力ずくで止められるまで目を離すことはできなかっただろう。

しばらくの後、氏信は深いため息とともに書を閉じ、元雅に返すと、深々と一礼をした。

両手をついて身じろぎもしない。

それからようやく頭をあげると、こちらを静かに眺めている元雅の穏やかな瞳が見えた。

何も言うことはなかった。表立って語るのは憚られる家の秘事というべき内容であったし、軽々しく口に出すのではなく、とことんまで自分なりに咀嚼(そしゃく)して血肉とするべきものであった。

例えば、上手の能を似せてはならぬ、という。

二曲、三体と、順を踏んで習うのでなくては叶わぬ。次第に道を習い、その上で心は十分に、身を七分に動かすような位に至るものを、ただでき上がった表面だけをなぞろうとしてもそれは決して本物にはならない。

これは最も深いところを探り続けて何十年と能に向き合ってきた者にしか言えない言葉だ。また、それを身にしみて受け取らねば、次の幽玄(ゆうげん)についての教えも見逃すことになる。

姿の幽玄、詞(ことば)の幽玄、音曲の幽玄と様々に語られる言葉はいずれも魅力的で幻惑されてしまいそうだが、最後に、それを似せようとしてはならぬと、はっきり言っているのだ。