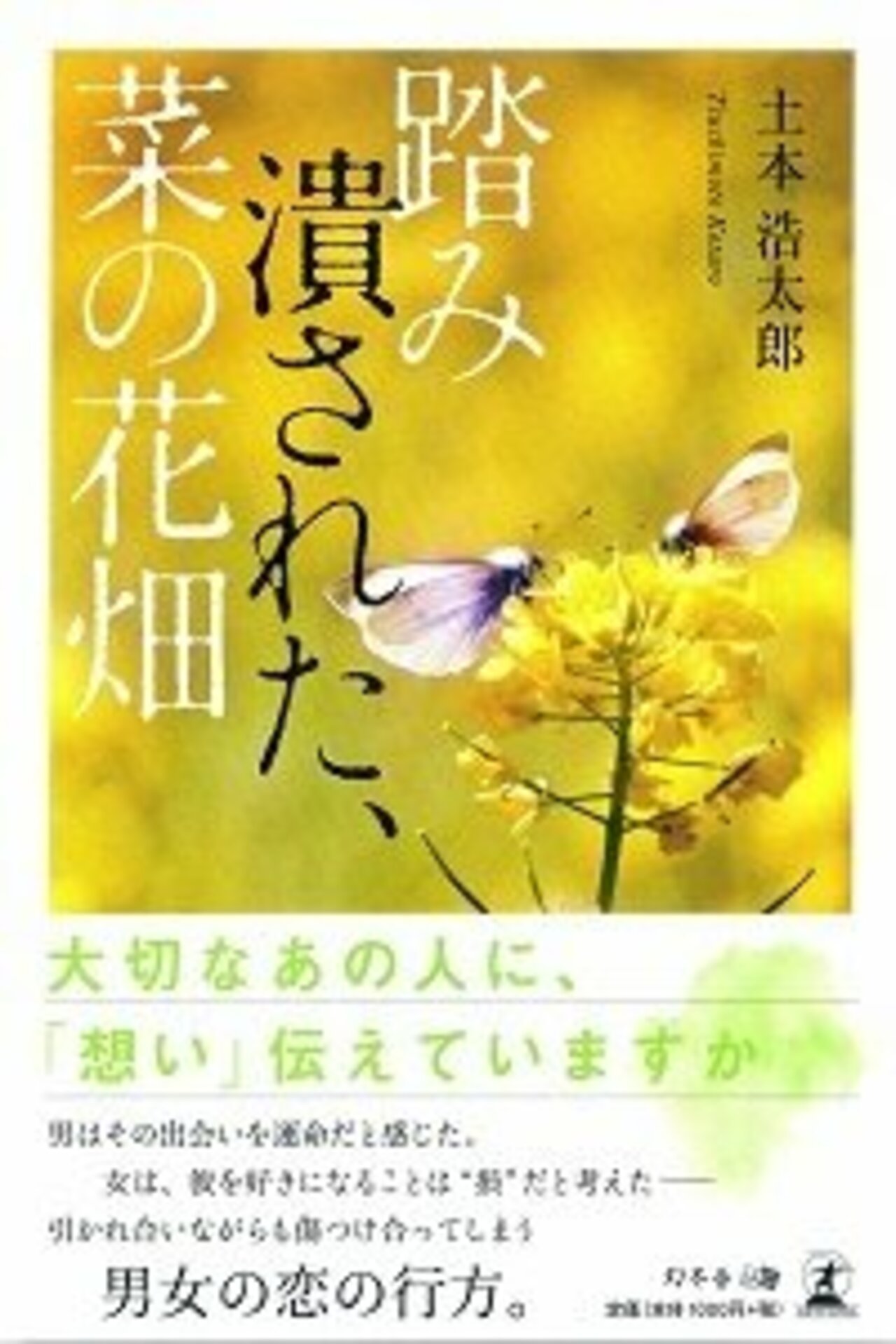

二月のある日、冷たい空気のなか、快晴の空のブルーと、菜の花のイエローのコントラストが、何とも鮮やかに映えて見える、

そんな日であった。半島の、海の見える丘にある小さな菜の花畑で、一人の男性の遺体が発見された。

私である。

前編

その菜の花畑は私がまだ小さい頃、父の旧いフォードのピックアップトラックでよく連れてこられた場所であった。

【関連記事】「出て行け=行かないで」では、数式が成立しない。

幼くして母親を失っていた私は男手一つで育てられた。休日は必ず父と二人で出かけた。ピックアップの助手席は、私の「特等席」だった。菜の花が咲き誇る季節になるとよく訪れ、父はその風景画を油絵で描いていた。

父が描いている間、私は畑の土いじりをしたり、てんとう虫を探したり、花の周りを舞う蝶を追いかけたりして遊んでいた。けれど菜の花についたアブラムシを見つけるのは嫌だった。

時には、その菜の花畑の丘から見える果てしなく広がる海と空を眺め、遙か地平線に浮かぶ船を見つけたり、高い空を飛び交う鳥たちを目で追ったりして楽しんだ。

父があるとき、広大な海を指差しながらこう話してくれたことを憶えている。

「海の遙か向こうには違う国々があって、もっともっと違う世界があるんだよ」

そして、果てしない空を見上げて、

「空の遙か向こうには宇宙があって、たくさんのいろんな星があって、果てしなく続いているんだ。父さんの描く絵には、ほんの一部しか描けないが、その絵の向こうにはたくさんの世界があるんだ。いつか大人になって、そんなたくさんの世界にいってみるといい」

その話が私にとってはとても印象的で、何やらワクワクしたのだった。まだ見ぬ未来に果てしない希望のようなものを感じていた。その菜の花畑に出かけた日の夕飯のおかずは決まって「菜の花の天ぷら」だった。

幼かった私は、アブラムシがついているのではないか? と思い、いつも嫌々口にしていた。畑の地主さんのところへ毎回挨拶をしにいき、その際必ず菜の花をお土産に持たせてくれた。

いただいた菜の花の少しは調理せずに、必ず母のお墓に供えにいった。母も菜の花が好きだったと、父から聞いたことがある。菜の花の天ぷらが美味しいと思えたのは、大人になって久しぶりに口にしたときだった。