その畑の地主さんは、私の亡き母親の実家であった。父は母が病死してしまったのは、母に無理をさせてしまったからだと自分を責め続けていることを、私は大人になってから、母方の祖父母から聞き知った。

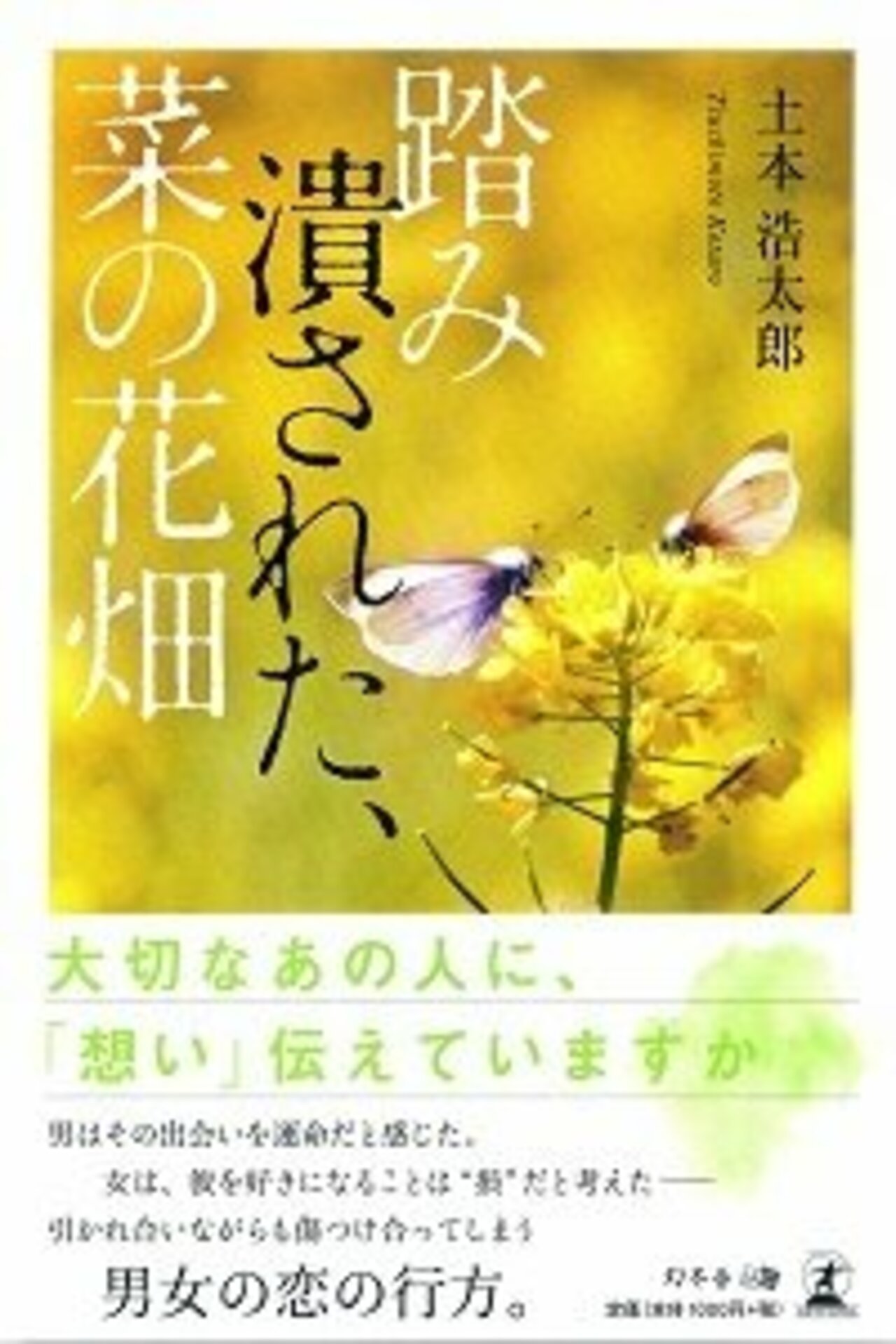

父が毎年欠かさず菜の花畑の絵を描きにいくのは、母への供養のつもりであったことも。私は中学にあがると小学校からやっていたサッカー部に入り、次第に部活や勉強で忙しくなり、父との時間は減っていった。

菜の花畑へもいくことがなかった。高校の頃は父が毎日お弁当を持たせてくれた。菜の花の時期にはよく菜の花のおひたしが入っていた。

そんなとき、ふとあの菜の花畑を思い出したのだった。卒業し地方の大学に進んだ。幼い頃から父の描く絵を見て影響されたせいか、デザインに興味があり、デザインに関する学部を選んだ。父とは離れてしまったが、盆や正月には必ず帰った。

久しぶりに会う度に父の髪が白くなっていくのがわかった。大学を出て地元のデザイン会社に就職した私は実家に戻り、また父と暮らした。しかし昔のように一緒に菜の花畑へいくことはなかった。

私が二十五歳を迎える年、父は他界してしまった。

病死であった。病気が発覚したときにはもう手遅れであった。菜の花の咲き誇る季節のことだった。

父はあまりしゃべる方ではなく、どちらかといえば静かで寡黙であった。だからあまり話した記憶が私にはなかった。父がいなくなり、もっといろいろ話しておけばよかったと後悔した。

父の遺品を整理していると、あの頃父が描いていたあの菜の花畑の油絵が出てきた。

埃が被ったその絵を見た瞬間、懐かしさが込みあげ、あの頃の記憶が一気に蘇ったのだった。

私はあの菜の花畑の風景が好きだった。

あの菜の花畑は、私にとってどこか「しあわせの象徴」として、心の奥底に宿るようになっていった。