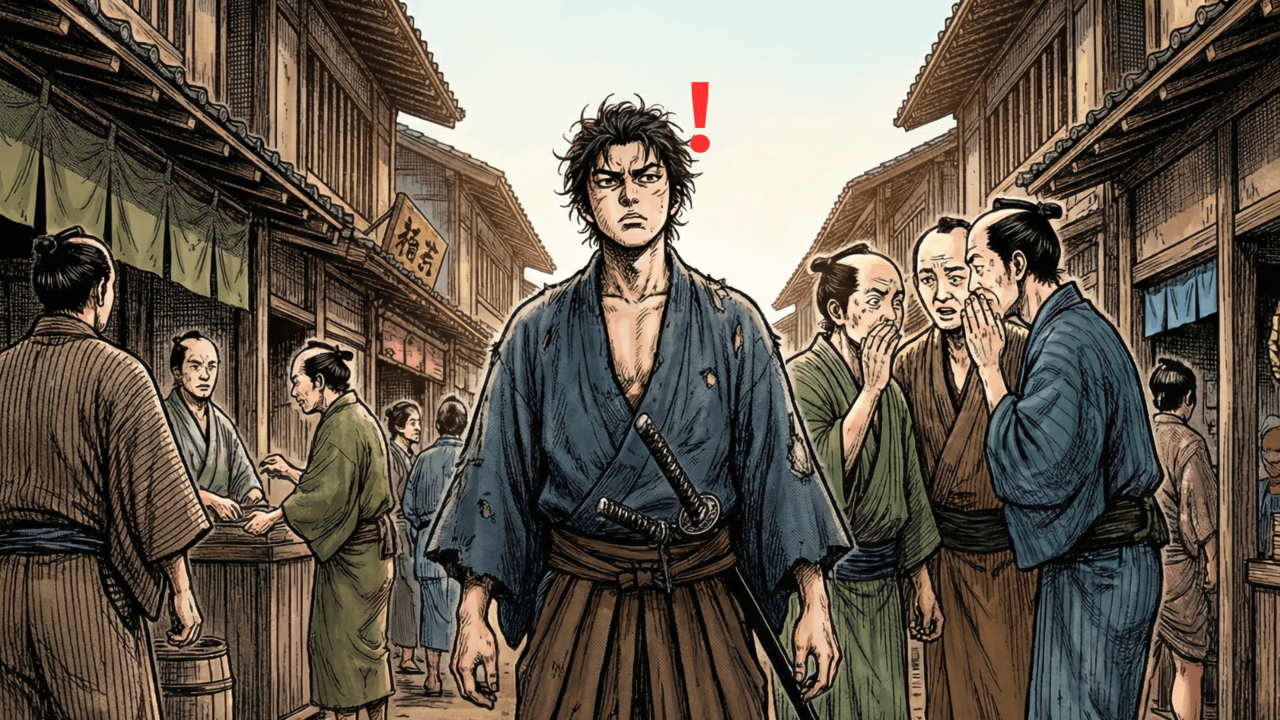

晋作は小柄で色白、呼吸器が弱くて病弱な子だった。九歳の時に天然痘にかかって以来顔面にあばたが残っている。

そのせいか晋作は少年の時分から負けん気だけは人一倍強かった。晋作は幼い時からいつも、どうすれば他者に勝てるかを最優先して考えていた。

勝ち負けに強く拘る晋作は、大した実力もないのに上から目線で威張り散らしたり、自分だけが得しようとしたりする人間が本能的に嫌いだった。

その一方で晋作は純粋な心を持ち、身分や形式に拘らず赤子や老人などの弱者に寄り添う天性の優しさがあった。

晋作は十八歳で長州藩の幹部養成校である藩校明倫館に入ったが、お行儀のいい模範生ではなかった。というか、 晋作は明倫館の教室で異才を放った。

「人生意気に感ず、功名誰かまた論ぜん」という教えは幼い頃から知っていて晋作気に入りの名言であった。父の小忠太が躾として、晋作が三歳になってから漢文の素読と子供用竹刀の素振りを日課として教えてきたからだった。

だからこの名言が明倫館の授業で出てきた時、晋作は自分から手を挙げて「ひとなまいきに感ず、功名誰かまた論ぜん」と大声で音読した。

人生意気に感ずでは当たり前すぎて面白くも何ともないから、わざと読み替えたのだ。

教室内は爆笑した。

相手の意表を突いて機先を制する晋作らしい反応だった。

生真面目な師範は一瞬目をしばたたいたが威厳を保って晋作に言った。

「高杉君その意味を説明しなさい」

晋作は師範を真っすぐに見て堂々と答えた。

「人とは元来生意気なもので、何事にも額面通りに意味を受け取らず、口に出された言葉の真意を探るものだ。功名というものは本当の真意を掴んだ者だけが得られる」

師範も生徒も全員が当意即妙な晋作の説明に感心した。師範は晋作を褒めた上で、正しくは「人生、意気に感ず、功名誰かまた論ぜん」だと読み上げた。