【前回の記事を読む】戸建ては築30年以上で残存価値がほぼ“ゼロ”。その一方で、売却益や地価の変動によって価格は左右されることとなり…

3章 人口減社会の持ち家取得のリスク

6 東京圏の持ち家取得は資産運用と考える

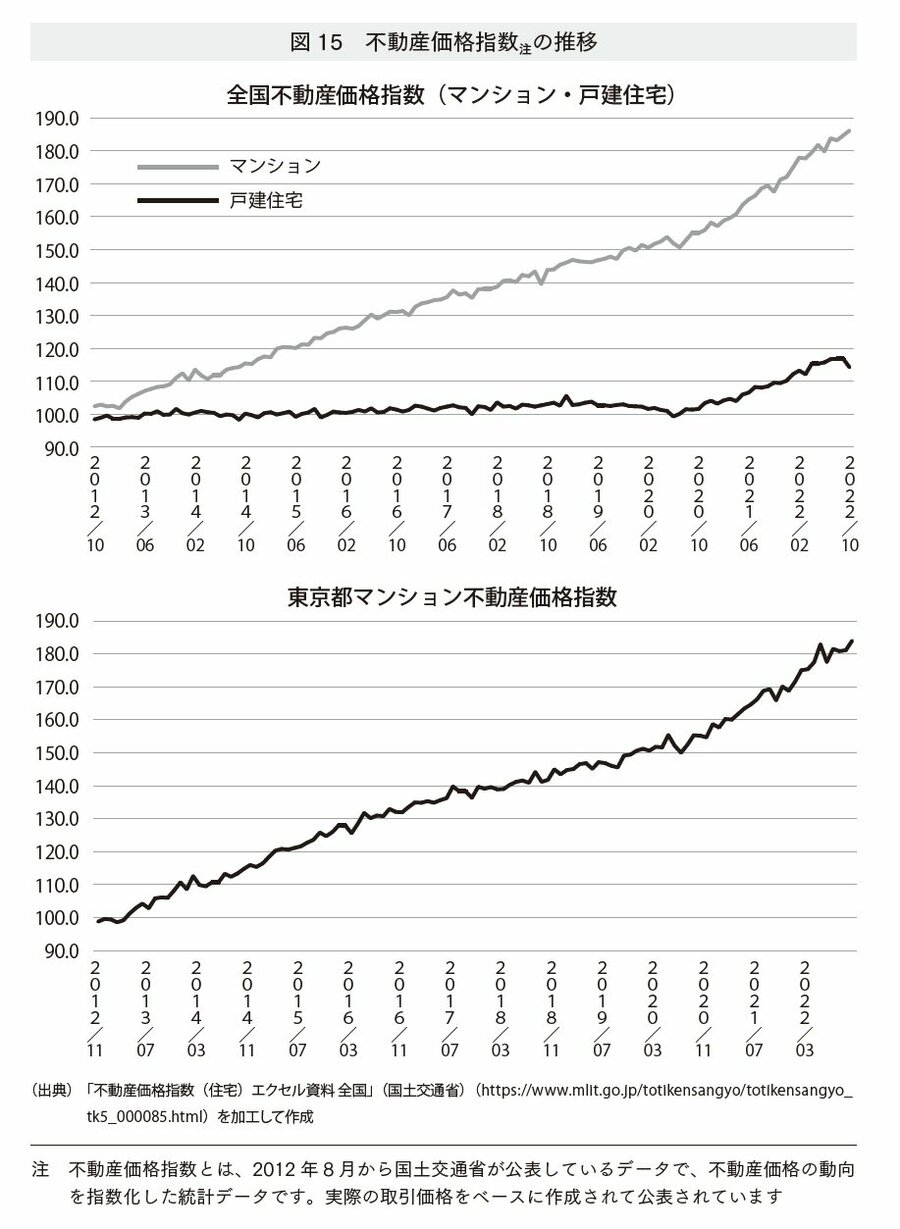

図15のように、2012年から2022年までの11年間で、マンションの全国不動産価格指数は約82%上昇しています。

東京都におけるマンションの不動産価格指数は、約87%上昇しています。

2013年4月にいわゆる「黒田バズーカ」と呼ばれた異次元の金融緩和政策が発動され、低金利政策の影響から住宅地価は上昇しました。異次元の金融緩和の影響を強く受けた住宅地価の上昇は、人口が集中する地域に限られています。

人気の大都市中心部の再開発エリアが、将来価値の上昇を見込んだ投資として注目を集めています。

「世界の都市圏の人口割合は年々増加傾向にあり、中でも東京の都市人口は、2025年まで世界第1位の予測となっています。埼玉、千葉、神奈川を含む東京圏には日本の総人口の約3割が居住し、都市への人口集中の度合いは世界の中でも高くなっています」

(総務省 情報通信白書 令和2年版「都市部への人口集中」より一部引用 https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r02/html/nd121120.html)

日本では、大都市への人口の集積が進んできたことがわかります。人々は豊かな生活を送るために、都市という集積の経済を使ってきました。集積することで、企業活動に必要な資源や情報、人材などが容易に入手できるようになります。

取引関係にある異業種の企業が同一の地域に立地することで、コミュニケーションにかかる費用を大きく節約できます。異業種の技術者が集うことで、新たな創造の発想によって、新しいアイデアなどが生まれ、生産性が向上することが期待できます。集積の経済を発揮できる都市という環境が、生産性の向上の確保に必要と考えられます。