3 持ち家取得年齢人口の減少

2022年の「人口動態統計」によれば、出生数はこれまでで最も少ない約77万人となりました。死亡数は約157万人で、死亡数から出生数をひいた人口の自然減は約80万人となり、人口減は16年連続となり減少幅は過去最大となりました。

少子化を背景に、急速な人口減社会を、迎えようとしています。人口減による住宅需要の低迷は、長期的な懸念として意識されています。

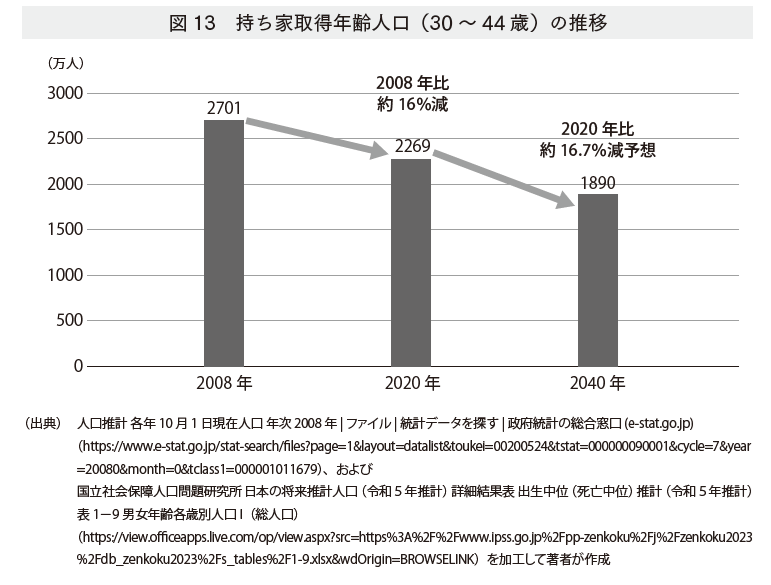

日本では、持ち家取得に積極的であると考えられる年齢は、統計的には30~44歳の世代です。図13のように、30~44歳の年齢別人口は、2008年にピークを迎えた後に減少傾向が続き、2020年にはピーク比で16%減となりました。

20年後の2040年には、30~44歳の年齢別人口は、2020年比で約16.7%減少すると予想されています。30~44歳の年齢別人口は、2008年のピークからみると2040年には約30%減少することになります。

新規に持ち家を取得しようとする人口の減少が止まらない限り、住宅地の価格は低迷し続けることが予想できます。こうした傾向を基にすれば、日本全体の住宅投資金額も、低迷することが考えられます。今後、新規に持ち家取得を考える方は、目当てとする宅地の資産価値の長期的推移を、考慮に入れて判断すべきということです。

総務省の「住民基本台帳人口移動報告」によれば、2021年に東京都へ転入した女性の方は約19万8000人でした。その内訳は、20歳~24歳の方が5万8000人(約30%)、25歳~29歳の方が約4万6000人(約23%)、30歳~34歳の方は約2万4000人(約12%)です。

東京への人口流入の中心は若い女性です。背景には、地方に希望する職種が少ないことがあります。2020年の「人口動態統計」をみると、都道府県で出生数が最多だったのは東京都の約10万人で、いまや8.4人に1人は東京生まれとなっています。

出産適齢期の女性がこれだけ東京都に流出したのならば、地方の出生数が少なくなるのは当然のことです。未来人口の増加につながる若い女性人口の純増数でみると、東京は不動の女性誘致力を持っています。

女性活躍推進法が適用される大企業の数が多い、東京へ向かう若年女性人口の流れを止めるのは難しいと考えられます。未来の出生数を考えるならば、圧倒的な未来人口の勝ち組は、就職期に女性を集める力がダントツである東京です。

少子化がますます深刻となるこれからの社会では、子育て世帯が少なくなり、人口の地域ごとの偏りが、今よりも急速に顕著になってくるでしょう。

次回更新は11月21日(金)、8時の予定です。

👉『人口減社会の資産運用[注目連載ピックアップ]』連載記事一覧はこちら