【前回の記事を読む】古代の天皇は異常すぎるくらい長生き?! その謎を解くカギは古代中国で使われていた暦にあった

文献・金文の章

第三話 数値情報から見る二倍年暦と皇統譜

ここまでの議論は、『記紀』と中国の史書を照合すれば古代天皇の寿命が二倍年によって述べられていることをきわめて合理的に明らかにしている。当然二倍年暦に基づいて「神武天皇」の建国年の補正が試みられている。

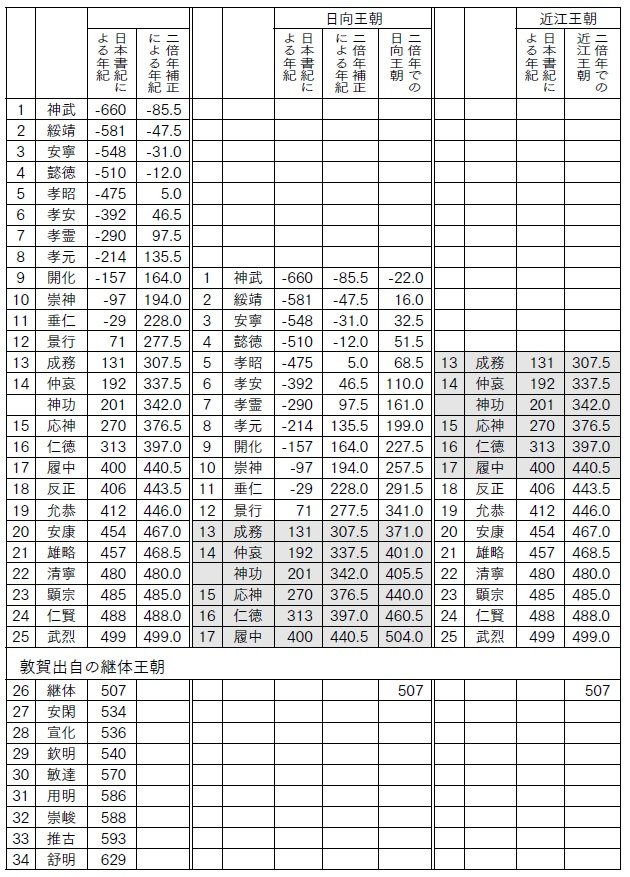

単純に計算すれば「神武天皇」の即位から「雄略天皇」の没年までの一一四〇年の半分となる。「雄略天皇」の次に即位した清寧(せいねい)天皇の即位年が庚申年とあり、西暦480年が有力である。したがって二倍年の補正により「神武天皇」即位はBC85年となり、弥生中期に対応する(表2)。「神武天皇」が日向から大和へ向かった時期がこの数値で妥当かどうかは、別の話題になる。「神武天皇の東進」については別の話題で取り上げる。

写真を拡大 表2 皇統の接ぎ木

次に『記紀』における天皇に関する数値情報に関して、古代の天皇が後代の天皇より多いという逆転現象がある。表1では『古事記』での天皇の没年と享年(寿命)、『日本書紀』での立太子の年とその時の年齢、即位年、没年と享年の七数値を示した。

明らかに二代から一七代天皇の数値情報が多い。常識的には古い時代より新しい時代に、より多くのデータが残っていると考えられる。

この常識論を軸に発想を推し進めるならば、初代「神武天皇」から「履中天皇」までの数値情報の多いグループは時代を下げるべきではないだろうか。

一つの着想として、『記紀』に示された皇統が、数値情報の多いグループと少ないグループとの間で「接ぎ木」された可能性である。『記紀』をこの観点から読み解くと、いくつか気になる記述がある。