【前回の記事を読む】『記紀』は作られた系譜か――神武系と成務系、二つの皇統が一本に接ぎ木された可能性を考察天皇の和名について、称号と名前を分解した表(表3-1、3-2・45、46ページ)を示した。ここにも前段で述べた内容に合致する状況証拠があった。「神武天皇」の「磐余(いわれ)」、「景行天皇」の「忍代(おしろ)」のように明確な名前が見られる天皇がいる。ところが「成務天皇」、「仲哀天皇」、「神功皇…

[連載]いにしえの散歩道

-

歴史・地理『いにしえの散歩道』【第11回】大津 荒丸

古代日本史の謎! 『記紀』における皇統の考古学的証拠との矛盾。編纂者の意図から読み直すもう一つの歴史

-

歴史・地理『いにしえの散歩道』【第10回】大津 荒丸

『記紀』は作られた系譜か――神武系と成務系、二つの皇統が一本に接ぎ木された可能性を考察

-

歴史・地理『いにしえの散歩道』【第9回】大津 荒丸

古代の天皇は異常すぎるくらい長生き?! その謎を解くカギは古代中国で使われていた暦にあった

-

歴史・地理『いにしえの散歩道』【第8回】大津 荒丸

日本古代史を再考する『記紀』の読み方―。「倭王武=雄略天皇」説が広く流布されているが、これが成立しないとなると...

-

歴史・地理『いにしえの散歩道』【第7回】大津 荒丸

書かれていることだけが全てではない。『記紀』とは巨大な未整理のデータバンクであり宝の山でもある

-

歴史・地理『いにしえの散歩道』【第6回】大津 荒丸

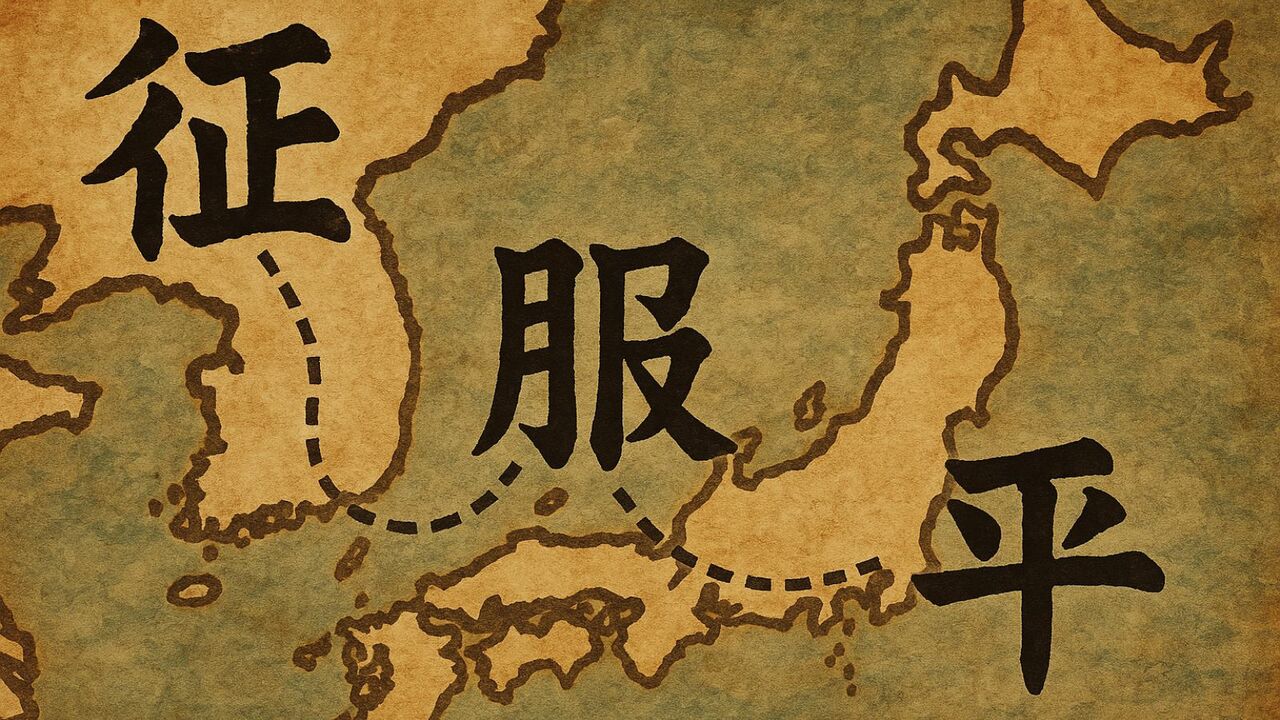

倭王所在地のカギは三つの文字「征」「服」「平」。これらは全て征服を意味するが、明らかに時間的な、あるいは支配力の違いが…

-

歴史・地理『いにしえの散歩道』【第5回】大津 荒丸

なぜ「倭の五王」が「大和天皇家」に対応しないかを考察してみたところ…

-

歴史・地理『いにしえの散歩道』【第4回】大津 荒丸

【日本史】史実が書かれていない第2~9代天皇、「欠史八代」。天皇は実在したのか、創作なのか? 否、別の可能性が…

-

歴史・地理『いにしえの散歩道』【第3回】大津 荒丸

文字を創り、文字に神秘性を感じていた中華民と「言霊(ことだま)」という表現にあるように言葉に霊力を感じていた古代の日本人

-

歴史・地理『いにしえの散歩道』【第2回】大津 荒丸

歴史書の多くは勝者の記録。歴史書において辺境の倭国は客観的な記載が期待できる可能性が高い

-

歴史・地理『いにしえの散歩道』【新連載】大津 荒丸

文献に記されなかった人々の声は誰が聞く?…歴史学者がいつのまにか作り出す定説には罠がある