【前回の記事を読む】なぜ「倭の五王」が「大和天皇家」に対応しないかを考察してみたところ…

文献・金文の章

第二話 「倭の五王」 と「倭王武」の上表文

⒠天皇の名の一字を取り出し五王の名と対応させるという陳腐な証明方法を採っているが、そこでは『日本書紀』に載っている天皇名を用いている。

『日本書紀』は八世紀の編纂時期の漢字表記法に基づき、書物全体を統一する意図、努力が見られる。例えば「日本」と記して「ヤマト」と読ませている。しかし「倭の五王」の時代(五世紀)にはもっと古い漢字表記があったと考えられる。

『古事記』は原資料をそのまま使用している場合が多いので、より古い漢字表記が残されている。例えば「ヤマト」を「夜麻登」と表記している。したがって古い表記での天皇名を見ると、「雄略天皇」の「武」は「建」となり、「反正天皇」の「瑞」は「水」となり、「倭の五王」=「大和天皇家」説の根拠となっている③と⑥を否定している。

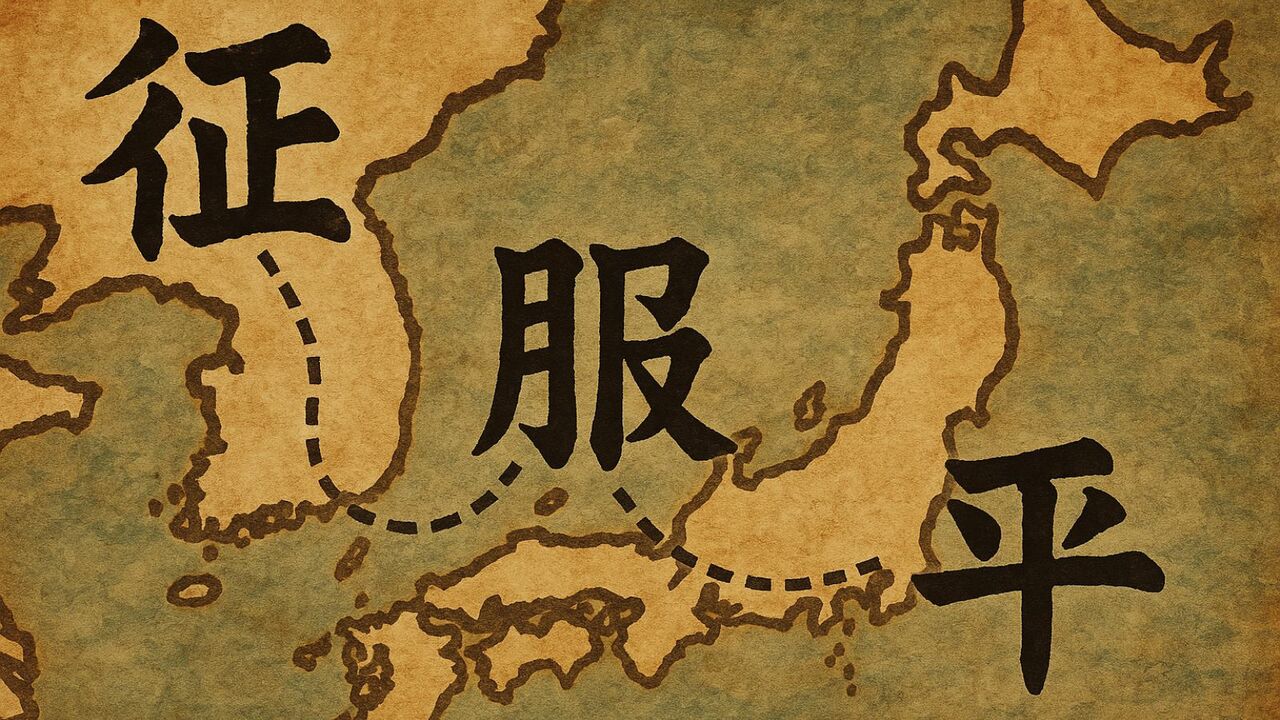

倭国の五王とは、「記紀」に関係せず、中華の文化に憧れ自ら漢風の一字名に改めた、中国南朝に朝貢する実力がある倭国の群雄の一族と考えるべきだろう。さらに推察するならば、大陸文明の窓口となる北九州の統治者が「倭王」その人だと考える方が合理的だ。この点について後述する。

古墳時代の日本を知る手がかりに、『宋書』夷蛮伝倭国に記載された「倭王武」が南朝劉宋の順帝に送った上表文がある(引用資料二‐二)。これがそのまま『宋書』に転載されている。代筆者の手による漢文であろうが、史書に残されるほど中国側に強く印象を与えたものだったと想像できる。

上表文中に当時の倭国の政治状況を示す一節がある。

「……東征毛人 五十五国 西服衆夷 六十六国 渡平海北 九十五国」