神はお金で買えるものではなかった

1517年、ドイツのヴィッテンベルク大学神学教授マルティン・ルターは、カトリック教会が売り出した「贖宥(しょくゆう)状(いわゆる免罪符)」に抗議する九十五カ条の論題を発表し、宗教改革の闘いを始めました。

「お金を出してこのありがたいお札を買えば、どんな罪でも許される」「金貨がチャリンと音を立てて箱に入ると霊魂が天国へ飛び上がる」などといった売人の宣伝文句は、真面目な信仰者には耐えがたいものだったでしょう。

15世紀中ごろまで、聖書は全てが手書きの「写本」でした。

教会には宝石をちりばめた大きくて立派な聖書が備えられていましたが、ラテン語で書かれていて、一般人が気軽に読めるようなものではありません。神父様が「聖書にはこう書かれているぞよ」と言えば、「そのとおりでございます。アーメン」なのでした。

けれども、1445年ごろにはヨハネス・グーテンベルグが活版印刷を実用化します。ルターが新約聖書のドイツ語訳を出版するなど、やがて多くの人びとが自分の国の言葉で聖書を読むことができるようになります。

神は労働を「善」となされた

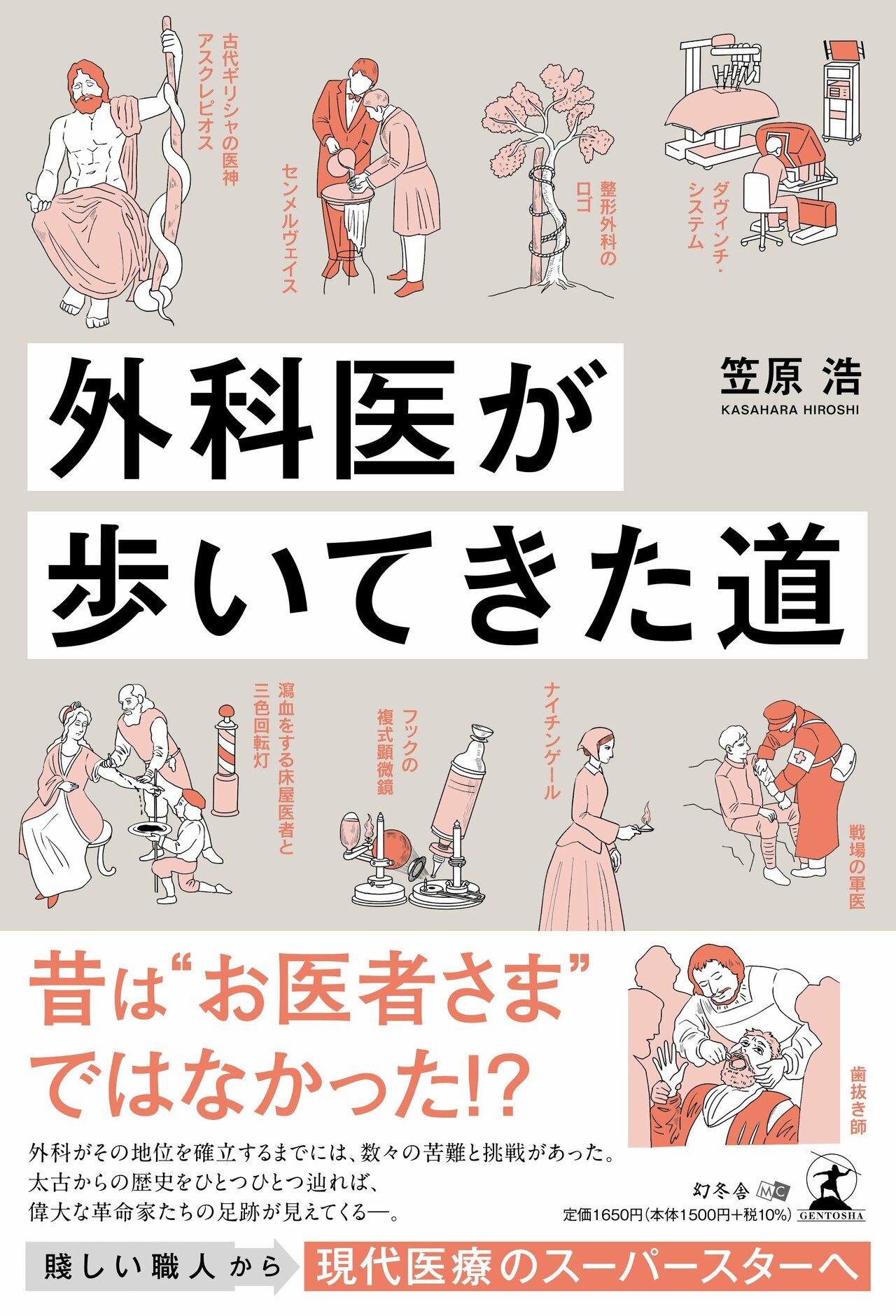

マルティン・ルターが贖宥状売り出しに抗議したことから始まった宗教改革と、その結果生まれ出たプロテスタンティズムが、それまで外科的治療を行っていた床屋医者などの医療者たちの地位向上に寄与したことも記しておくべきでしょう。

具体的に言えば、それまでの長い間卑しい業だと考えられてきた労働=からだを動かす仕事への評価が大逆転したことで、それまでの厳しい身分制度に批判の目が向けられるようになったのです。

カトリック教会は「創世記」に「食べるためには汗を流して働かなければならない」と、神がアダムに命じたとあることから、労働は「原罪を犯した人間への罰」と考えていました。

ところが、自分たちが使う言葉で印刷された新約聖書をていねいに読んだプロテスタントたちは、自分の職業を天職として働くことで社会に貢献することが神の思し召しに沿うことだと確信するようになりました。

勤労精神を大切にする、つまり、「働くことは良いこと」であり、血や膿にまみれるような手作業も、けっして卑しいことではなく、人を助ける天職となったのです。