【前回記事を読む】慈悲の心がなく家臣に情けをかけることもなかった松平信忠。本当に家臣の片山忠正を手討ちにしたのだろうか?

第一章 主君を求める武勇の片山氏

第二節 三河へ嫁いだ水野忠政の娘たち

第一項 片山家過去帳

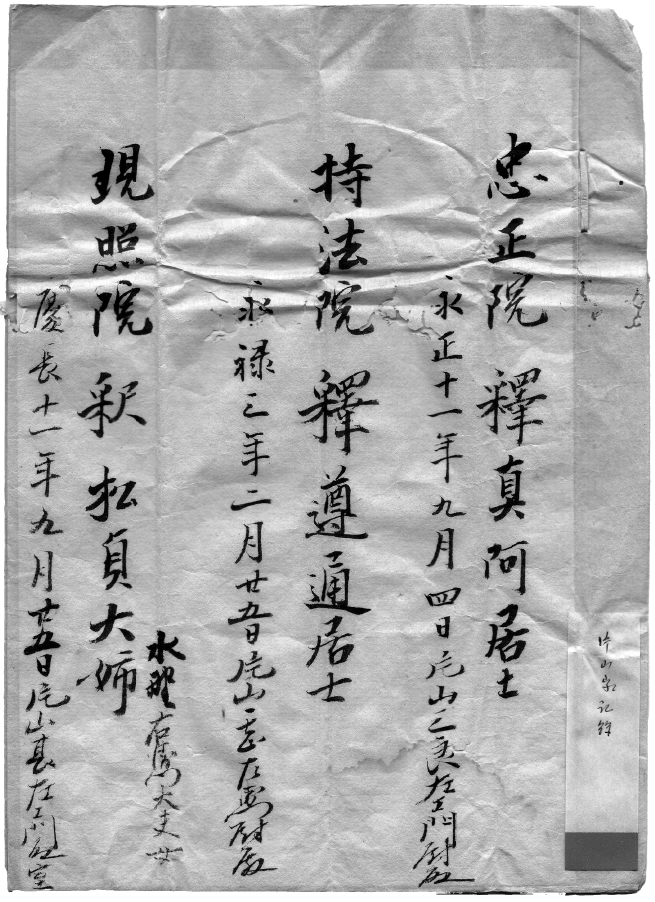

片山家には「尾州無量寿寺役寺信光寺」により記録された文書も残されている。同文書は、江戸時代に入ると片山家子孫・八次郎が信光寺に同家の過去帳の写しを求めたのである。

通常寺院が保管する過去帳は、死亡順に死者の戒名、没年月日、俗名が書かれている。その家系の個人情報が一覧化されたものである。

片山家が記述した文書であるなら自家に都合よく美化した記述をする可能性があるが、寺院が求めに応じて作成した写しであれば、現在の市役所などが発行する戸籍謄本同様、創作は不可能で極めて信頼性の高い個人情報といえるだろう。

信光寺は、過去帳の最後に「當院記録右之通ニ御座候 尾州無量寿寺役寺信光寺 印 片山八次郎様」と記している。

過去帳写しの最初に記されている法名は、片山忠正である。永正十一年(一五一四年)九月四日は、没年月日(命日)である。中央には十代片山家遵通(のぶみち)の法名と命日、当主名(俗名)そして、最後は遵通の妻(室)で俗名は於亀と呼ばれた女性である。

法名の右下には、水野右衛門大夫女(みずのうえもんのたいふのむすめ)の文字が確認できる。水野右衛門大夫というのは水野忠政を別名で示している。

片山家過去帳写しの一部分 (著者撮影、片山家菩提寺鷲塚遍照院蔵)

忠正院釈真阿居士

永正十一年九月四日 片山三良左衛門尉殿

持法院釈遵通居士

永禄三年二月廿五日 片山甚左衛門尉殿 水野右衛門大夫女

現照院釈松貞大姉

慶長十一年九月廿五日 片山甚左衛門尉殿室