父・忠正を手討ちにされた正冨は、父追善のため無量寿寺を頼ったものと思われる。

無量寿寺は、元々は天台宗であったが、三河矢作の柳堂で親鸞の教えに感化された了善により浄土真宗に改宗された寺であった。役寺(信光寺)というのは、本寺(無量寿寺)の寺務を代行する小さなお寺である。現在も半田市成岩には、無量寿寺とその隣地に小さな信光寺がある。

尾州無量寿寺役寺信光寺(著者撮影)

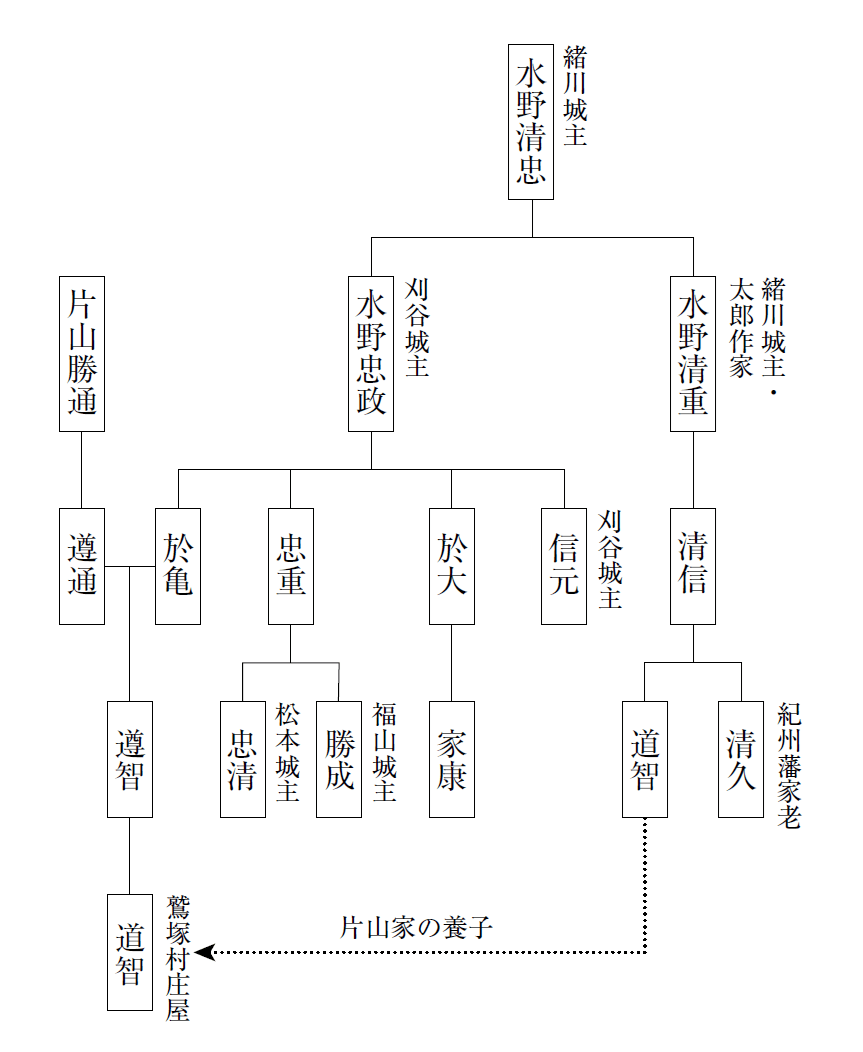

九代は成岩太郎勝通を名乗り、成岩の北で勢力を強めつつあった緒川城主の次男・水野忠政に仕える機会を得た。水野忠政は四十一歳の天文二年(一五三三年)、刈谷へ新城を築き三河へ進出している。

成岩太郎勝通が水野家に仕え始めたのは、刈谷へ進出する前後と思われる。「覚」には勝通は水野忠政様から「濃州菊勝の御槍」と「御鞍」を拝領したとある。「槍」はこの「覚」が書かれた時もあったが、「鞍」はその後に紛失してしまったようだ。

正冨の代に三河を離れ、知多半島の成岩に移ると、勝通は水野家に仕え、その息子である片山遵通も水野家へ仕えた。松平家の家督を継いだ清康(家康の祖父)は、若年ながら松平家の再興を図った人物とされ、それを裏づけるかのように、水野家へ仕え始めていた片山遵通は松平家へ戻っている。

遵通が再び三河の松平家に仕えた背景には、清康から家臣として戻るようにとの強い要請があったものと考えられる。

水野家・片山家略系図 (碧南市史資料第72 集より著者作成)

水野家菩提寺 乾坤院(著者撮影)

水野忠政は娘を遵通の妻(室)とし三河国鷲塚村へ戻していることが、成岩信光寺作成の「過去帳写し」同様「覚」からも確認ができる。