【前回記事を読む】菊池一族の末裔・片山忠光・忠正親子が肥後から三河へ――吉良家から松平家へと仕えた南北朝から戦国の動乱を辿る

第一章 主君を求める武勇の片山氏

第一節 戦国時代の矢作川流域

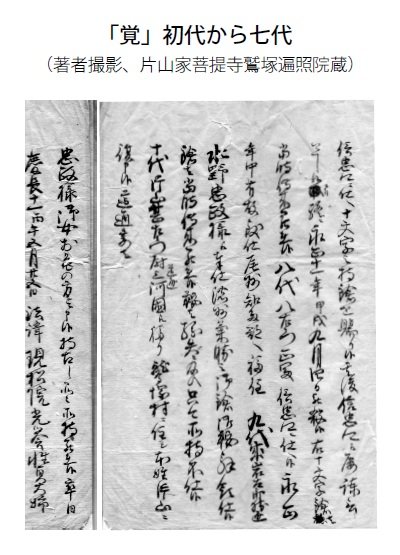

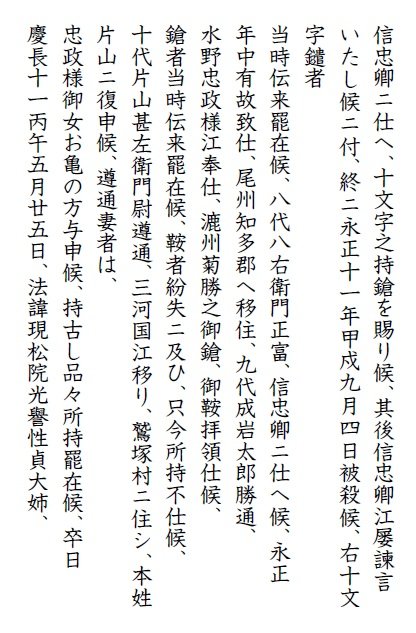

第三項 松平信忠に手打ちにされた片山忠正

七代片山忠正は、しばしば主君信忠の過失を諫めたことから怒りをかい、ついに永正十一年(一五一四年)九月四日、信忠に殺されたと記されている。これまで多くの歴史書は、信忠が手討ちにした家臣がいたことは伝えている。その家臣は片山忠正と判断してほぼ間違いないと思われる。

この事件がきっかけとなり、松平信忠はさらに当主としての人望を失い、わずか十三歳の清康 (きよやす)に家督を譲ることになった。信忠は髪を下ろして春夢と号し、大浜村の称名寺(しょうみょうじ)で静かに暮らし、四十歳で亡くなっている。

『三河物語』1『改正三河後風土記』2では信忠の様子を次のように伝えている。

信忠は、それまでの歴代と違い、慈悲の心がなく、家臣に情けをかけることもなかった。世俗のことに疎く、御内衆 (みうちしゅう)はもとより民百姓に至るまで、信忠を恐れて心を寄せようとはしなかった。

松平の一門衆さえ心はバラバラになり、国侍 (くにざむらい) たちは信忠に従おうとするものも少なかった。やがて家臣の間には信忠排斥論が湧き上がった。信忠は、この状況に気づき、排斥派の首謀者を捕らえて手討ちにした。

しかし、この処置は擁護派の一部の賞賛をかったものの、家中全体の不評をぬぐい去ることには至らなかった。ついに信忠は嫡男清康に家督を譲り、みずからは大浜の称名寺に隠居することを家中に公布した。(『三河物語』)

信忠は、おもねへつらう者を親しみ、忠臣をうとみ、ご一族、ご譜代の輩(やから)も心はまちまちとなって信忠とは別の人物を主君に取り立てんと、信忠のいないところで評議がなされたが一決しなかった。

これを聞いた信忠は大いに怒り給い、その首謀の徒 (ともがら) を手討ちにした。これを感ずる者もあれば、また怒る者もあった。その後、信忠は大浜の郷に隠居し、わずか十三歳に成らせ給う清康君を松平家の御家督にされた。(『改正三河後風土記』)