信忠は家康直系の先祖であるにもかかわらず、このように「暗愚な当主」「不器用無道」などの表現が多くの歴史書にある。松平信忠の人物評の多くには、松平一族をまとめる力がなかったことや、「信忠排斥派首謀者の手討ち」が記述されている。

しかし、手討ちにされた家臣の名は、後の時代に作られたいずれの歴史書においても記述されることはなかった。これは、家康の曽祖父が家臣を手討ちにした史実をあえて鮮明にしないための配慮か、手討ちにされた家臣に正当性があり、あえて名を伏せたのかは不明である。

通常松平史観による歴史書は、家督を継ぐ松平当主の武勇や家臣・領民への慈愛を記述することが基本である。しかし、いずれの歴史書も松平信忠への記述は厳しく、松平家臣団が崩壊へ向かう危機を述べている。

手討ちにされた片山忠正は、「首謀者」つまり陰謀・悪事を中心になって企てた者という歴史的評価を一部の歴史書は伝えてきた。この忠正殺害という出来事を家臣団の多くは、御家の危機と理解し、松平信忠は大浜の称名寺での隠居へとつながっていった。

松平家臣は、片山忠正が一命を犠牲にしたことで十三歳という若年ながら、松平清康という傑出した領主を頂くことになった。

主君に父を手討ちにされた片山家八代正冨 (まさとみ)とその家族は、衣ケ浦(境川)を越え、隣国尾張(知多半島の成岩 (ならわ)3)に移り住んだ。

『片山家文書』「覚」にある「致仕(ちし)」というのは、官職を退くという意味で、松平家への奉公を辞退している。信忠に仕えていた片山忠正の子・正冨 (まさとみ)は、剃髪し成頓 (せいとん)と号し主君への贖罪を示した。

戦国時代後期から江戸時代初期の記録では、知多半島で最も人口が多くいた村は岩成村(ならわむら)であった。移り住んだ当初は、隠れるように住んだのであろう。片山の名を隠し、「成岩」姓を名乗ったことが「覚」に記されている。

正冨の子・勝通 (かつみち)は、成岩太郎勝通(ならわたろうかつみち)と名乗り、勢力拡大を図っていた水野忠政4へ奉公をしたとある。

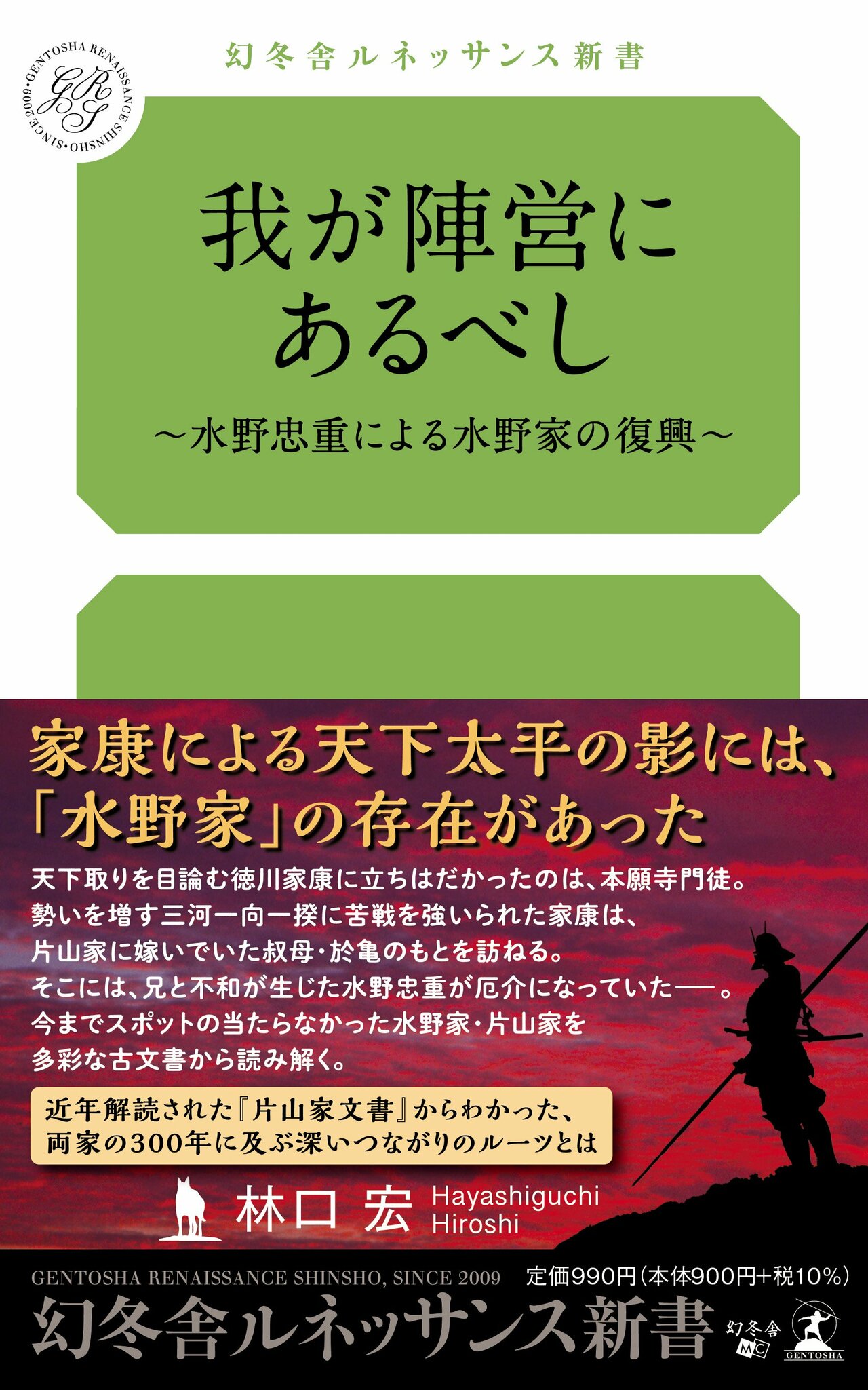

『徳川実紀』『三河物語』によれば、松平清康は、父信忠の代に松平家から離れていった家臣を再び松平家へ呼び戻したとしている。片山家の「覚」には、十代遵通は水野忠政の娘を妻とし、片山へ姓を復し鷲塚村に住んだとある。水野忠政の娘を片山遵通が妻とした記録は、片山家の「覚」だけでなく信光寺(半田市成岩)の記録にも残されている。