死語

意味されるものと意味するものは、シニフィエとシニフィアンなどの用語によりさらに議論が深まるのだが、ここでは踏み込まない。

次に死語について考えよう。極端な例だが、核戦争などによって核シェルターで過ごさなければならない人々を考えてみよう。

それが不幸にも長期化し第二、三世代となるにつれ地球を回る衛星、すなわち「月」とか「moon」と呼ばれたものは人々にはだんだん影が薄くなる。また、お月見や狼男関連の話は過去のものとなる。やがてそれを表す単語は人々の意識の中から薄れる。地上ではそれが相変わらず従来と同様の運行を続けているのに。

さらに時が経つと核シェルターの人間には、地球の周りを回る物体の存在そのものが忘れ去られる。言い換えれば「月」とか「moon」という言葉により、地球の周りを回る衛星は存在していたのだ。

ここら辺はかつて大作曲家を表していた「楽聖」という言葉が、めっきり用いられなくなったことにも通じる。音楽に身を捧げる清く正しい聖人のようなお方。楽聖という概念が、空集合、すなわち死語になりつつあるのだ。大作曲家とて人間だ、決して聖人などではない。やがてこの言葉自体も我々の意識から消えるだろう。

分節網

やっと先ほどの網に辿り着いた。分節の概念をより分かりやすくイメージするのに、しばしば用いられる網についてここで思い出しておこう。

すなわち日本語を唯一の母国語とする人間は、五つの母音を掬う網を持ち、本来無数の母音をこの網にかけ「あいうえお」として認識する。この網は「あいうえお」以外の母音はすり抜けてしまい掬えない、または中間的な母音もこの五つのどれかとして掬う。あとは網から滑り落ちる、すなわち認識できないのだ。

この網の比喩はさらに子音に適応させるのも可能だ。手近な例として日本人が英語などを学ぶときrとlの区別ができないことが挙げられる。先日米ABCのニュースで次のような件(くだり)があった。

「米経済は勢いよく復調(roaring back)しているとアメリカ大統領は主張している。一方経済活動の一部を停止または後退(rolling back)させている州も目立つと多くの評論家は指摘している」

標準的英語教育を受けた日本人の何パーセントが、この二つのローリングバックを正確に聞き分けることができるのだろうか。少なくとも私には全く区別がつかなかった。

もちろん他の言語を母国語とする人々にも苦手な音がある。ラテン民族に「はひふへほ」と言ってごらん、と言うと惨憺たるものになるのは有名だ。他にもたとえば中国人は音引き、音を伸ばすことが苦手だ。「同様」と「土曜」とか「東京」と「都響」の区別がつかない。「え、東京都交響楽団?」なんてことになる。

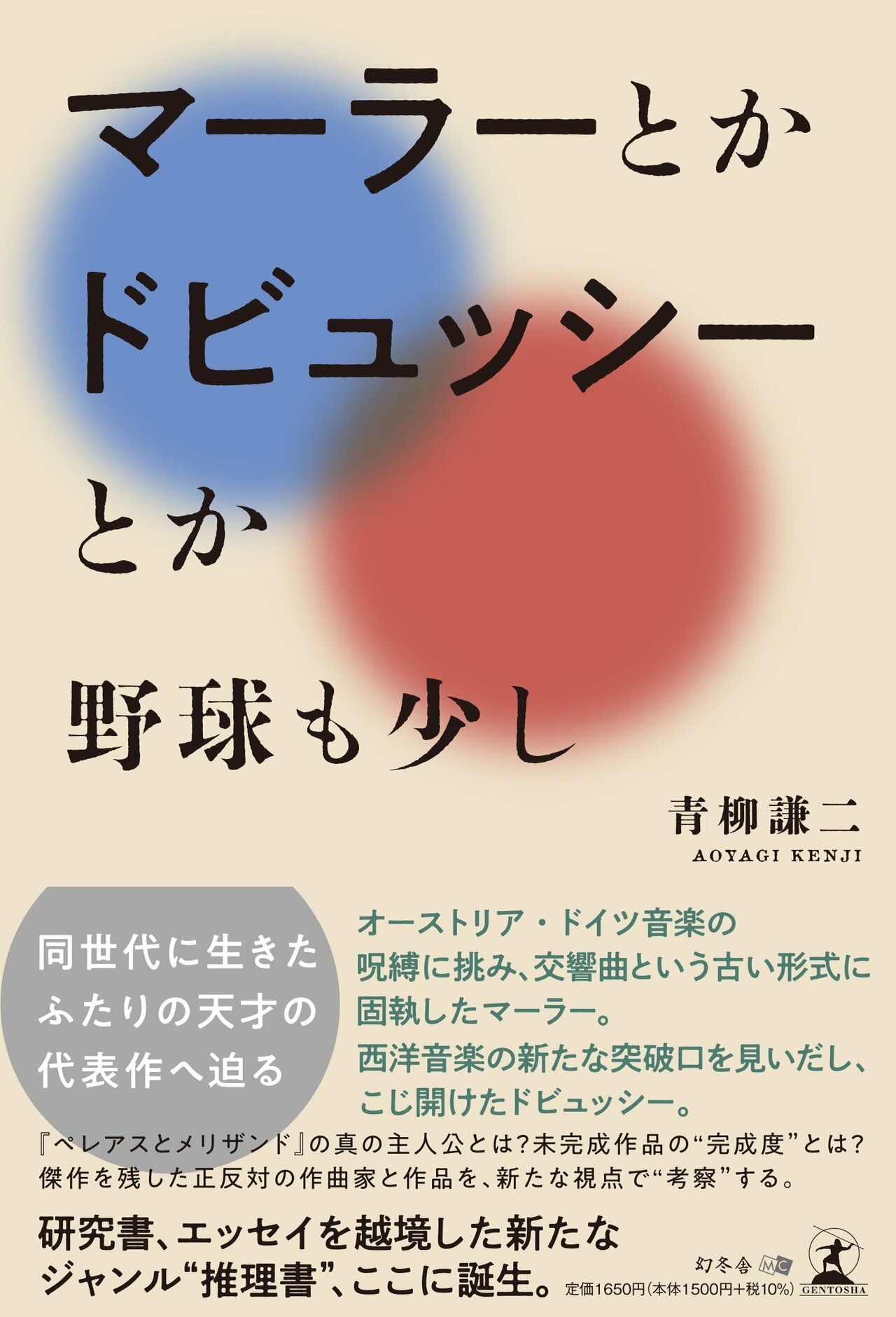

👉『マーラーとかドビュッシーとか 野球も少し』連載記事一覧はこちら

【イチオシ記事】折角着た服はゆっくり脱がされ、力無く床に落ち互いの瞳に溺れた――私たちは溶ける様にベッドに沈んだ

【注目記事】「ええやん、妊娠せえへんから」…初めての経験は、生理中に終わった。――彼は茶道部室に私を連れ込み、中から鍵を閉め…