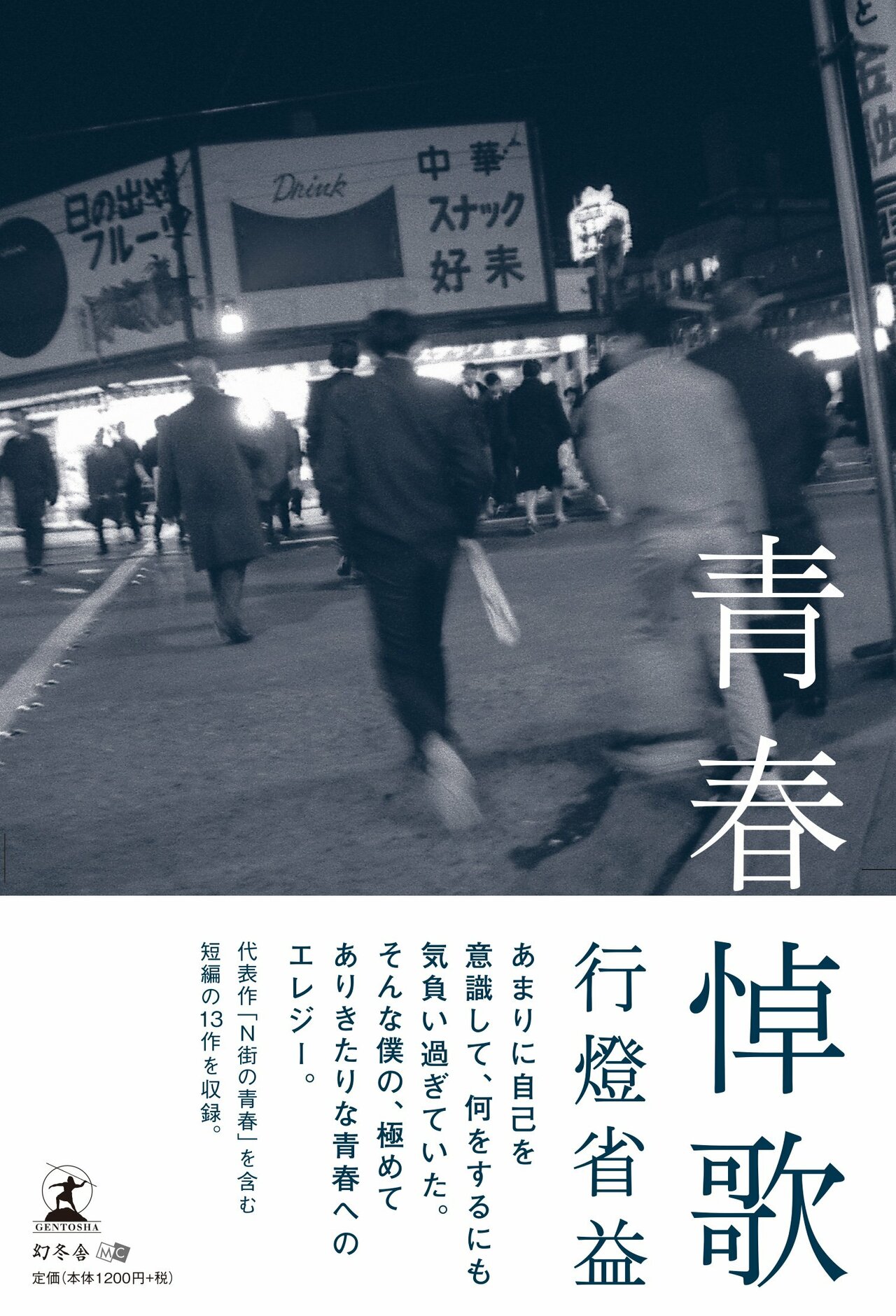

【前回の記事を読む】駅の売店でたまたま買った早刷りの夕刊で僕はNの早過ぎる、そしてあまりに酷く悲し過ぎる死を知った。Nは敵対するセクトに――

悔悟の涙

それまでもよく、「どうせ、あいつはこれじゃろう?」などと、ひと前で平然と四本指を突き立てながら、まるで世間の常識を知ったかの様に意味ありげに話す、周りの差別的な大人たちの無神経で鈍感な会話や仕草に対しても、それを半ば受け入れるかの様に、僕は何の怒りも感じず抗議もせず、何の抵抗もせず生きてきたのだから。

当時の僕には、部落や同和という言葉が、一体どういう意味と問題を孕んでいるのか、まだよくは理解出来ておらず、所詮その程度の意識でしかなかったのである。

最初は、万事そんな風だった。だからそんな僕が、Nらの活動に僅かでも興味を持つ様になったきっかけが、彼らにとっては身近で切実なテーマである、部落解放などという大上段からの気持ちなどであろうはずもなかった。

有体に言えば、ただ漠然とした興味を含んだ気持からにしか過ぎなかった。それでも中学生の頃に、何気なく読んだ藤村の「破戒」には、どこか言い尽くせぬ強い衝撃を受けていた。そして名状し難い複雑で微妙な感情が、心の隅に巣食っていたのは確かであった。

だから彼と出会ってからと言うもの、彼からの影響は確かであったが、被差別部落の現実に対して、以前にも増して社会の矛盾を感じる様になっていた。

そしてその頃から、他人を平然と差別する人間と社会への堪らぬほどの憤りと、それとは逆に、特定の家柄や血筋に対する卑屈な崇拝心も含めた、謂れなき身分差別や人間差別といった不条理を、少しでも受け入れようとする人間に対しても、憤り以上の強い嫌悪感を覚える様になっていった。

そんな中、時には「謂れの無い差別と恐怖心」を逆手に取って、それを利用し、被害者意識だけを前面に出して、やたらな権利をことさらに主張する連中とは違って、彼は会った時から、遠慮がちでしかも公平で、極めて口数の少ない人間であった。しかし、どこか芯の強さを感じさせるところがあり、そんな彼と僕は、不思議と最初から気の合うところがあったのである。

しかしながら、Nらの部落解放運動とは別に、僕はその頃、全国の大学に吹き荒れていた無党派的な全共闘運動や反戦運動の影響を真っ先に受けていた。そうは言っても、もちろん大学生の受け売りで、放課後の課外活動などで、大人びて少しばかり過激な言辞を吐いたり、地元の大学の集会などに、たまにこっそり参加したりする程度のものに過ぎなかったのではあるが。