ちなみに、遍路における弘法大師一尊化とは、江戸幕藩体制ができて宗教界に対する法整備が進むなかで、高野山内部の学侶衆と行人らとの間に葛藤が起き、学侶衆による無学僧の排斥というかたちをとって為された教団存続と寺格上昇策の一つだ。

遍路の変遷と脱世間者

江戸も中・後期になると、庶民にとって社寺参詣は政権と世間との許諾を得て公認され、心理的物理的に安心安全な旅として、講などの経済的ゆとりのある自己解放の機会となり、心に刷り込まれた宗教的感情や欲求を満たす人間性の発露となった。

それゆえ、社寺参詣は真剣さの一方で、解き放たれた心を表現する物見遊山となり、社寺の周辺には休憩茶屋や遊女屋などが出現する。

寺社参詣に効験を求める真剣さは弱まって、富者と貧者、健者と病者、講の有無や身分といった条件によって、それぞれの参詣道も色分けされてゆき、遍路は世間からはじかれた貧者や病者が多く歩く道となり、沿道住民の「お接待」の名残もあって、派手さのない生真面目さが残り、遍路宿もその限りで生まれ、維持された。

夜逃げ、村八分、口減らし、ハンセン病、不義の妊娠、無用者の自覚といった要因によって心身ともに傷だらけの者たちは行き倒れるまで歩きつづけるしかなく、「乞食遍路」や「騙(かた)り遍路」も生んだ。

しかし、こうした彼らが歩いたことで遍路は弱者・庶民の道として今日に残った。脱世間の要因によって傷ついた者たちが歩き、彼らを沿道住民が見守ったゆえに、その限りで遍路という虚構が活かされた。

彼らは民俗学の研究対象となり、『忘れられた日本人』(宮本常一)などは彼らの生態を見事に捉え、遍路道に生命をつないだ彼らの心相を垣間見させてくれる。

【イチオシ記事】店を畳むという噂に足を運ぶと、「抱いて」と柔らかい体が絡んできて…

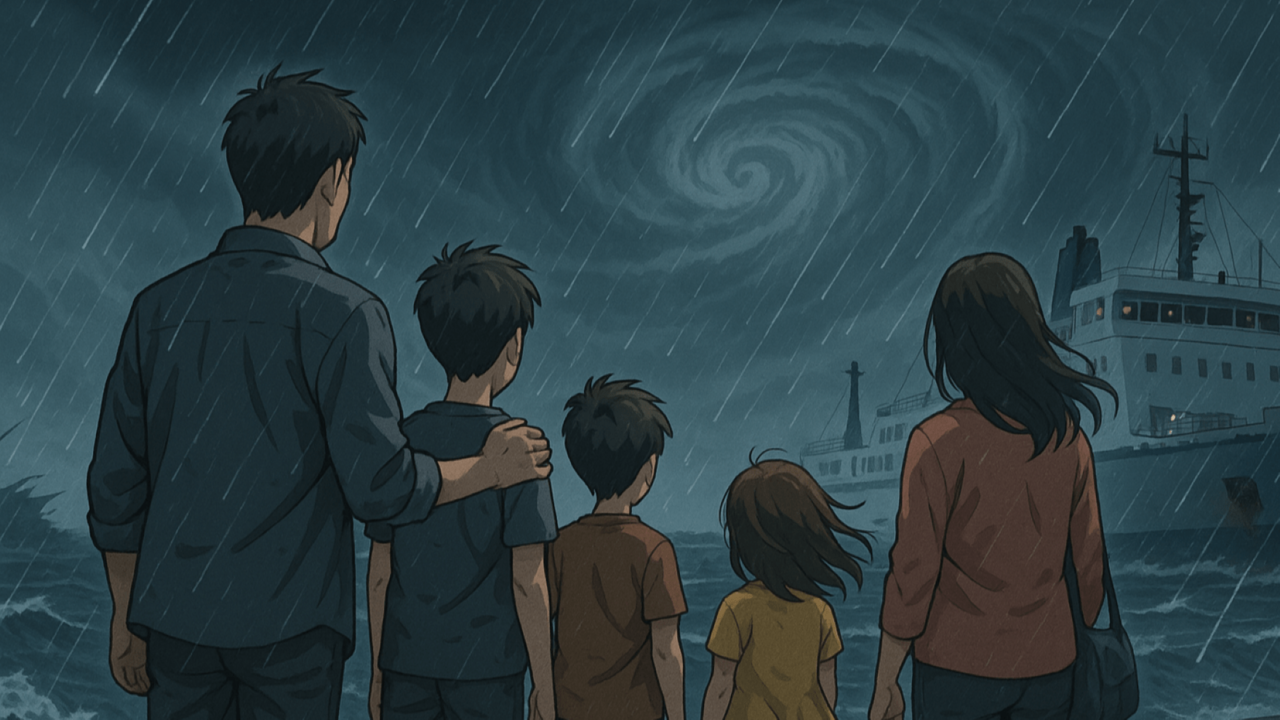

【注目記事】忌引きの理由は自殺だとは言えなかった…行方不明から1週間、父の体を発見した漁船は、父の故郷に近い地域の船だった。