【前回記事を読む】『源氏物語』は、ゲーテの文学論によってより深く読み解くことができる!? 紫式部が書き綴る情景にゲートの言葉を重ねると…

一 『ゲーテとの対話』(上)を読みながら考える

一歩一歩

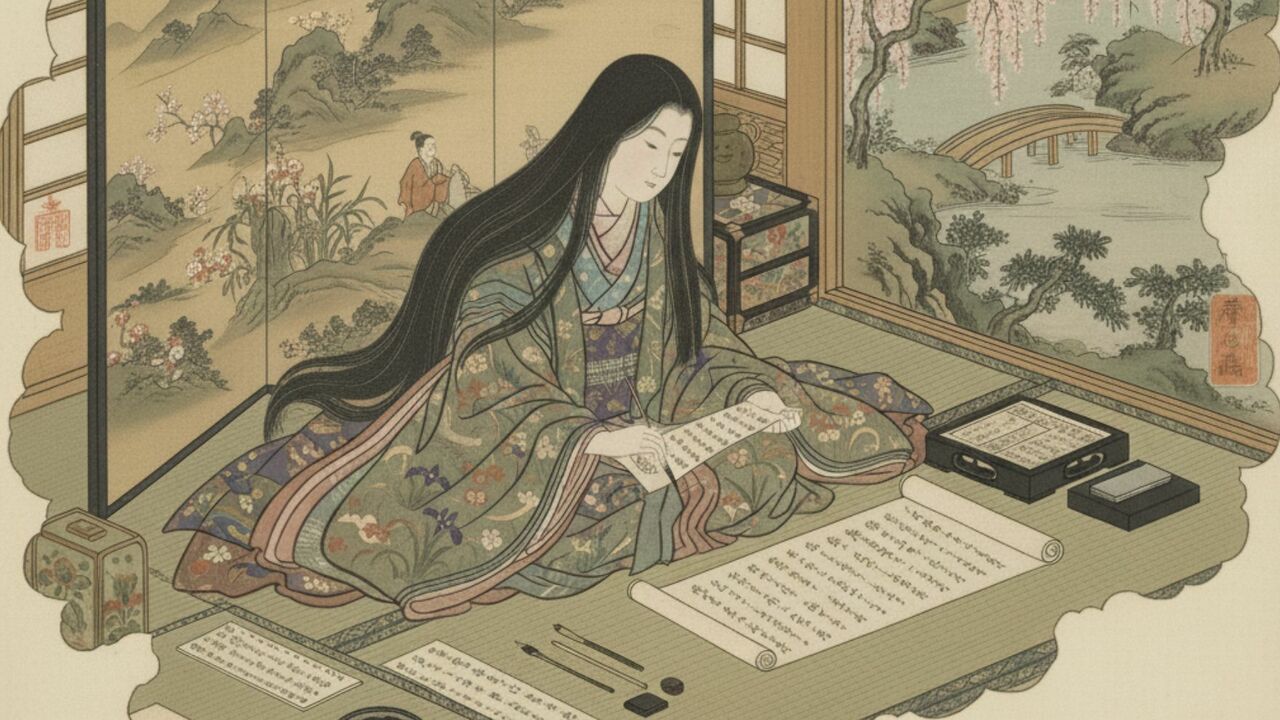

帝は、亡き更衣のことが忘れられない。しかるべき女性をお召しになるが、亡き更衣に比肩(ひけん)できる人はいそうにない。

そんな折、先帝の四の君が亡き更衣によく似ていると言う人がいて、それを聞かれた帝は、熱心にこの姫君を後宮に迎えようとなさる。懇(ねんご)ろに「ただ、わが女御子(をむなみこ)たちの同じ列(つら)に思ひきこえむ」(源氏物語①四二頁)と仰せになって、姫君は入内(じゆだい)された。藤壺(ふじつぼ)である。このとき藤壺十六歳。

それにしても、后として迎えようとする姫君を自分の皇女たちと同列に扱おうと言われるのは、自然な言い方ではない。このころ、帝の胸中では、「よこさまなるやうにて」亡くなった更衣への罪滅ぼしとして、光源氏の子を自分の皇子として育て、その子を東宮、やがては帝とするという企みが芽生えていたのだろう。

帝は、藤壺に、光源氏と仲良くされるように熱心にお頼みになる。帝の胸中の企みを考えれば、藤壺にぜひ言っておきたい言葉である。

光源氏は、十二歳で元服し、左大臣の姫君である葵(あおい)の上と結婚した。このとき葵の上十六歳。光源氏が結婚した後も、帝は、始終、光源氏をお召しになり、藤壺の局(部屋)で管弦の遊びをなさる。光源氏は、かすかに聞こえる藤壺の声に胸をときめかせていた。

光源氏十八歳の夏、藤壺は病気のため里下がりをなさった。光源氏は好機到来とばかりに、藤壺の女房である王命婦(おうみようぶ)に、藤壺に会えるようにせよと責め立てる。その結果、光源氏は、藤壺にお会いすることができた。情を交わす二人にとって、あいにく夏の夜は短かった。

やがて藤壺は、体調に異常を感じられるようになった。妊娠三か月で、見た目にもはっきりわかるほどである。秋七月、藤壺は参内なさった。例によって、帝は、光源氏を召して、藤壺のところで管弦の遊びをなさる。

光源氏は、必死になって内心の動揺を隠そうとするが、こらえきれない様子が表に出てしまう。帝は、光源氏と藤壺の密通をはっきりと確認されたに違いない。

それにしても、帝と身重の妃の私的な場所へ息子である光源氏をお召しになること自体、普通、ありそうにない。帝は、光源氏と藤壺との関係を疑ったり、咎めたりなさらない。それは、帝のご意向にかなうことだったからであると考えるほかない。