後でわかるのだが、本当はそう簡単ではなかった。偶然で、しかも一時的な出来事だったのだ。ある程度、頭で理解できるまでには、長い時間がかかり、複雑な道のりが待っていた。

岐阜市の知人から、講演を頼まれた。引き受けたものの何を話したら良いのかわからない。元々、十分な知識があったわけではないし、経験もほとんどない。何を話したかあまり覚えていないが、一つだけ覚えていることがある。一生懸命考えたからだ。

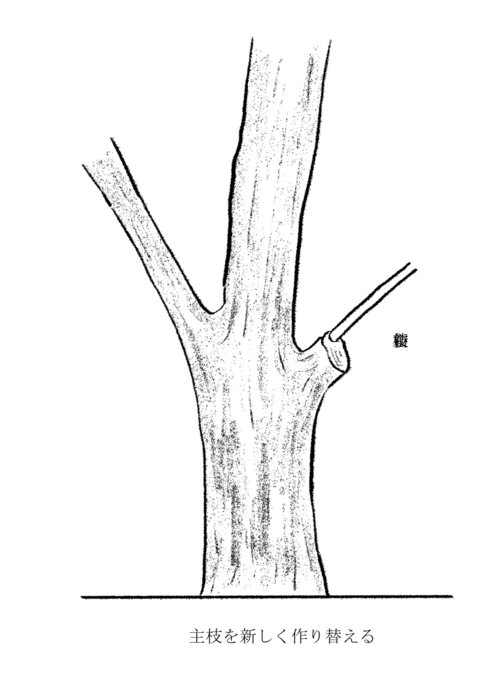

「木は太くなると消費する栄養分が多くなるから実は大きくならない。従って年数の経った太い木は細い木に作り替える必要がある。主枝が三本あるとすると、まず一本を基から切って作り直す。そして、他の二本も順に作り直す。十年以上かかる」という主旨のことを言ったはずだ。

間違ってはいないと思うが現実に明らかな効果が得られる程ではないかもしれない。最終的な収穫という結果にどの程度影響を及ぼすのか判断するのは難しいからだ。

果樹栽培の本には、多くのことが書かれているが、その重み付けはわからない。それぞれの作業が最終的に収穫という結果にどの程度影響を及ぼしているかは記載されていない。わからないからだ。他の作業との兼ね合いがあるので、単独では判断できないというのが本当のところだろう。

要するにやってみないとわからないということだ。ひとえに農家自身にかかっていると考えられる。そういう意味で、農家は自立心が必要で、又このことがやりがいと結びついていると常に思っている。