研修の様態の種類

ア 職務研修:職務そのものとしての職務命令による研修

イ 義務免研修:勤務に有益なものかを判断したうえでの職務専念義務免除による研修

ウ 自主研修・勤務時間外を利用すべき研修

研修の特例:教員の研修について教特法は二つの特例を設けている。

① 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。(教特法22条の2)

② 任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることが できる。(教特法22条の3)

このように、教職員の研修は、権利であると同時に義務でもあるということができます。

「シビレエイは、自分がしびれているから、ほかの魚をしびれさせることができる」そうです。一人ひとりの児童の健全な成長を促すために、子どもをしびれさせる感化力を高め、より充実した有意義な研修ができるよう、お互いに知恵を出し合っていきましょう。

今、退職した立場で振り返ってみると、これらの教職員研修も、結果的に先生方に負担を強いるものになっていたのではないか、と反省せざるをえません。

それは宿命的なものなのかもしれませんが、現職の校長というのは、先生方に意欲と情熱とやりがいをもって、職務に専念することを日頃から求めてしまう癖があるようです。それが間違いの元であることには、なかなか気がつくことができないものなのです。

校長時代の思い出

茨城県潮来市の小学校の校長として赴任し、張り切っていた頃、創価大学教育学部1期生として「聖教新聞」に取り上げてもらったことがありました。

常に体当たりで子どもたちに接してきた宮内さん、現在の学校では全児童約300人と面談を。勉強や早起きなど、一人ひとりと具体的な挑戦目標を約束した。自身にも早朝のウォーキングと英語学習を課している。

その情熱は伝わり、我が子の成長を喜ぶ保護者からの反響も大きい。(「聖教新聞」2013年7月10日)

記事にあるとおり、私は子どもたち一人ひとりに、自分で日々の学習や生活の習慣につながる目標を決めるよう促しました。

その子どもたちの取り組み状況を、担任と保護者に管理してもらうかたちで、3年間取り組みました。すると、どの学年もいじめなどの問題行動はなくなり、学力が大きく向上するという成果が得られました。

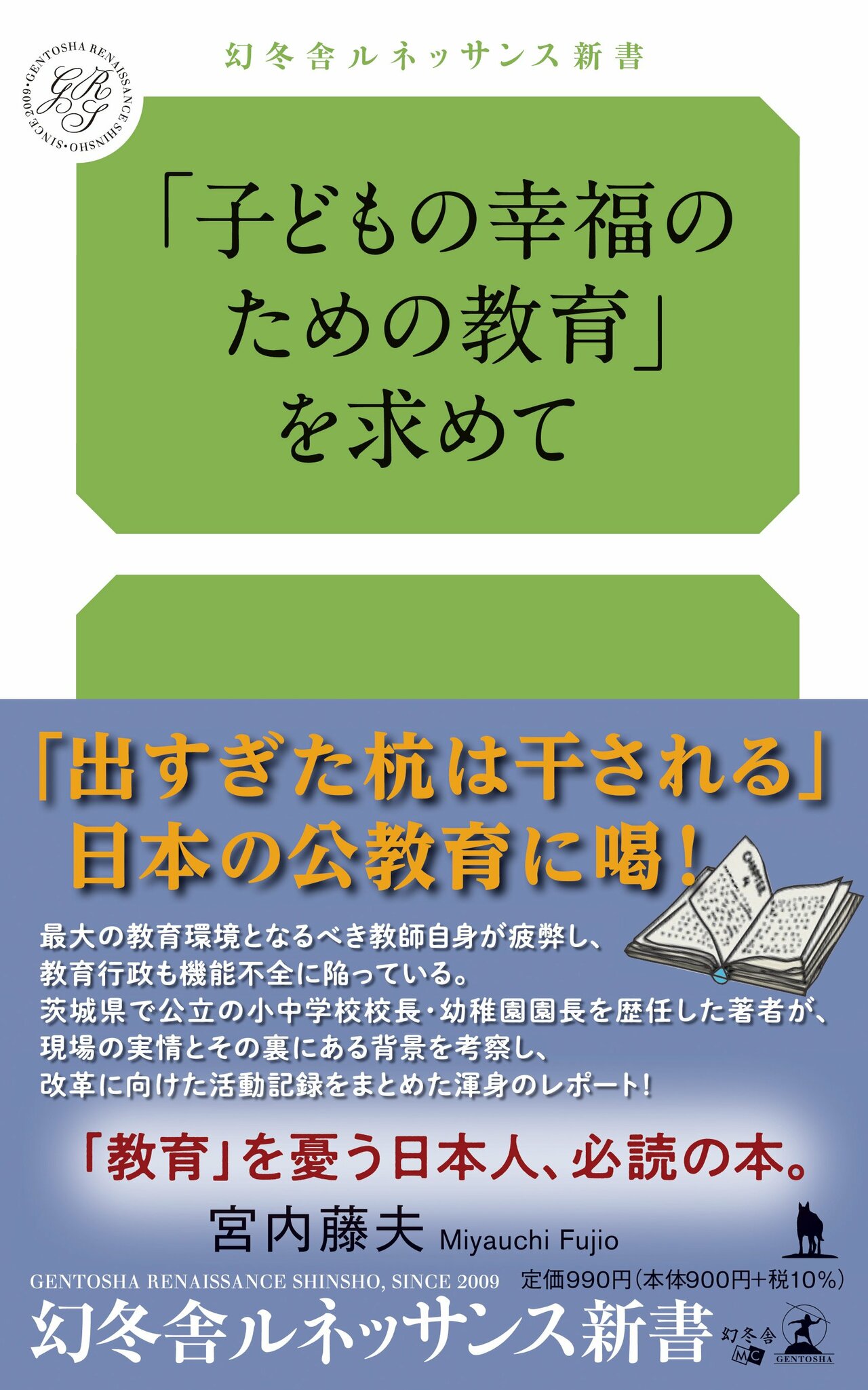

👉『「子どもの幸福のための教育」を求めて』連載記事一覧はこちら

【イチオシ記事】妻の親友の執拗な誘いを断れず、ずるずる肉体関係に。「浮気相手と後腐れなく別れたい」と、電話をかけた先は…

【注目記事】何故、妹の夫に体を許してしまったのだろう。ただ、妹の夫であるというだけで、あの人が手放しで褒めた人というだけで…