これ等によって、日本の海外領土は広がり(太平洋戦争敗戦によりもとに戻ったが)、移住・「国内旅行」として、軍人・軍属・商人・労働者として、行こうと思えばかなりの広い範囲を船で行けたと思う(当然木造帆船の時代はすぎ、鉄船・鋼鉄製の蒸気船ではあるが、現在のジェット旅客機による移動と比べると、移動・旅行にはかなりの時間がかかったと思うが)。

戦後、日本は工業製品の輸出で急成長して、商社員が世界中に製品を売り歩いたので、商社マン・営業マンとして海外に出て行った人も多かったと思う。

海外旅行を加速させた円高

日本経済は敗戦復興から更に成長し、輸出産業が発展し、世界有数の経済大国となった。そして、アメリカとの間で、だんだん日本の貿易黒字(アメリカで財政・貿易の二重の赤字が問題になった)が問題となり(貿易摩擦・貿易不均衡)、個別物品関税調整から、包括的な円高・ドル安の為替調整(当時対ドル240円位から120円程度への円高・ドル安調整)がなされた(1985年のプラザ(ホテル)合意)。

プラザホテルは、ニューヨークのマンハッタン島五番街とセントラルパーク南端が交差する付近にあったが、ここで合意されたがためにこの名がついた。

その急激な円高対策として、日本の各輸出企業は、日本からの輸出では利益が出なくなったため、日本の大企業から中小企業まで海外へ生産拠点を移した(これによって、日本の技術者・技術指導者・工場労働者もかなり海外に行ったと思われる)。

円高というのは、輸出には不利だが、円の価値が高くなる(対ドル固定相場の時の360円と対ドル変動相場下100円では、対ドル100円のほうが相対的に円の価値が高く、3.6倍も余計にドルを交換・換金出来る、余計にドルをもらえる事になる。

円の数字が小さくなると円の価値が上がり円高となるが、数字に惑わされて円高の意味がよく分からない人がいるが、こういう事である)という事で、円を持っての・使っての海外旅行には、非常に有利となった。カナダ・バンクーバーにいた時、円高は瞬間最高75円位になった事を覚えている。

このため、多くの一般の日本人が生活のためではなく、旅行として、海外旅行に出かけるようになった。

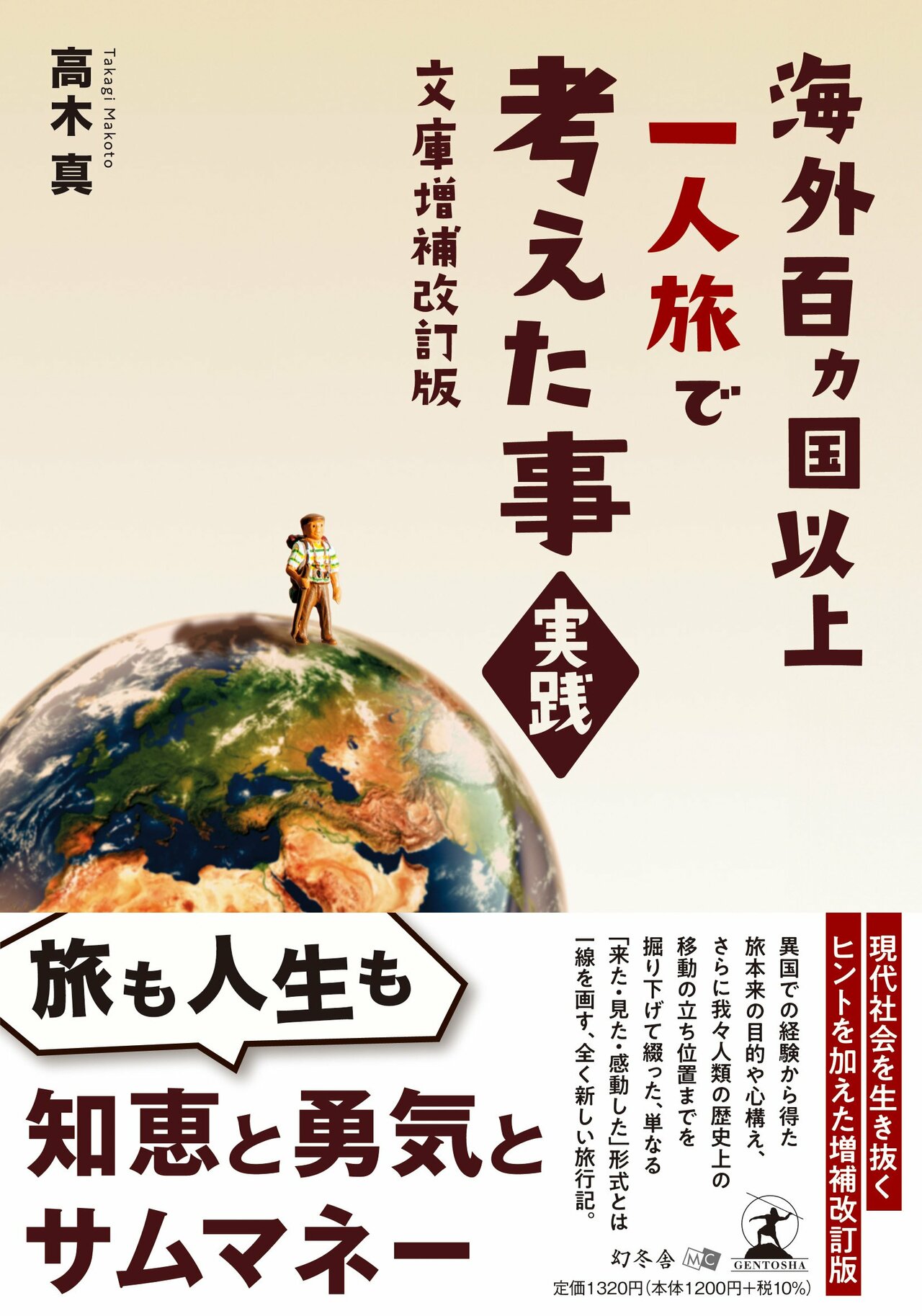

👉『海外百ヵ国以上一人旅で考えた事・実践 文庫増補改訂版』連載記事一覧はこちら

【イチオシ記事】妻の親友の執拗な誘いを断れず、ずるずる肉体関係に。「浮気相手と後腐れなく別れたい」と、電話をかけた先は…

【注目記事】何故、妹の夫に体を許してしまったのだろう。ただ、妹の夫であるというだけで、あの人が手放しで褒めた人というだけで…