【前回の記事を読む】初めての資格試験、管理業務主任者8,900円とマンション管理士9,400円の衝撃

第2章 資格試験に「勝つ」ための、過去問やテキストの選び方

1 過去問の選び方

これは、本書で提案する勉強法の大きな特徴であるが、勉強の必需品の一番手は「過去問」である。一般的には、「テキストの選び方」から入ると思われるが、「過去問を解いて覚える」ことを主眼にしているので、「過去問の選び方」がこの先の勉強の行方を左右する。「過去問選び」は、「勉強のしやすさ」を念頭に置いて選びたいところである。

まず、一口に「過去問」といっても、書き方や形式等、様々な種類がある。

例えば、過去問でも、項目ごとに分かれているもの、実施年次ごとにそのまま記載しているもの、解答・解説が問題の隣のページに書いてあるもの、解答のページが後ろにまとめて記載されているもの等、細かいところまで挙げればきりがない。

その中で、効率的な勉強をするために、お勧めする過去問の形式がある。

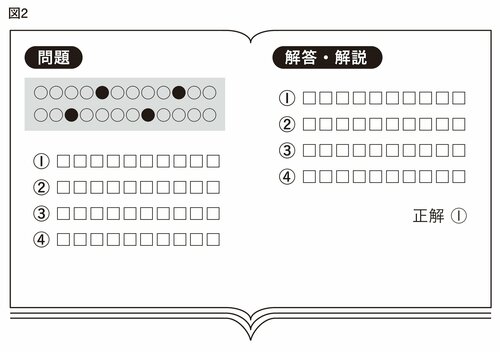

ベストなのが、過去問が項目ごとに分かれており、左側に問題、右側に解答・解説が書かれているものである。なぜならば、問題の選択肢を読んだ後、すぐに解答・解説を確認するのにとても便利だから、である。(図2)

ただし、資格試験の主催者(例えば、商工会議所等)が公式に出している過去問やテキストがある場合、そちらを使う方向で検討する。

なぜならば、①試験の主催者が「公式」と認めている以上、試験問題も過去問やテキストに沿ったものが出題されると予想されること、②公式に出しているにもかかわらず、テキストや過去問の内容と大幅にかけ離れた問題を出せば、それこそ「資格の品質」や主催者の姿勢が問われる、ということが挙げられる。

後程、具体的な勉強方法を紹介するが、「問題(選択肢)を読んで、解答・解説を確認する」ということが勉強法のベースとなる。そうなると、例えば表に問題、裏に解答・解説が書かれている問題集では、問題と解答を確認するのにその都度ページをめくらなくてはならない。この「ページをめくる」という作業は、繰り返し行うと案外労力がかかる。

「塵も積もれば山となる」のたとえ通り、不必要な作業を繰り返し行うことが、結果的に勉強モチベーションを低下させてしまいかねない。