ボイス・リミット

人類は、無限に声が出せると思っていた。声に限りなどないと誰もが思い込んでいた。

しかしある日、声は無限ではないことが世界中に知れ渡った。人間が出せる声の数は有限であり、発声が上限に達すると心不全により即死してしまうということが判明したのだ。

この上限には個人差があり、あとどれくらいで限界を迎えるかは誰にも分からない。そして誰も声を発しようとしなくなった。

*

ジリリリリ♪

目覚まし時計を止め、眠そうな顔で朝を迎えた高校一年生の岡本(おかもと)裕翔(ゆうと)は、声を出さずに欠伸(あくび)をしていた。身支度(みじたく)をして食パンを口に咥(くわ)え、黙って玄関を出た。

「おはよう」も「いってきます」もない、いつもの朝だった。

人間の声が無限ではないことをアメリカの研究者が公表した時、世界は大混乱に陥った。新型コロナウイルス以来の緊急事態宣言が発令され、公共交通機関は麻痺し、多くの労働者が職を失い、NYダウ平均株価は一時八十パーセントを超える大暴落となった。

その後、世の中には声を出さない生活意識と行動変化が広まり、発声しないコミュニケーションが当たり前となった。方法として手話や筆談などが知られているが、中でも主流となったのが、音声アプリの利用である。スマートフォンに文字を入力すれば任意の言葉を音声アプリが発声してくれる。これにより人と人とが口を開くことなく会話をすることが可能となった。

しかし、それでもなお人類の死への恐怖が拭(ぬぐ)われることはなかった。なぜならば、誰もがあと一声、あと一言の発声で死んでしまうかもしれないのだから。

あれ以来、人間の生の声を聞いたことはない。

混乱が落ち着きを取り戻した頃、裕翔は地元の高校に入学した。

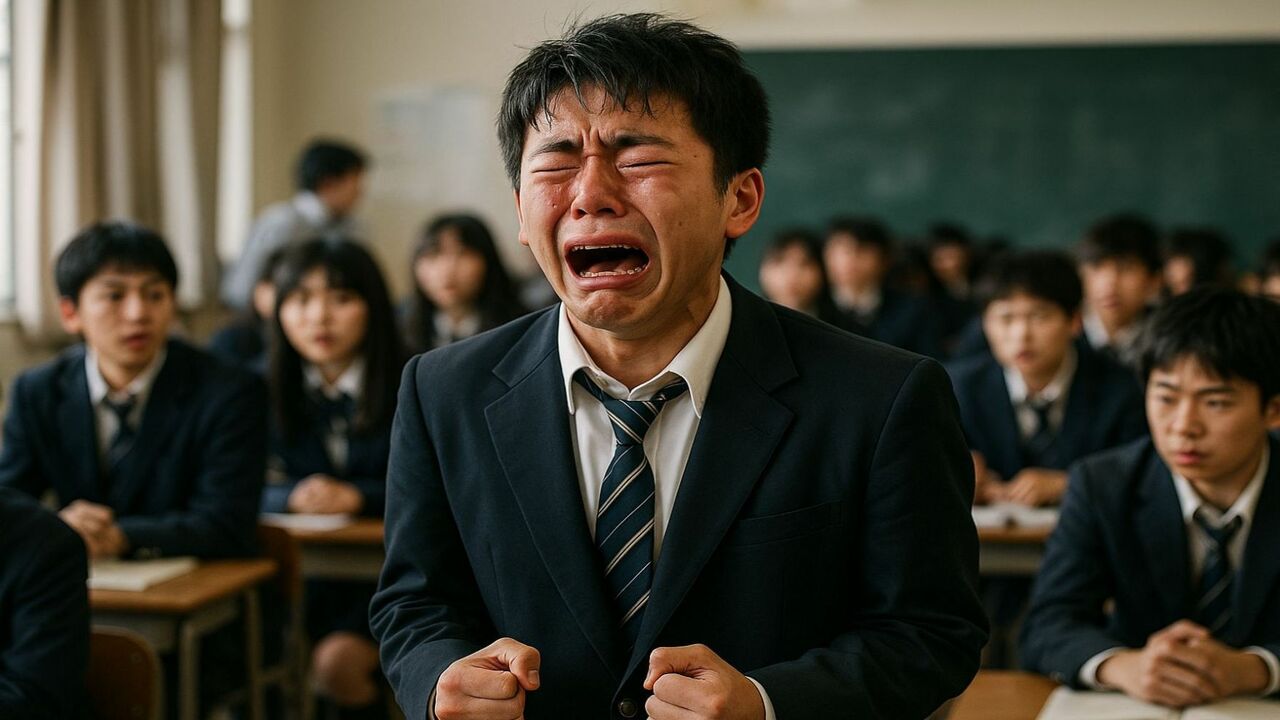

文部科学省は音声アプリによる授業を正式に採用し、全国の学校では教師も生徒も声を出さない授業が行われるようになった。

そのため学校でも友だち同士で声を出して話すことはなく、音声アプリやチャットでのやり取りが行われていた。

中学生時代に帰宅部だった裕翔は、高校でも帰宅部を続けるつもりだった。学校では休憩時間や放課後はいつも屋上でのんびり過ごしていた。