片倉小十郎の命とはいえ、「打倒豊臣家」に闘争心を燃やしていた信氏が、なぜここまで阿古と二人の幼子を手厚くもてなしたか。

信氏の言うところの「伊達家の流儀」は、家中で明文化されている訳ではない。

他所者の葛西旧臣であった信氏を快く迎え入れてくれた、片倉備中守の懐の深さ、亡き大内勘解由や、ともにこの戦場を戦う前田澤兵部の如く、頼もしい味方として存分に戦う元の仇敵たち。彼らの存在が、信氏をして「敵をいずれ必ずや皆残らず味方とする。それが伊達家の流儀」と言わしめたものであろう。

阿古の幼子たちは、信氏が知行地に残してきた孫の満蔵より、少し年若であった。また、信氏の知行地で、ともに耕作に汗を流す足軽衆・百姓衆の中には、幼子たちと同じくらいの年頃の子供たちも大勢いる。腹を空かせ、顔を真っ黒にして死地を抜け出してきた幼子たちは、信氏にとって身の回りの子供たちと同様、分け隔てない慈しみの対象であった。

ところで、時が下り、阿古の二人の幼子のうち一人は、信氏の子孫と不思議な縁で、再び交錯を見せることとなるが、それはまたのちの物語である。

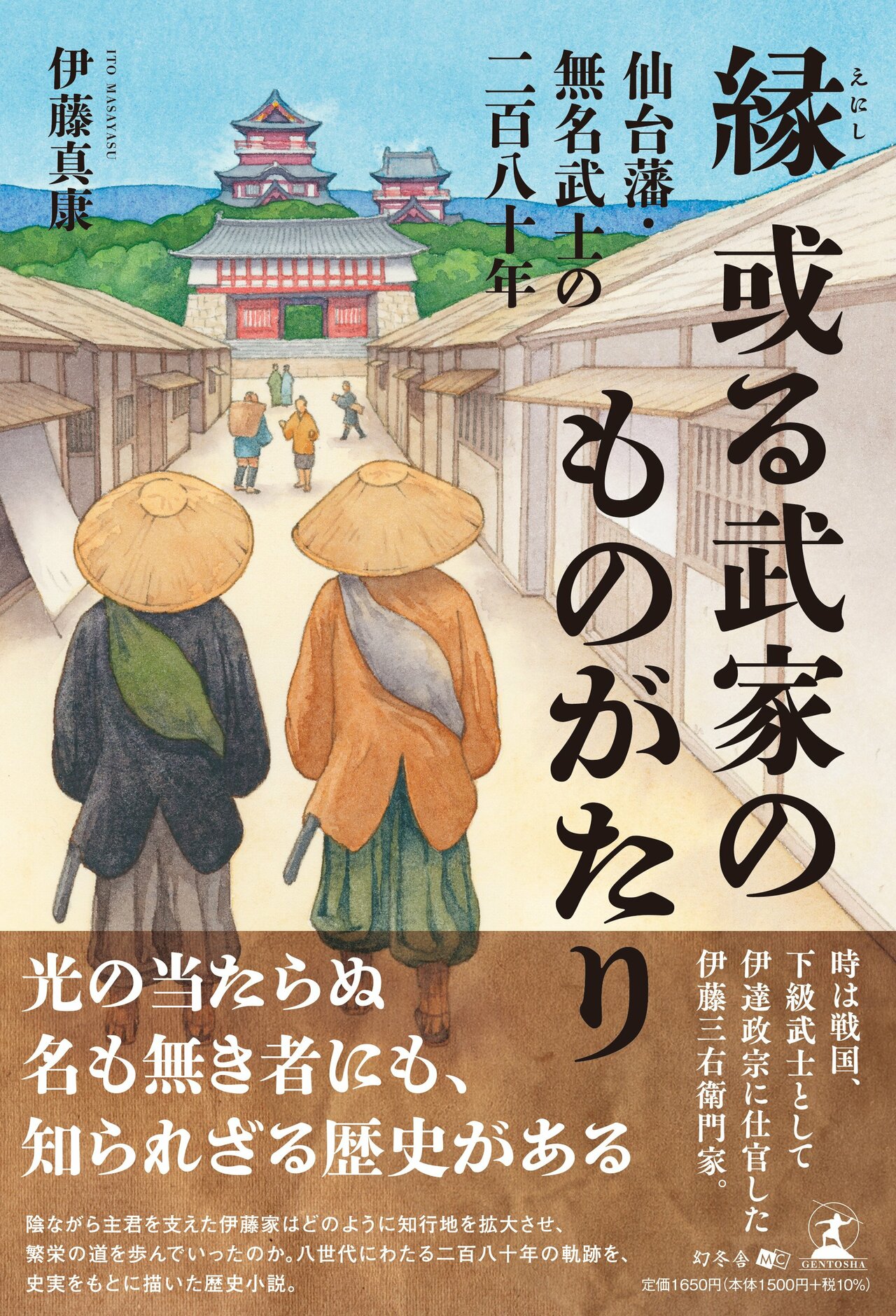

阿古姫

阿古と二人の幼子、数人の供回りは、伊達軍の手厚い護衛を受け、一人として欠けることなく、仙台城へ送り届けられた。途中、徳川方による敗残将兵探索の手が伸びるのではないか、そんな不安が阿古の脳裏をよぎったが、伊達軍にはどの大名・旗本も指一本触れられず、ただただ仙台への凱旋を見守るのみであった。

仙台城内で旅装を解く阿古に、来訪者の報せがあった。

「殿のお越しにございます」

「殿?」

「政宗である」「お、お殿様でございますか!」

突然の政宗の来訪。慌てて座敷に座り、深々と頭を下げる阿古と幼子たち。

「あ、阿古にございます。お、お、お殿様にはご機嫌麗しゅう……」

「おお、そなたが阿古姫か。遠路よう仙台へ参られた。苦しゅうない、苦しゅうない! 固い挨拶は抜きじゃ。近う寄られよ」

政宗は、阿古の到着を待ちかねていた様子で、城に入ったと聞かされた途端、すぐに阿古の部屋へとなだれ込むように入ってきたようだった。