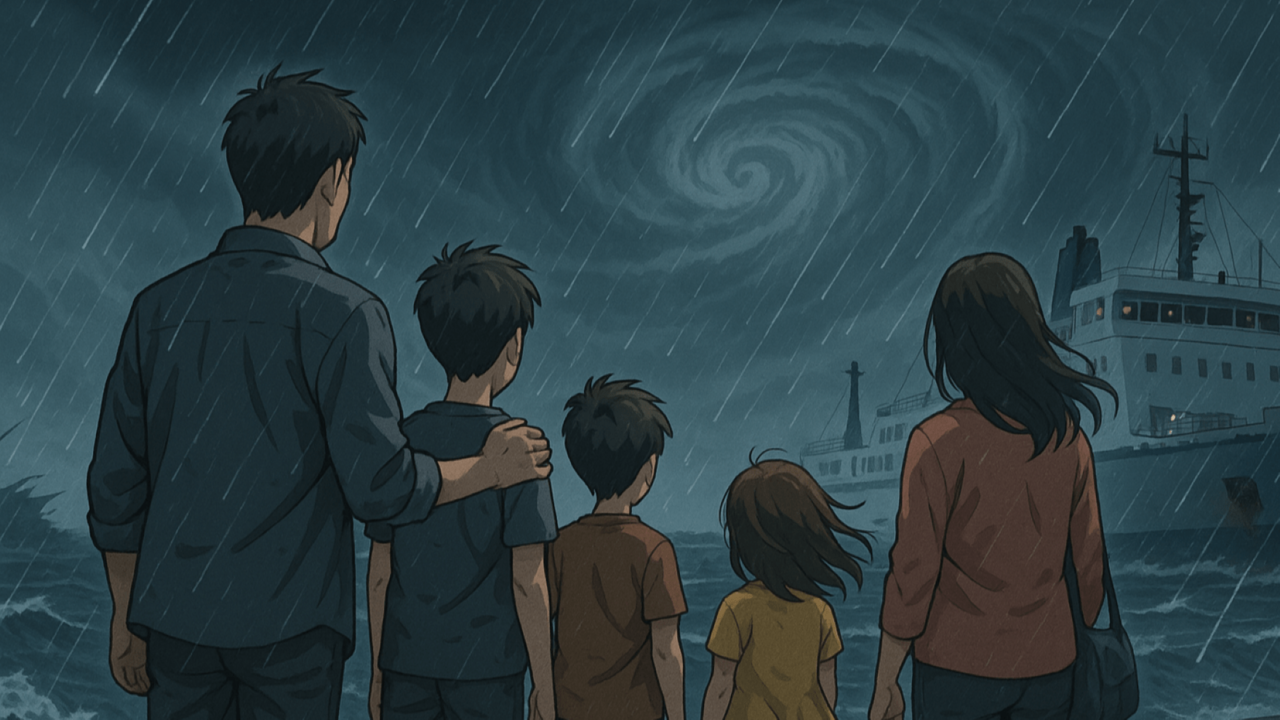

邊地順礼の信仰は、平安の寂滅思想を観音の住む補陀落山への渡海に表現した熊野の伝教者たちが修験の行者や山獄修行の山伏たちと志度(しど)や足摺(あしずり)といった道場で交わるなかで習合・形成された。

それゆえ、熊野の補陀落渡海の観音浄土信仰が邊地順礼の信仰の核だったが、それらは弘法大師一尊化によって弘法大師信仰に置換されて遍路となった。

こうして江戸期以来、善男善女は高野山学侶衆のつくり話で欺かれ、遍路は弘法大師の巡錫地(じゅんしゃくち)を慕い歩く遍歴巡礼とされ、遍歴巡礼者=弘法大師とする「同行二人」の信仰がつくられ、熊野の観音浄土信仰は隠された。

熊野の参詣誘引策として観音浄土信仰が伝播された志度や足摺などに、信仰道場が成立したことで邊地が生まれ、その道場を巡る人とその行為が順礼と呼ばれて維持されたのは、伝教者たちの信仰心によるが、それ以上に周辺住民の伝教者たちへの共感だろう(「お接待」の起源)。

伝教者には熊野御師、修験の山伏、観音浄土への渇望をもつ優婆塞らがいて、彼らの信仰が習合して邊地順礼の信仰となり、それを沿道住民が受け入れ支えていた。

邊地順礼の信仰特徴は複雑怪奇で、相互受容的だ。

邊地順礼にある信仰の核は観音信仰で、他に山岳信仰的修験道、ケガレを祓う禊ぎ神道、国神・土地神信仰、儒学や道教神仙思想を中心にした中国の諸子百家の思想などが混在し、そこに中国仏教(原インド仏教、儒学、道教、景教、祆教(けんきょう)などの習合体)が来て、それらが各個にかたちを成して習合している。