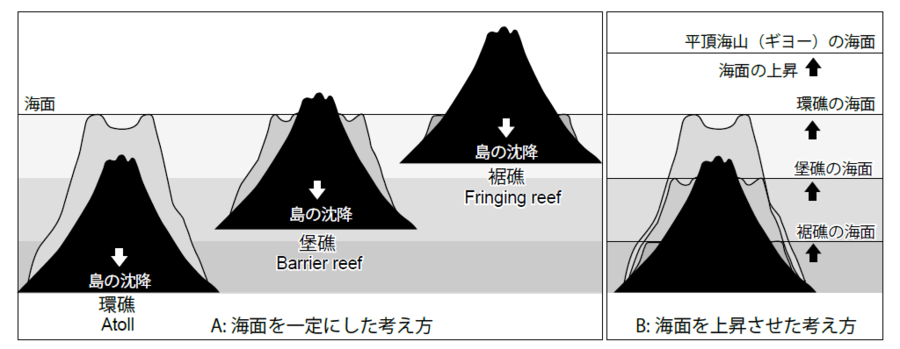

サンゴ礁の沈降と礁の厚さ

一八五九年に『種の起源』を著して自然選択による生物の進化論を唱えたチャールズ・ダーウィンは、ビーグル号の世界周航のときに南太平洋で見たさまざまなサンゴ礁の地形を、その島をつくる火山などの岩石の島とそれを取り巻くサンゴ礁との関係から三つのタイプに分類しました。

それらは、島のまわりだけに礁がある裾礁 (きょしょう)と、島と礁の間に礁湖(ラグーン)をもつ堡礁(ほしょう)、島が礁だけからなる環礁 (かんしょう)で、サンゴ礁は島の沈降とともに裾礁、堡礁、環礁という順で形成されたと、

図4 ダーウィンのサンゴ礁の分類とサンゴ礁形成に関する2つの説【 3】。A:ダーウィンの島が沈降し たという考え方、B:海面が上昇したためにサンゴ礁が形成されたという考え方。

ダーウィンは考えました(図4-A)。ダーウィンは進化論を唱えた生物学者として有名ですが、ダーウィン自身は「地質学者」と称し、愛用のハンマーをもっていました。

サンゴ礁をつくる造礁性サンゴは、光合成をする藻類と共生しているため、光合成のできる水深五〇メートルまでの暖かく、水の透き通った浅い海に棲んで、サンゴ礁を拡大させています。

サンゴ礁を拡大するといっても、海面の位置が一定であれば、造礁サンゴは海面の上にのびることができませんから、水平方向に広がります。

しかし、島のようなところでは限界があります。そのため、サンゴ礁の厚さや礁と島の海浜との間に発達する礁湖の深さは、海面が上昇したか、または島が沈降したことによって大きくなります。

【3】三枝春生(2005)日本産化石長鼻類の系統分類の現状と課題.化石研究会会誌,38, 78–89.