まえがき

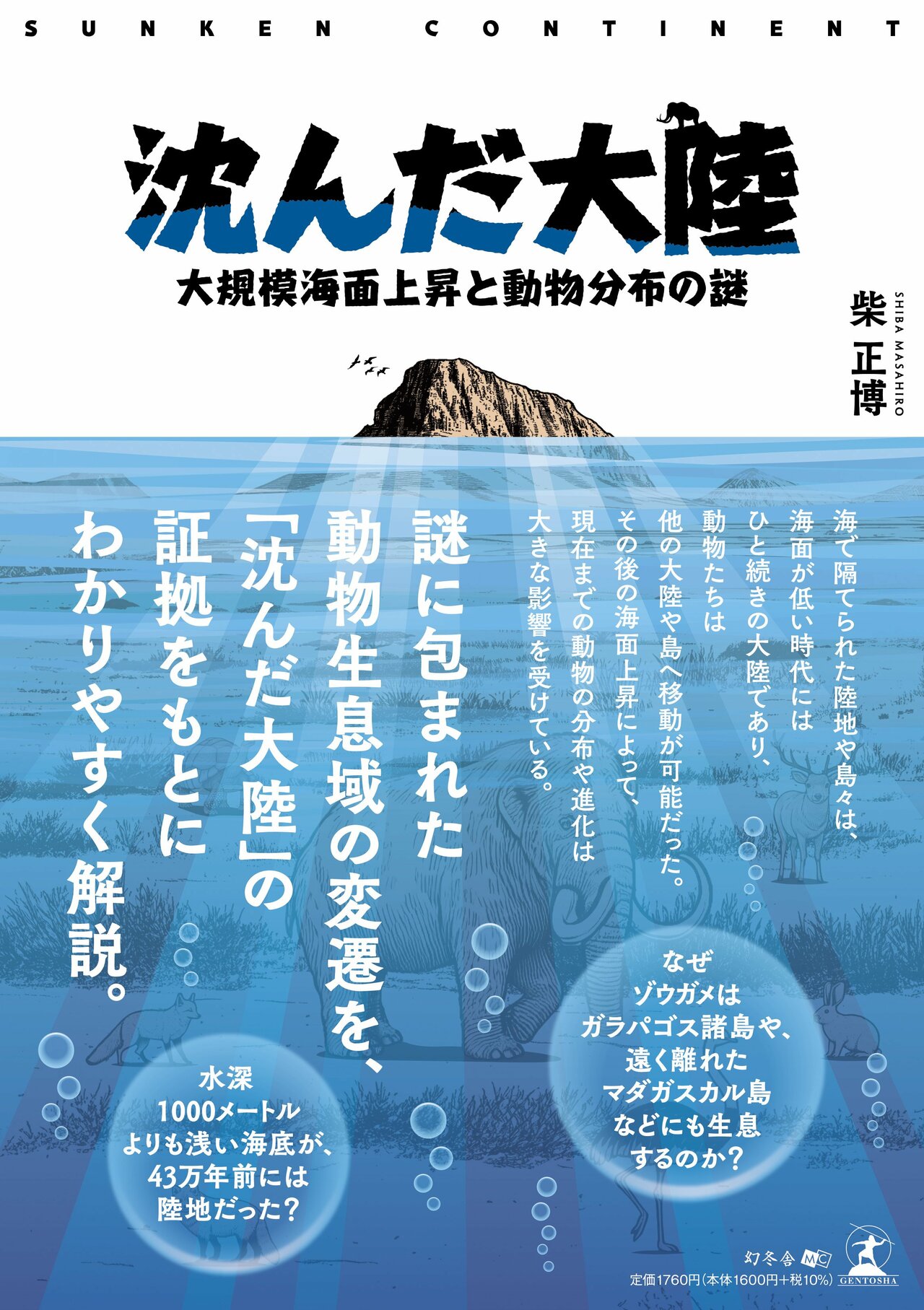

子供のころ、太平洋に沈んだ「ムー大陸」や大西洋に沈んだ「アトランティス大陸」など、大洋にあったとされる幻の大陸の話に、胸をときめかせたことを覚えています。しかし、現在では「ムー大陸」についてはその存在が否定され、「アトランティス大陸」についてはその大陸のあった場所が不明で、伝説の大陸とされています。

そのような幻や伝説の大陸とは別に、地球の歴史を過去に遡っていくと、海に沈んだ大陸が最近の海底の地質調査でたくさん発見されています。また、生物の遺伝子情報にもとづいた分子系統学により、生物の祖先の系統関係が明らかになり、それらの生物の分布から過去の大陸と海洋の分布についてさまざまな議論がなされています。

本書では、最近のこれら地質学と生物学の研究から、過去に沈んだ大陸の痕跡を探してみたいと思います。

まず今から約二万年前の最終氷期のときに海面の高さが現在より一〇〇メートルほど低かったことで、世界のさまざまな場所に広い陸地があり、それがその後の海面上昇によって沈んでしまったことをお話しします。

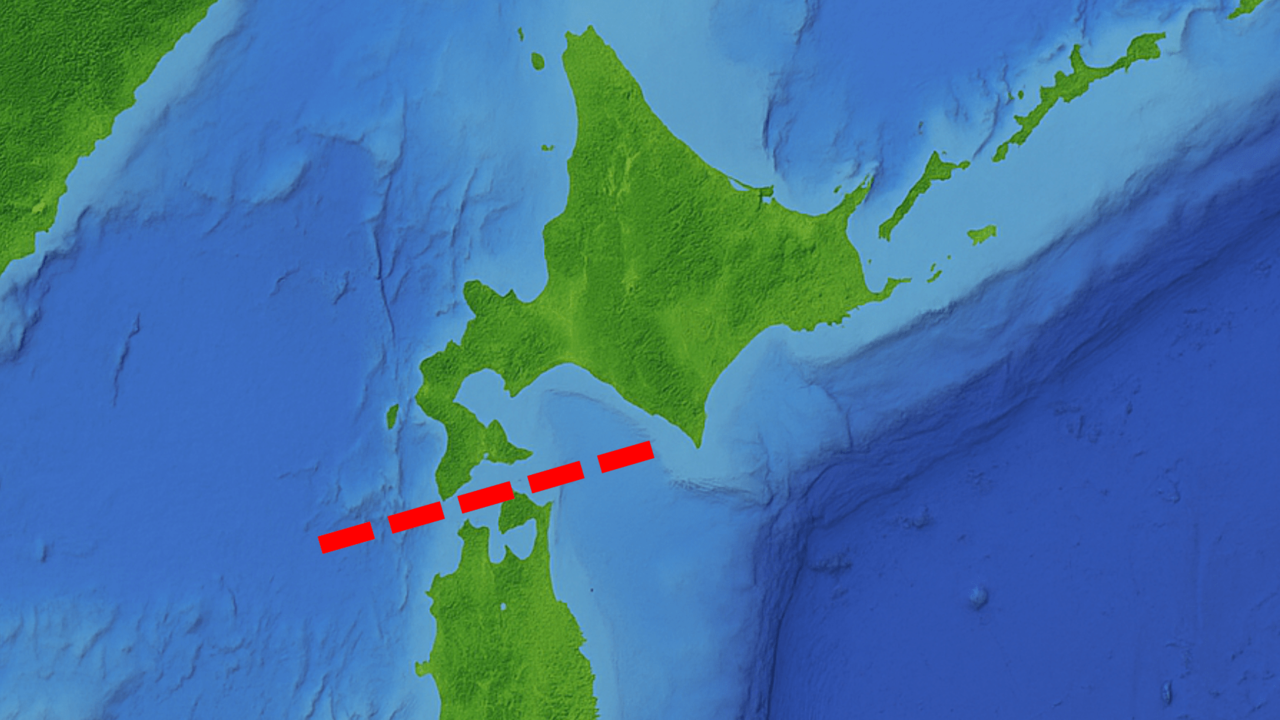

その最終氷期の海面低下でも陸でつながらなかった、北海道と本州のような島々や大陸の間では、それぞれに分布する動物や植物の種類に違いが見られます。日本列島も含めて東南アジアや地中海などの世界の島々には、固有の珍しい陸生動物が棲んでいます。

オーストラリア大陸と南アメリカ大陸になぜ有袋(ゆうたい)類がいるのか、なぜ太平洋のガラパゴス諸島とインド洋のセイシェル諸島にゾウガメがいるのか、なぜマダガスカル島にキツネザルがいるのか、なぜペンギンは南極圏の島々に分かれて棲んでいるのかなど、地球とそこに棲む生物の分布の謎はつきません。

このような、生物の地理的分布の謎に迫る科学は生物地理学といいます。

私の生物地理学への興味は、私の師である星野通平(みちへい)先生の『毒蛇の来た道』(一九九二年、東海大学出版会)の編集を手伝わせていただいたことに始まります。