【前回の記事を読む】現在の深海底の一部がかつては陸地だった可能性がある…!? ――海に沈んだ大陸の痕跡を探す。

まえがき

生物地理学においては、「陸上に棲む淡水魚や両生類、爬虫類、哺乳類は、自ら海を渡れない」と同じ意味ですが、「陸生動物は生息環境の中を移動する」という基本的なルールを守って、生物の分布や進化を考えるべき、と私は思います。

すなわち、私は陸生動物がかつて存在した大陸や陸の橋(陸橋)を渡って別の大陸や島々に分散したという考えで、動物の分布と沈んだ大陸の謎に挑みました。

海に沈んでしまったかつての大陸の分布については、現在までの海洋底の調査でもまだ十分に調べられているとはいえず、単に現在までにそこが陸だった証拠がないからといって、そこが過去に一度も陸だったことがなかったとは、容易に決めつけられないと考えます。

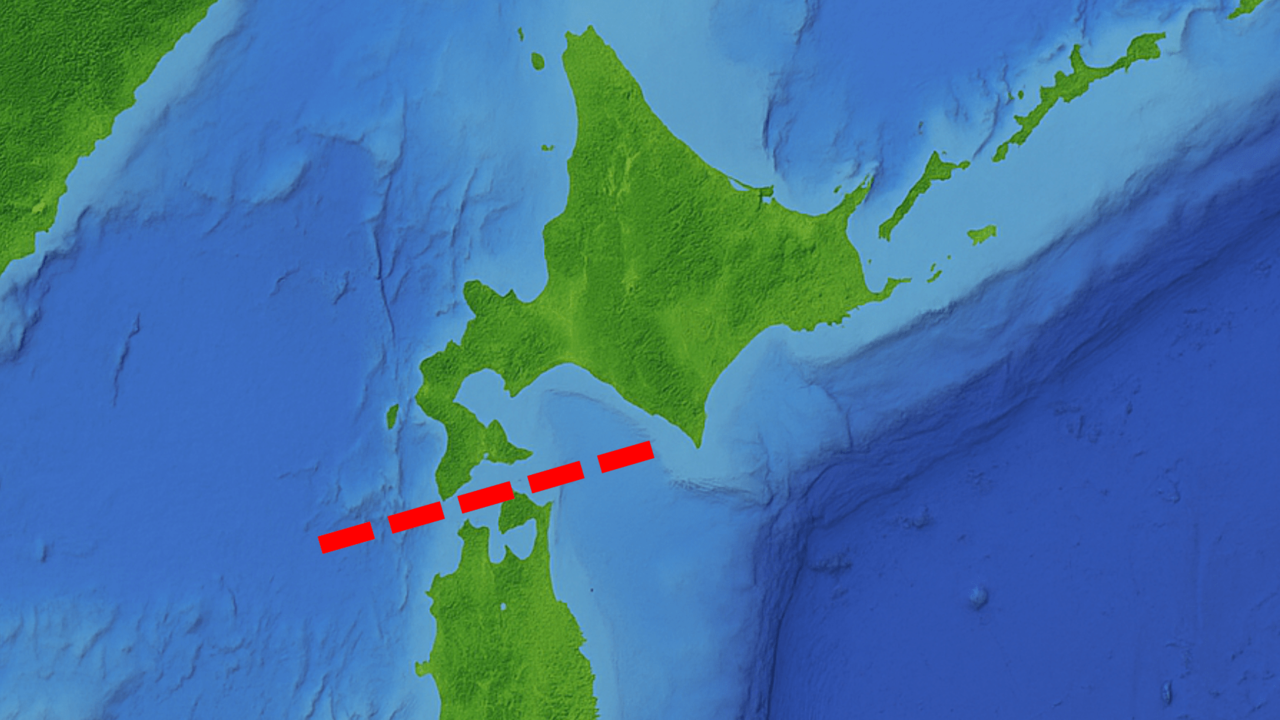

世界の大洋の海底を掘削して調査している国際的な深海掘削計画は、深海底の年代を調べる目的で始められたことから、海底の高まり(隆起地形)での掘削地点が少ない傾向にあります。

海底の隆起地形はかつての大陸だった可能性があり、その点で、今後、海底の隆起地形での積極的な掘削などの海底調査が望まれます。

なお、遺伝子系統学については、現在さまざまな生物についての論文が次々と発表されていて、本書で扱った動物についても今後さらに新しい結果が公表され、その分岐順序や年代などが変更される可能性もあります。

生物地理学は、私たちヒトも含めた地球の生物のルーツをたどることはもちろん、同時に地球の歴史も明らかにするものであり、今もっともホットな生物学と地質学のテーマになっています。そのため、生物地理学は、今後も地球科学の重要な分野になっていくと思われます。

なお、引用文献については、本文中に【1】などの番号で示し、巻末に各章ごとに文献を示しました。海底地形図については、ことわりのないものは、NOAAのデータビューア(https://www. ncei.noaa. gov/maps/bathymetry/)のマップをもとに作図しました。

現在の地形は、時間とともに大きく変化していて、地殻の隆起と大規模海面上昇の結果として現在があります。そして、その地形変化は、生物の分布と進化にとって重要な要素であり、地殻表層の変化に大きく影響されて生物は進化してきました。