そのための工夫もあった。

BDSの月会費は三千円だ。これさえ払えばどんな零細店でも全国にチェーンを持つ大規模店と同等にオークションに参加できる。

「エコノミークラスの料金でビジネスクラス並みのサービスを提供しようというのが基本的な考え方です。例えば現在では出品商品の画像を4Kで配信し、小さなキズでも確認できるようにしています。単なるオークション会場の運営に留まらない顧客満足度の高いサービス提供を心がけています」(中山)

BDSの事業は、なるほど中古二輪車の総合サービス業だ。いわれれば確かにそういうサービスには会員のニーズもあると納得する。しかし中山が始めるまではなかったビジネスなのだ。

それはある意味「間隙(すきま)=ニッチ」かもしれない。しかし「間隙(すきま)」は掘ってみれば、意外に深く広いこともある。中山武司は一人この「間隙(すきま)」を掘り進み、ついに鉱脈を掘り当てた。

どうしてそんなことができたのか。それは中山武司という男の幼少から歩んできた道の中にヒントがあるかもしれない。

第一章 企画と失敗を繰り返した幼少期

地獄を天国となすも、天国を地獄となすも心持ち次第

ジョン・ミルトン

この章から中山武司の生い立ちをたどっていく。中山の幼少期から青春時代にかけては、一言でいえば「やんちゃ」、あるいは「悪ガキ」と感じる方も多いと思う。こんにち周囲を見回してみると、あまりにも「いい子」ばかりではないかという気がする。

昭和の時代、特に戦後のまだ混沌とした空気が漂っていた時代には、「いたずらっ子」は周囲にたくさんいたように思う。けっして品行方正ではなかったかもしれないが、彼らは自分の意思で動いた。自我に目覚めていた。

中山武司もそんな子供だった。そして普通の子供以上に好奇心旺盛で、周囲の大人から見れば無鉄砲のように思えることも独自に「企画」してきた。

親や学校の先生にいわれたことだけをするのに「企画」は不要なのだ。しかしいいつけばかり守っていたらそんな「企画力」はいつまでも育たないかもしれない。

将来中山武司は企業家となる。企業とは企画を生業(なりわい)とすることだ。中山武司の企業家としての素養は幼少期に培われた、という仮説をもって紹介していきたい。

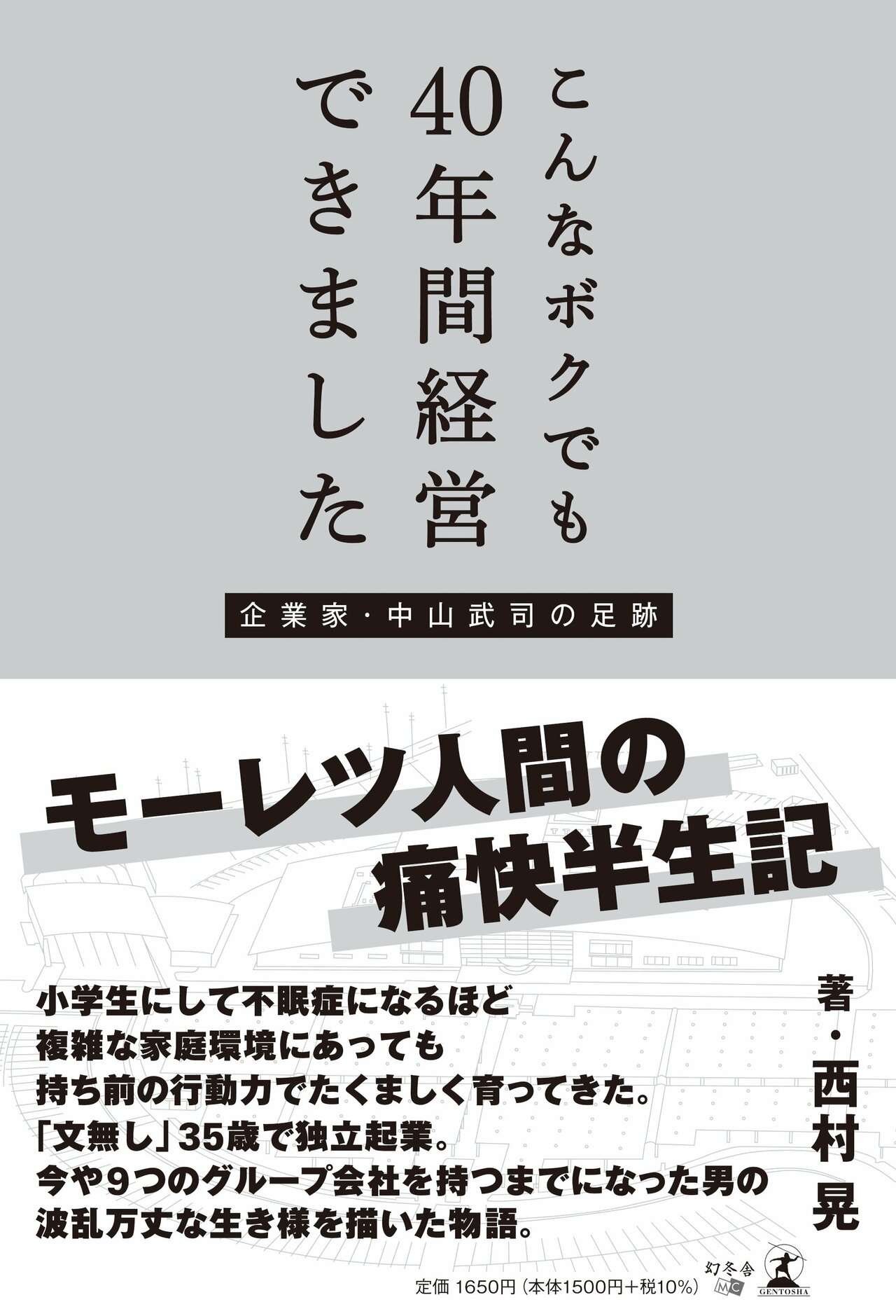

👉『こんなボクでも40年間経営できました』連載記事一覧はこちら