【前回の記事を読む】かつて、若者はなにかに追い詰められたように突っ走り、そして駆け抜けた……。主人公"ケン"の物語が始まる

第一話 世直し大明神

母ちゃんの夢、自作農

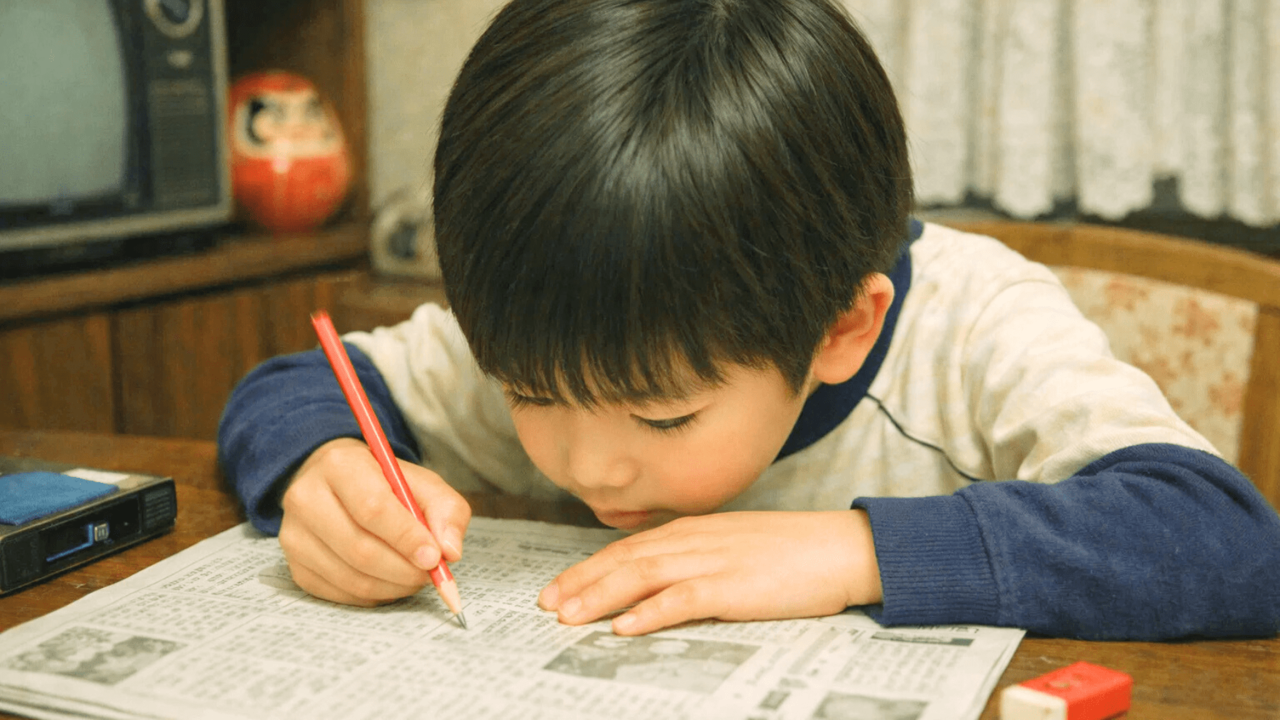

ケンの家はもともと小作農家。これまで本家の田畑を耕して生計をたてていた。したがってなにをするにも本家に相談するのが常であった。

たとえば学校に進学するにしても本家に相談してからである。仮に本家の子供が進学していなければ、分家の子供の進学は当然できない相談であった。

たかだか子供の三輪車一つを買うにしてもそうであった。全てが本家の顔色を伺いながら物事を決めていたのである。

支配するもの、支配されるものの関係は、こうして戦後、「アメリカ」がやってくるまで続いた。

終戦後、連合国軍総司令部(GHQ)は日本軍国主義の温床であった封建的色彩をもった地主制度を解体し、農村の土地改革を強引に実施した。

戦後日本の飢餓の大きな原因は地主と小作の貧富の差が大きいことにあった。持てる者と持たざる者の格差である。

小作人は物乞いのような形で地主から米や野菜を恵んでもらっていた。地主がやさしい人であれば、小作人も助かったが、きんぎょうな(厳しくやかましい)人であると、小作人は窮した。

ケンは子供心にその違いを肌で感じていた。昭和22年頃から「農地解放」という言葉がしきりに囁(ささや)かれた。

もっともケンにその意味がわかるはずはない。しかし、母ちゃんがやたらに「今度、田圃や畑が自分のものになるかもしれない」と希望、いや、願いにも似た気持ちで嬉しそうに話していたのが、今も耳に残っている。きっといいことがあるんだなと思った。

実は地主が耕作をしていない土地は、政府が買い上げ、耕作をしている小作人に安く払い下げしてくれるというのだ。

ところが中には、これまでの恩義を持ち出して、田畑が解放される前に返してくれという地主もいた。母ちゃんはいつもそれを心配していた。そうなれば希望は一瞬にして“パア!”となり、崩壊することは火をみるより明らかであった。

確かにそういう地主も方々にいたようである。

田を分ける人を昔から「田分けもの!」と呼んでいたように、土地は農家の宝であった。 それを「解放して小作人に与えよ」というのである。日本の歴史始まって以来、初めて訪れた農村の大改革であり、大革命であった。