序章 ぎょっとするオセロ・マジック

黒い光が物凄く照らす

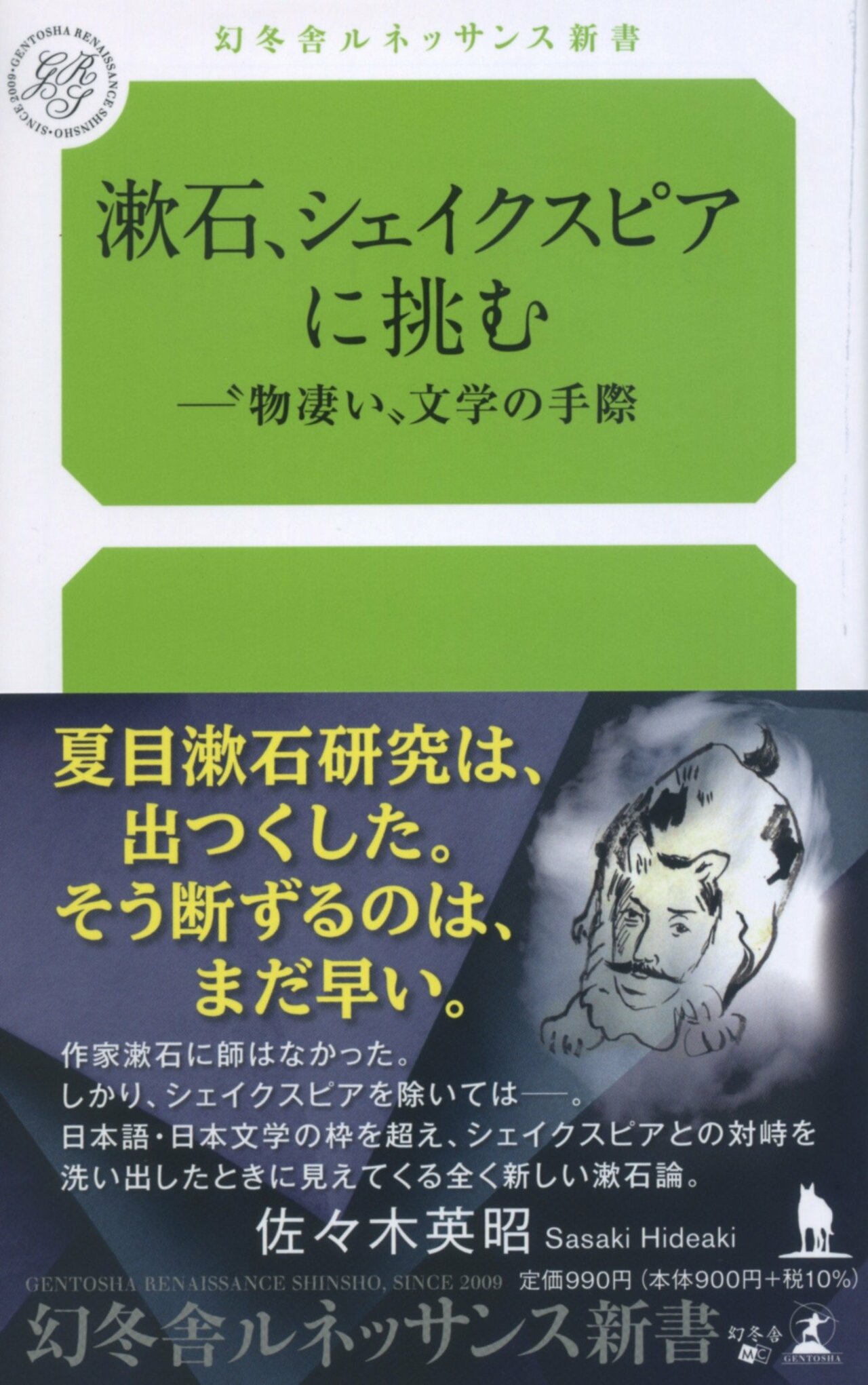

「物凄い」を『日本国語大辞典』(小学館、二〇〇六)で引くと、まず「ひじょうにおそろしい。ひじょうに気味が悪い」とあって、ついで「程度がはげしい。はなはだしい」という第二義が与えられている。現代では後者が幅を利かせて、第一義はすっかりかすんでしまった気配だが、漱石の書いたものに出てくる場合は、まず第一義においてだと思ってよい。

さて、一九〇六〔明治三九〕年といえば、連載二年目に入った『吾輩は猫である』に加えて四月に『坊っちやん』、九月に『草枕』が出ていよいよ「市井の匹夫と雖(いえど)も、夏目漱石の名を知らざるものなく、彼が文名は漸(ようや)く一世を圧せんと」していた年だが(深山巌雄「小説界の異才夏目漱石」『ハガキ文学』一九〇七年三月)、その年頭の『帝国文学』に発表された短編小説「趣味の遺伝」にこんな文章がある。

廃寺に一夜をあかした時、庭前の一本杉の下でカツポレを踊るものがあつたら此(この)カツポレは非常に物凄からう。是(これ)も一種の諷語であるからだ。マクベスの門番は山寺のカツポレ※1と全然同格である。

「諷語」とか「マクベス」云々の説明は後回しにして、「物凄い」の用例をもう少し挙げると、後期の小説『行人』(一九一二~三年)の直(なほ)が嵐の夜、やむをえず義弟の二郎と同室した和歌山の宿で「海嘯(つなみ)」に言及して「妾(あたし)そんな物凄い所が見たいんですもの」と口にする(兄三十七)。

さらに次作『こころ』(一九一四年)の「下先生と遺書」では、親友Kの自殺を発見した時、「もう取り返しが付かないといふ黒い光が私の未来を貫いて、一瞬間に私の前に横(よこた)はる全生涯を物凄く照らしました」(四十八)という、まさに「そんな物凄い所」が「先生」の視界をおおう。

先生の経験した「物凄い所」としては、この時の「黒い光」の光景が最強度のものであったのだろうが、ところで、それに類した衝撃や驚愕になら、彼は実はそれ以前にも以後にも、たびたび直面している。

たとえばKの自殺から数か月後、生前のKと争うような形になっていた「御嬢さん」とめでたく結婚した直後。「私」こと先生は当然のごとくに「幸福だつた」けれども、他方で「私の幸福には黒い影が随(つ)いて」いて、「此幸福が最後に私を悲しい運命に連(つ)れて行く導火線ではなからうか」といった疑懼(ぎく)にもとらわれている。そこへ新妻が「二人でKの墓参りをしやう」と言いだす。

※1 以下、漱石の文章の引用はすべて『漱石全集』(岩波書店、一九九三~七年)による。傍点は原則として引用者によるもので、原文通りの場合のみ注記する。〔 〕内は引用者による翻訳・解説などで、原文にないふりがなを補う場合もある。