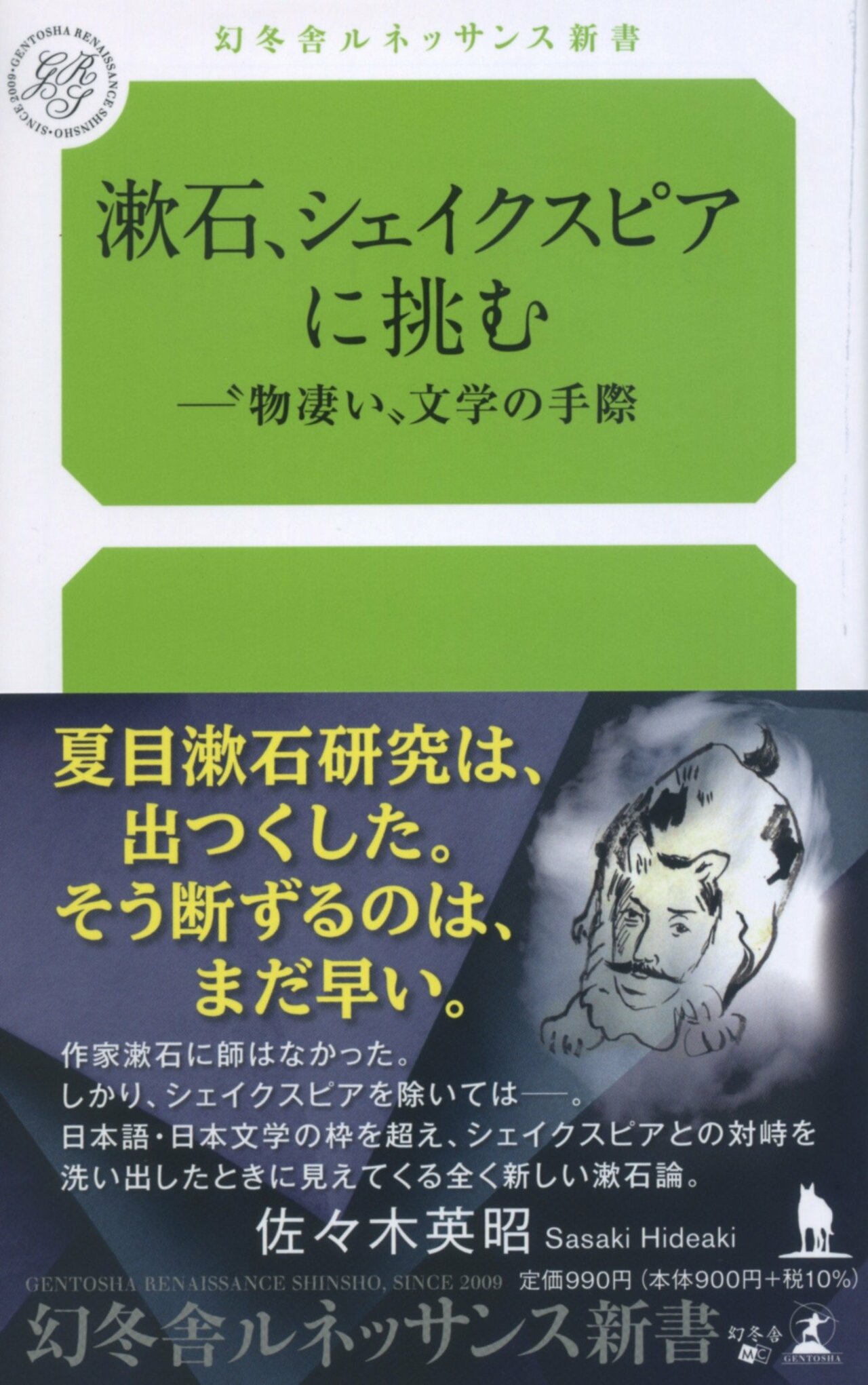

【前回記事を読む】漱石が読んだシェイクスピアから見えてくる、新しい漱石の魅力と進化の足跡をたどる! 英語と日本語の枠を超えた文学の発見

はじめに 漱石をもっと面白く読むために

そこで例に挙げられるのが『ハムレット』(推定執筆年一六〇〇年)であることも、両文豪の浅からぬ縁(えにし)を証し出す例の一つで、この傑作の「批評的鑑賞」には実際、本書第二章以降でお付き合いいただくことになる。

ともかく『ハムレット』にとどまらないシェイクスピア劇の多くについて、「面白いといふ感じ」はどのような「事実」にもとづいて発生しているのかを、根底的に見きわめようとした漱石の読みの跡を、私たちも可能なかぎり追ってみよう。その過程で発見した「事実」をもって漱石文学を見直せば、それがもっと面白くなることは請け合いなのだ。

〝シェイクスピアを読む漱石〟を私たちが読む。

これを基軸とする本書の方法についてもう少し具体的に言うなら、『文学論』とその草稿の意味をもった『ノート』――ロンドン留学中から帰国後にかけて書き溜められた「蠅の頭といふより外(ほか)に形容のしやうのない」(『道草』五十五)文字からなる草稿の集積――、唯一出版されたシェイクスピア講義録である『「オセロ」評釈』とそれ以降の「断片」類、そして所蔵していたシェイクスピア全集等への書き込みなど、これまでの研究者がほとんど手をつけてこなかったテクストを参照しながら、漱石とシェイクスピアを読み直すのである。

そうしたテクストには英語や文語体のカタカナ表記も混じり、難読な箇所も出てくるが、それらに付き合うのは漱石の世界へ入り込もうとする以上、避けられないことである。漱石その人が難しいことを考える学者であったことに間違いはないのだから。

英語を出さざるをえない場合には〔 〕内に訳語や解説を添えるなどして、誰でも読める平明な文章で進めていくが、もしあまりに読みづらく入りこめないという部分に遭遇された読者は、適宜飛ばして先へ進まれても、さっぱり訳がわからなくなるというようなことはないと思う。

なお、漱石やシェイクスピア、またその同時代人の文章には、今日の人権意識から見て不適切な表現の含まれている場合もままあるが、それらを引用する場合、時代に合わせて改竄(かいざん)することはあえてしていない。原著者への、また学問そのものへの敬意による「事実」の尊重としてご了解いただければと思う。