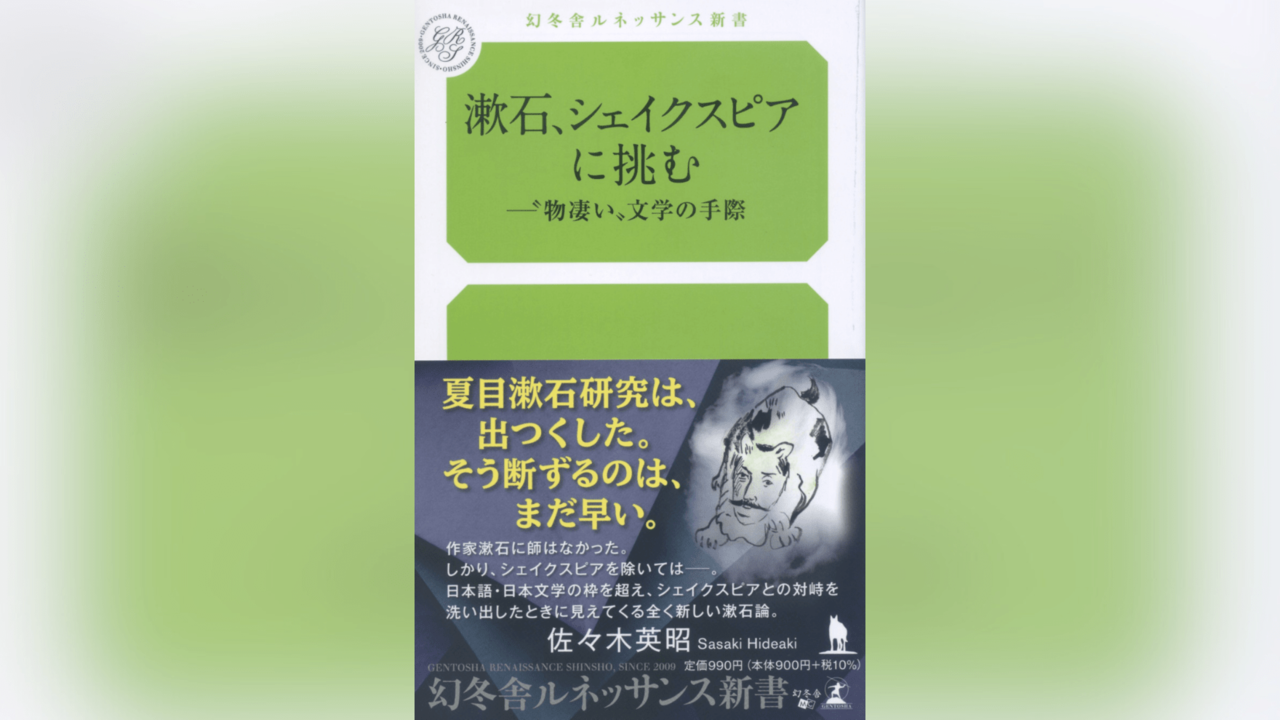

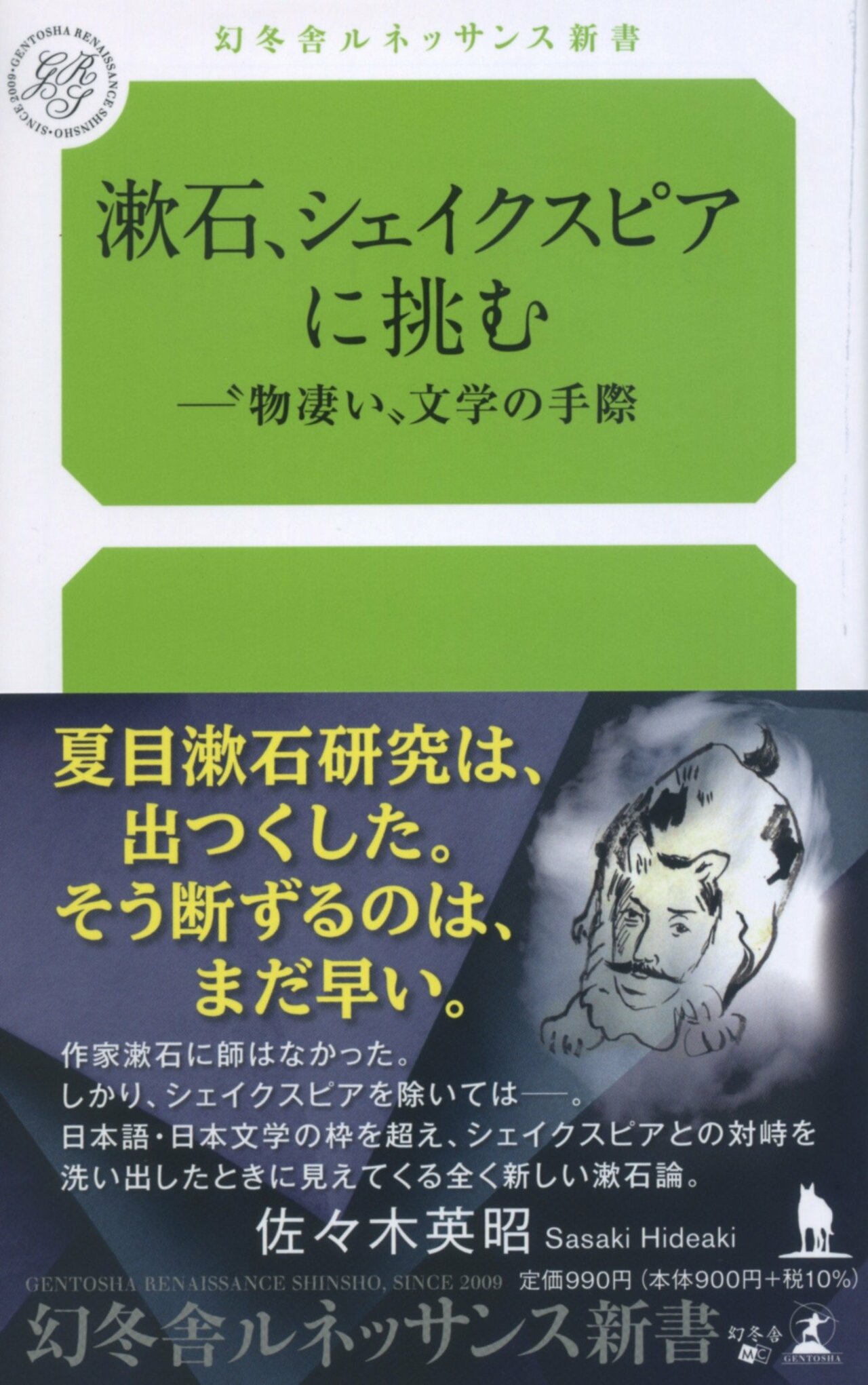

はじめに 漱石をもっと面白く読むために

漱石(本名夏目金之助。一八六七~一九一六)は読みつくされた。漱石論は出つくした。この上、何を言っても「屋上屋(おくじょうおく)を架す」ことにしかならない、と高(たか)をくくる人もいるだろう。

しかしながら、それは日本語という閉ざされた世界から外に出ることのない学者たちに誘導され押しこめられた、ありもしない袋小路なのではないだろうか。

今や『文学論』の英訳が出て、その訳者の一人によってこんなことが言われている時代である。

今日『文学論』を読む学者たちは、そこにフォルマリズム〔形式主義〕、構造主義、読者受容理論、認知科学、そしてポストコロニアリズム〔後=植民地主義〕といった文学理論の、後代における発展の伏線を見るだろう。

『文学論』は興味をそそると同時にもどかしい思いをさせるが、それはこの著作がこれら後代の諸学派のすべてに似ているように見えながら、またどれにも似ていないようでもあるからだ。

一九〇七年にはまだそれを表す用語のなかった思想や概念をどう表現するかに、漱石は苦闘していたのだ。(MichaelK. Bourdaghs, "Introduction", Natsume Sōseki, Theory of Literature and Other Critical Writings; edited by Michael K. Bourdaghs, Atsuko Ueda, Joseph A. Murphy, Columbia University Press, 2010, p.3.以下、外国語文献からの引用は、訳者を注記しない限りすべて引用者による訳出)

この『文学論』(東京帝国大学で一九〇三年九月から〇五年六月まで講述され、〇七年に書籍化された)をも読みこむ学者であれば、そこから「英語」という日本語外の世界に入っていかざるをえず、その結果、同書で最も多量の英文を引用・吟味されている作家、ウィリアム・シェイクスピア(一五六四~一六一六)に向き合うことを余儀なくされる。