【前回の記事を読む】母から届いた封書…開封すると中身は空だった。――母からの手紙は生前それが最後となった。そこには何も入っていなかったけれど…

第四話 母の思い出

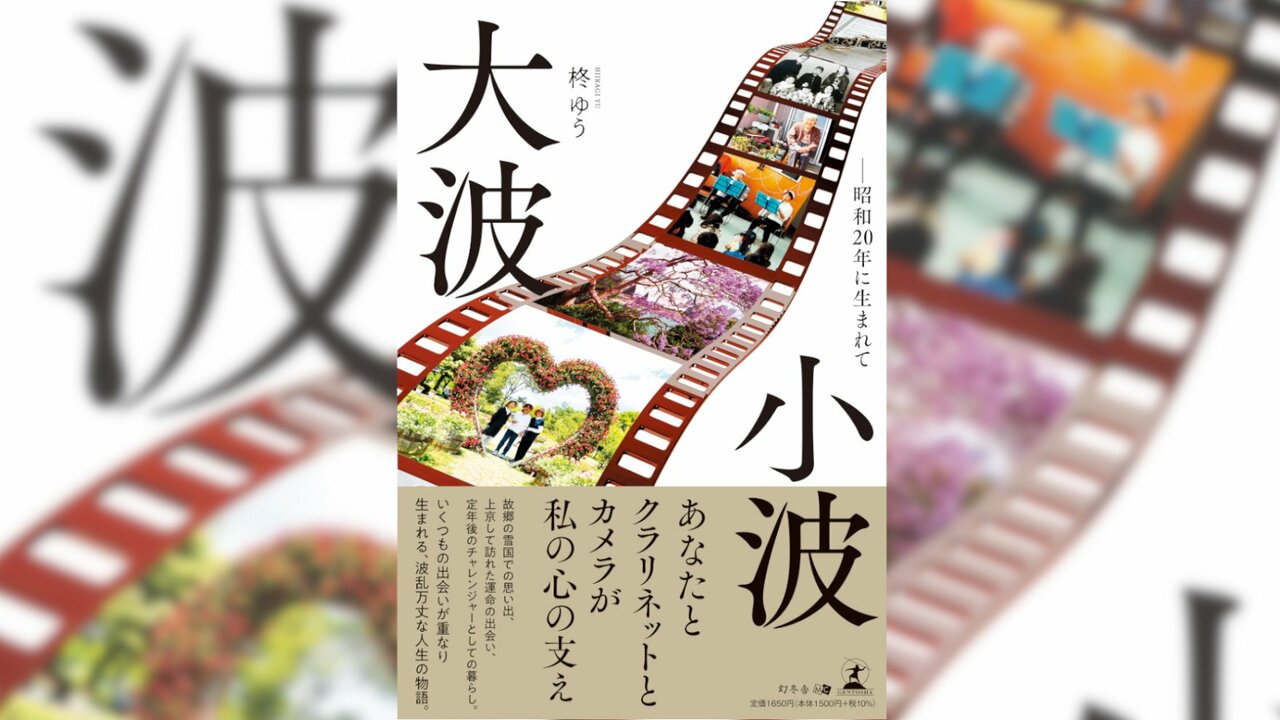

昭和の子母のお腹で終戦日(ゆう)

父は紡績会社から大学の講師に転職していた時期もあった。母は良妻賢母そのもので四人の子どもを引き連れ、愚痴もいわずどこへでも父について行った。

結婚したのは母が二十一歳の時、親戚の紹介で父と出会った。父は明治四十三年生まれ、母は大正五年の生まれ。六人の子を授かり、二人亡くした。そんなこともあって、子どもにはとても優しい両親だった。

その時代、もちろん母は専業主婦で年中忙しそうにしていた。子ども心に、母はいつ寝ているんだろうと思ったものだ。若い夫婦はそれぞれに親元には頼れない事情もあり、自力で毎日を過ごしていた。自分の生活は自分で切り拓く、他人には頼らない、そんな心意気だったようだ。

その精神は子どもの私たちにもしっかり受け継がれていたように思う。父がこよなく愛した高浜虚子の句に「春潮や倭寇の子孫汝れと我れ」とあるが、父もそんな心境だったのだろう。母方の祖父は、安定した職の公務員だったので、職を転々とする娘の婿のことは心配していたようだ。

その後堀之内から社宅がある長岡に引っ越してきた。私はこの頃からの記憶がある。この長岡でも二回の引越しをしたが、私はなんとここに大学卒業まで住むことになった。私たち兄妹は当たり前のように全員大学まで行かせてもらった。私立ではない公立の大学とはいえ、親はさぞ大変だったろうなと今更ながらの思いである。

両親にとっての長い、けれど充実した子育ての時期が終わり、四人の子どもたちは巣立っていった。夫婦二人だけの生活になってからも、父は職を転々とし、何回も引越しを繰り返していた。

終(つい)の住処(すみか)として選んだのは、茨城県水戸市内原。晴耕雨読の日々を思い描いていたにもかかわらず、父は七十一歳で病死した。その時母はまだ六十五歳。それから九十七歳で亡くなるまで、一人で生活していた。人生の最後の一時期は施設のお世話になったが、一人暮らし歴は長い。

私は、夫とのことが原因で親とはある時期絶縁状態だった。

何がきっかけでよりを戻せたのか覚えていないが、たまに日帰りで会いに行ったり、かなりの頻度で手紙のやり取りをしていた。私はハガキにささっと書いて出すことが多かったが、母は律儀に返事を書いてくれた。母と私は似たところがあって、かなり頑固だし興味や関心を持つことが共通していた。