日本では縄文時代(紀元前1万年前後から紀元前4世紀頃)の晩期に符合し、生産様式が狩猟・採集・漁労の採取経済によって生活が支えられた。稲作農耕の始まる弥生時代(紀元前4世紀頃~紀元3世紀)に移る数百年前である。

天皇親裁の中央集権君主国家を樹立したとはいえ、近代的憲法もなく刑法、民法等の法体系が未整備の明治初期の状況下、維新の為政者、側近達は新体制の正統的な論理を神話に基づき唱道する有様であった。

神話に溢れた国史なので、深掘りした考証を行い、論理的修正を済ませていれば、誤った皇国史観の陥穽にはまらずに済んだはずである。

②『日本書紀』

『日本書紀』は、国家成立要件の一つとされる勅撰国史(30巻)である。天武天皇の勅命で編纂が始まり、天武の遺志を継いだ皇孫の第44代元正天皇(680~748)へ、720年に編纂総裁の一品舎人親王(いっぽんとねりしんのう)から奏上されている。

『古事記』同様に帝紀と旧辞に基づき、『古事記』編纂の経験と検証を参考に編纂され、正史となる。最初の正史となる『日本書紀』は漢文で書かれ、神代から第41代持統天皇(645~702)までの記事を編年体形式で記述した公式歴史書である。

編纂総裁から奏上されたのは事実にしても、本当の編纂者が誰であったかは諸説ある。古事記同様、天武の命で作業は開始され、疑いなく『古事記』より少し遅れながらも、併行して整合を図りながら進められた。

大胆な推測だが、持統天皇の寵遇を得た後述の藤原不比等が、編纂を主導したと見ている。縷々述べるが、後世の藤原家の尋常ならざる繁栄を説明するには、天皇系以外に誰か一人、偉大な権威者の存在を仮想しなくては難しい。

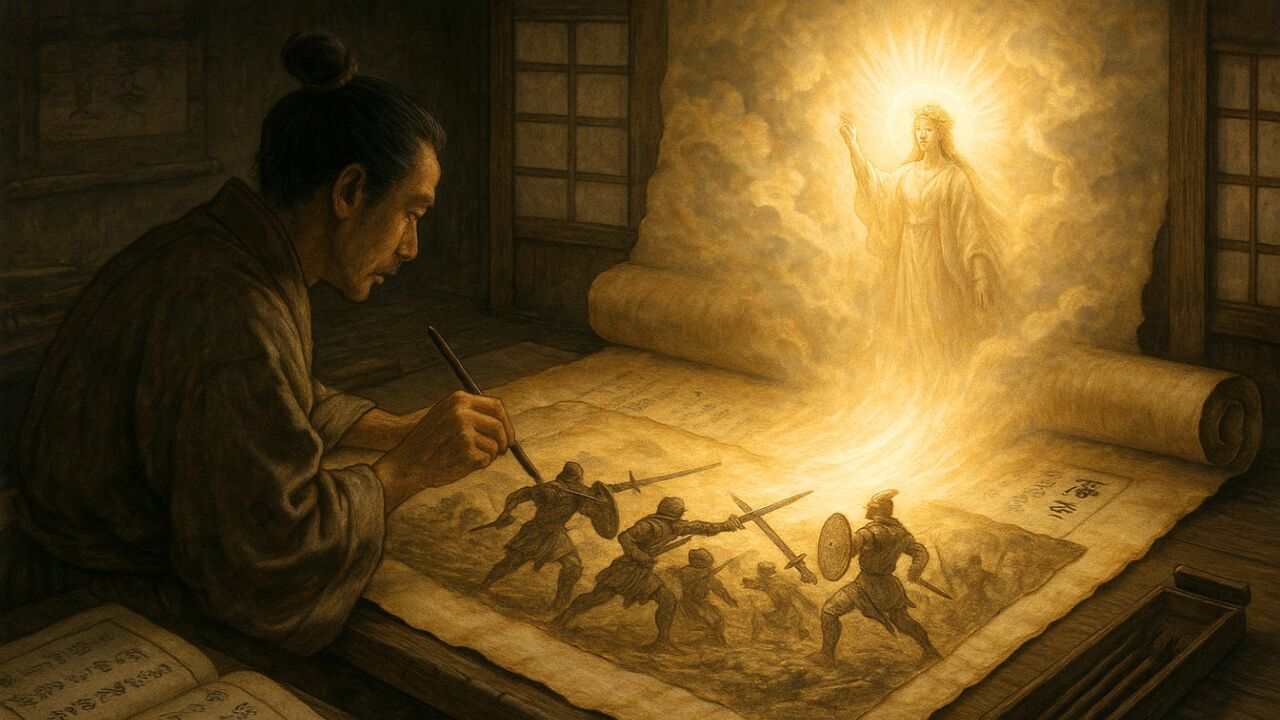

彼は自分が描いた国家の基本構想(国体)を持統天皇の許諾を得た後、歴史、国文、漢文を得意とする多数の役人に伝えて、それぞれの領域を担当させる。この中には大陸からの帰化人も相当おり、史書の書き方や漢文の校正には実力を発揮したであろう。

先行していた『古事記』編纂の経験と新知見を活用出来たチームは、紀伝体ではなく、編年体でより格調高い漢文を駆使して国史を作成した。

随時仕上がる著述や編修の実質監修は不比等であり、肝心な天皇支配の国体、論理構成や将来構想には自らが主筆で手を入れている姿が浮かぶ。和紙に墨と筆である物語が創作されて仕上がる一方、伝承された歴史と脳裏に去来する永劫国家との繋ぎ目を、如何にして矛盾なく整える至難さに不比等は懊悩する。そんな彼の後ろ姿に光明が差していた。

【イチオシ記事】「お前を抱きたい」そう言った次の瞬間彼は私の上にのしかかるようにして…

【注目記事】私の妹は、5年前に殺された。高校二年生だった。自宅のすぐ傍で車の中に引きずり込まれて、河川敷まで連れて行かれ…