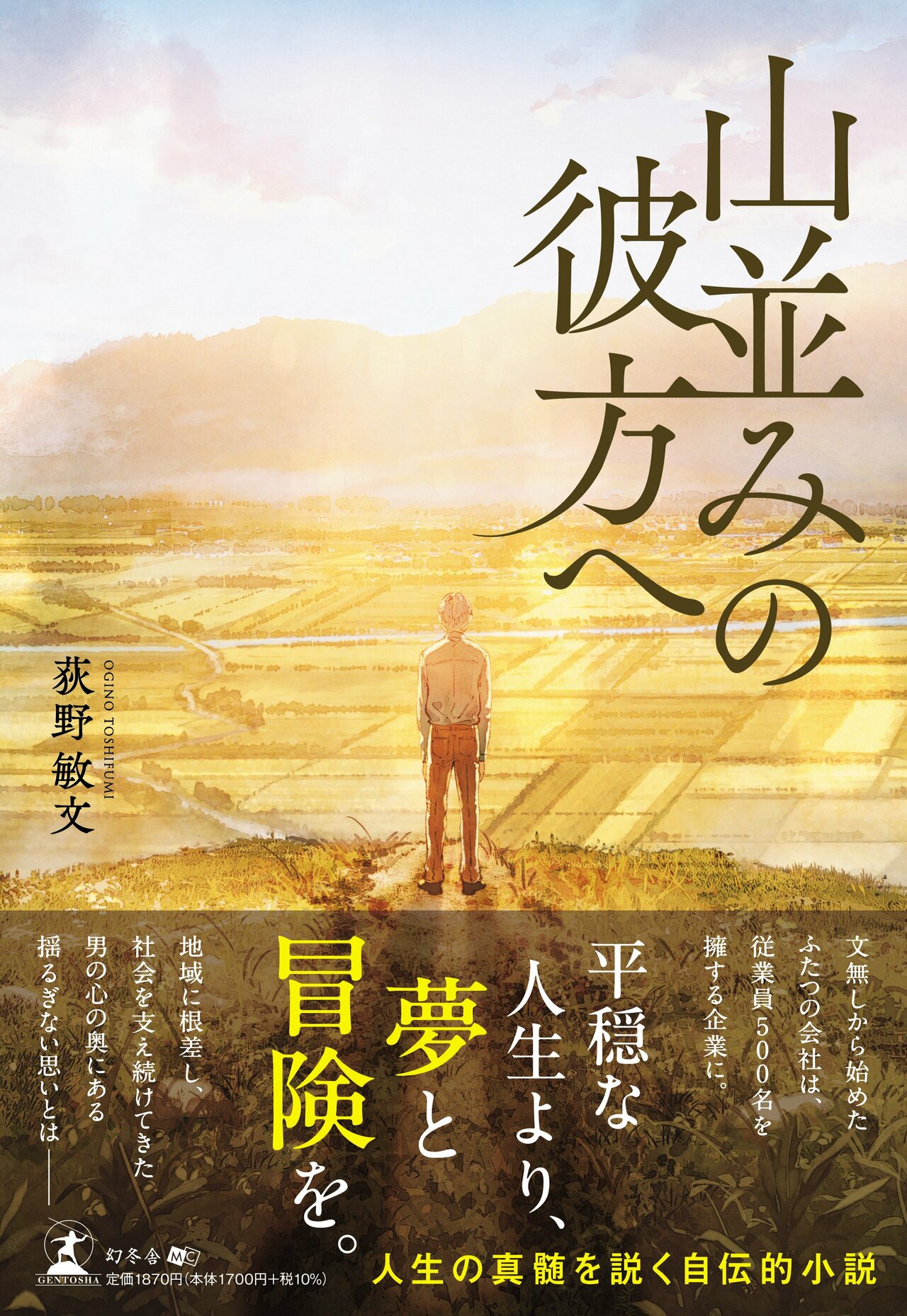

はるか西方に白銀の衣を纏った浅間山の秀麗な姿を望み、その北西には魔の山として有名な谷川連峰。さらに東北には群馬の名峰武尊山(ほたかやま)。その南は国定忠治でなじみの赤城山。こうした上越の山並みが白銀の化粧を凝らす頃、熊谷地方は冬の真っ只中。

そんな時、子供達は、集落の至る所に高く積まれた稲藁、通称ワラボッチと呼ばれる「脱穀した稲藁を高く積み上げたもの」の中に逃げ込む。そこが子供達の遊び場となっていた。

熊谷市の周辺は、麦踏みの季節は赤城おろしという季節風の吹く時期に当たり、熊谷地方に春の到来を告げる前ぶれともなっていた。

毎年1月から3月末にかけて、北関東の大地を土煙で覆い隠してしまうほど吹き荒れる風の強さは、大人でも立っていられないほどで、舞い上がる土煙によって家も田畑もすべて見えなくなってしまう。この地方では、その季節風を「空っ風」と呼んでいた。

田畑の畔道にフキノトウや土筆(つくし)が顔を出し、遥か上越国境の山頂に降り積もった雪がわずかずつ消えて行くと、凶暴な空っ風も日毎にその勢いが衰え、いずこへともなく消えて行くのであった。

それに合わせたように、麦を踏む農民の姿も一人、二人と減って行き、やがて耕地一面は麦の青さに変わって、五月の空に鯉のぼりが泳ぐ頃には田の麦も肌色となって麦秋(ばくしゅう)の季節を迎える。

こうして故郷、熊谷は一年で最も多忙な農繁期を迎えるのであった。

【イチオシ記事】「お前を抱きたい」そう言った次の瞬間彼は私の上にのしかかるようにして…

【注目記事】私の妹は、5年前に殺された。高校二年生だった。自宅のすぐ傍で車の中に引きずり込まれて、河川敷まで連れて行かれ…