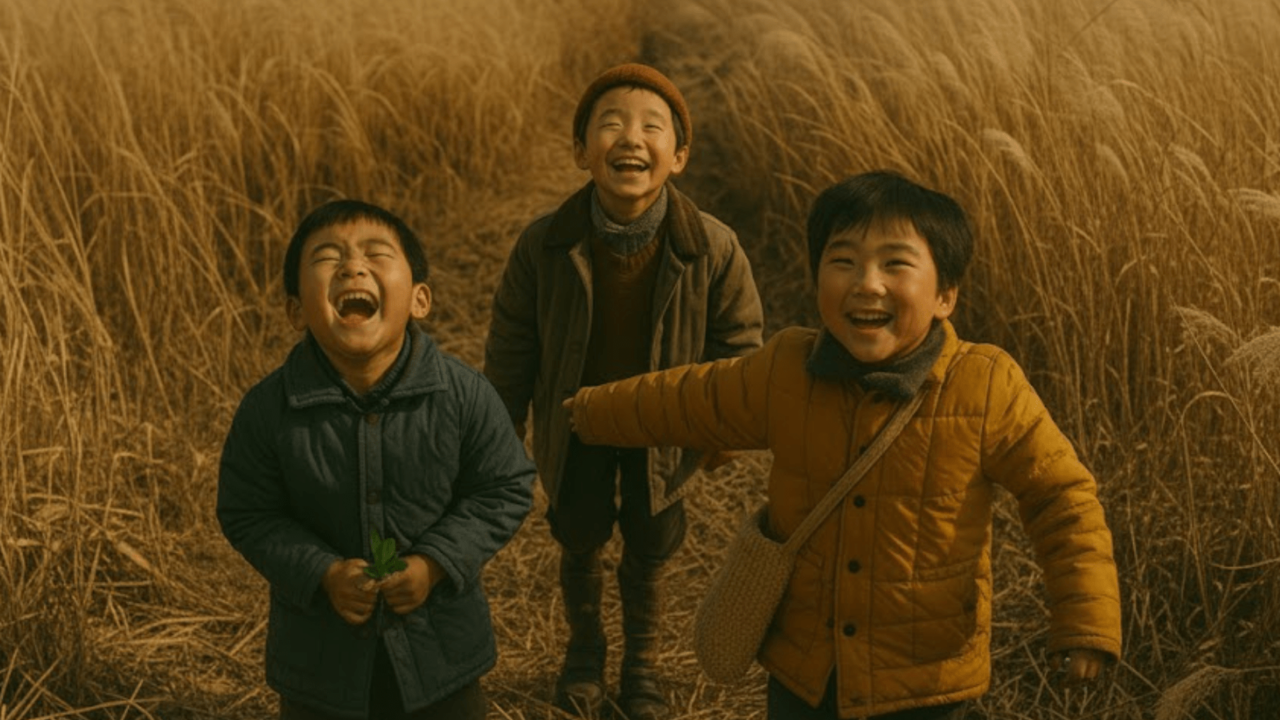

その頃の谷川家は、周囲を欅(けやき)の木などで囲んだ古めかしい農家で、屋敷の西側には大人が二人掛かりで抱えきれないほどの太い欅の木が立っており、谷川家の目印にもなっていた。

この地域は、荒川と利根川という2本の大河によって水利にも恵まれ、農業が盛んであった。これらの川の増水や堆積作用によってもたらされた肥沃な土壌は、キャベツなどの野菜の栽培に適し、都会に近いという立地の良さも手伝って、主に東京方面に出荷されていた。

谷川家の周辺もほとんどの家が農業を営み、水田の裏作に小麦を栽培していた。その他、大麦、大豆等が栽培され、中でも小麦の取り入れは、梅雨の季節、水田に早苗が植え渡される前に実施され、風などにより倒れてしまった麦の刈り入れは通常と違い、その数倍の労力を必要とした。

そのために小麦を踏みつけて腰を強くし倒れるのを防ぐ、この地方の農家で古くから行われてきた「麦踏み」は、農民達にとって極めて重要な作業の一つとなっていた。

冬から早春にかけて、農民達は春の日を惜しんでどの家でも一家総出で麦を踏む。雪こそ降らないが、上越国境から吹き下ろす風の冷たさは想像を超え、凍てつくような寒さだ。

ゴーという不気味な音を立て吹き荒れる土砂混じりの風は、顔に当たると針で刺したように痛い。それを避けるために農民達は、一様に手拭いで頬被りをする。あちらでも、こちらでも、同じように頬被りをした人達が麦を踏む。