【前回記事を読む】27年間、医療、福祉、精神保健、教育など多岐にわたる分野で心理職として勤務。自分なりの相談対応スタイルを確立

事例と解決篇

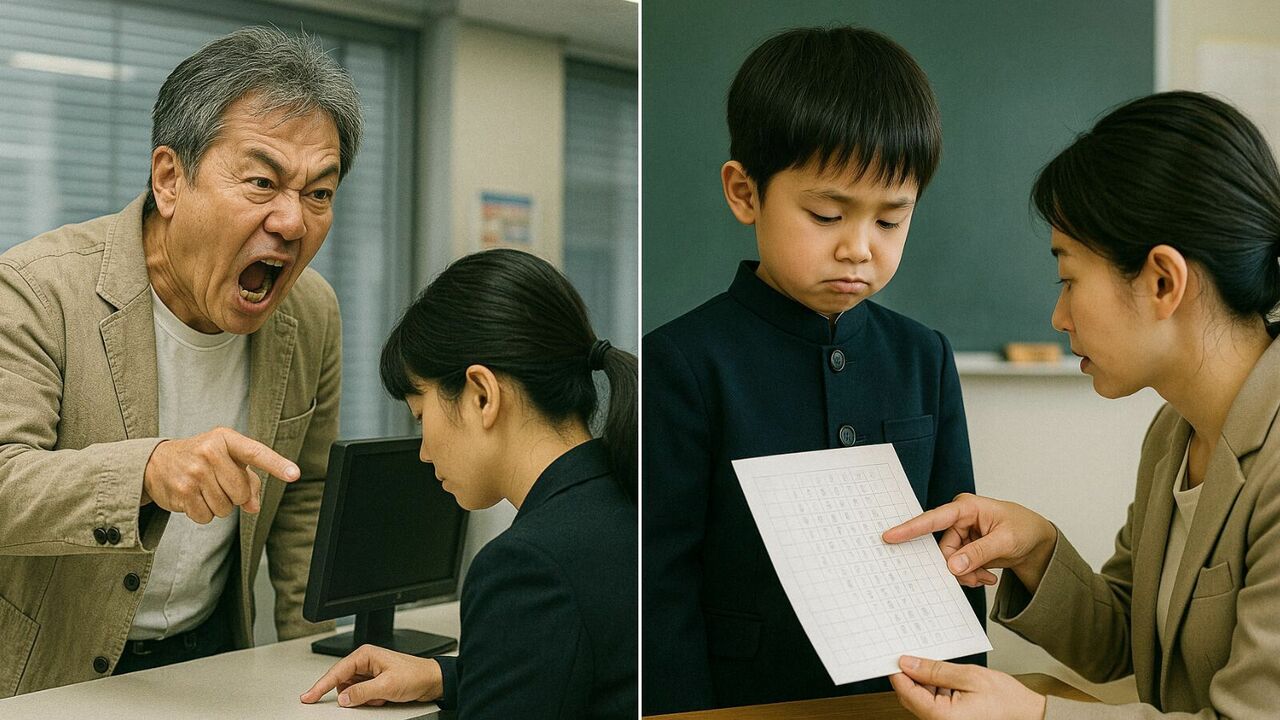

第一章 クレーム対応

1. 怒鳴られて嫌な思いをしたことはありませんか?

相談対応について語るにあたり、おそらく相談に携わる多くの方が経験するであろうクレーム対応を、最初の話題とします。

クレームを言われる覚えなど一切なく、よかれと思って日々仕事をしていても、クレームはある日突然やってきます。心構えがないとあっという間に相談者のペースに飲み込まれて、後々恐怖感や不全感が残ってしまいます。

私は地方公務員の心理職として長年勤めましたが、相談を受けるばかりではなく、怒鳴られるようなクレームを受ける機会が度々あり、その中で何度も苦い経験をしてきました。自分の対応力が追い付いていなかったために相談者を怒らせてしまったこともありました。

しかし、多くは所属していた組織の対応のまずさを、たまたま対応した私個人にぶつけられたものでした。また、最初から喧嘩腰な態度で、到底受け入れられないような不当な要求を通そうとするものもありました。

自分が至らなかったのであれば、「怒鳴られたのは仕方ない、次にそのようなことがないように自分を成長させよう」という気にもなります。

しかし、それ以外の場合、なんとも納得できない、どこにもぶつけられないモヤモヤばかりが募ったものでした。ましてや、まだ駆け出しの頃は、相談者のペースに飲み込まれて、伝えたいことをうまく伝えられない不全感をずっと引きずったり、電話に出ることが怖くなったりしました。

この章には、そんな私の経験を基に、相談業務におけるクレーム対応ではどのような心構えが必要なのかを具体的に記述しています。

仕事上の「あるある」の読み物として目を通していただくだけでも、似たような状況に遭遇した際、想定内の出来事として対応できる可能性があります。また、「自分であればこう対応するだろう」と想定してもらうきっかけとなれば、実際に遭遇した際にやはり想定内のこととして対応できるかもしれません。

かつての私と同じように、地方公務員として日々都道府県民や市区町村民の相談対応をしている方、電話相談などの相談業務に携わっている方など、人と接する仕事をしている方に読んでいただき、対応の参考にしていただけると幸いです。