【前回の記事を読む】いじめはクラス員が解決する!? 当事者と同年齢で、おたがいの性格や交友関係もよく知っているから…

第一章 だれがいじめを解決するのか

―学習指導要領といじめ解決―

いじめ解決率の高いクラス員

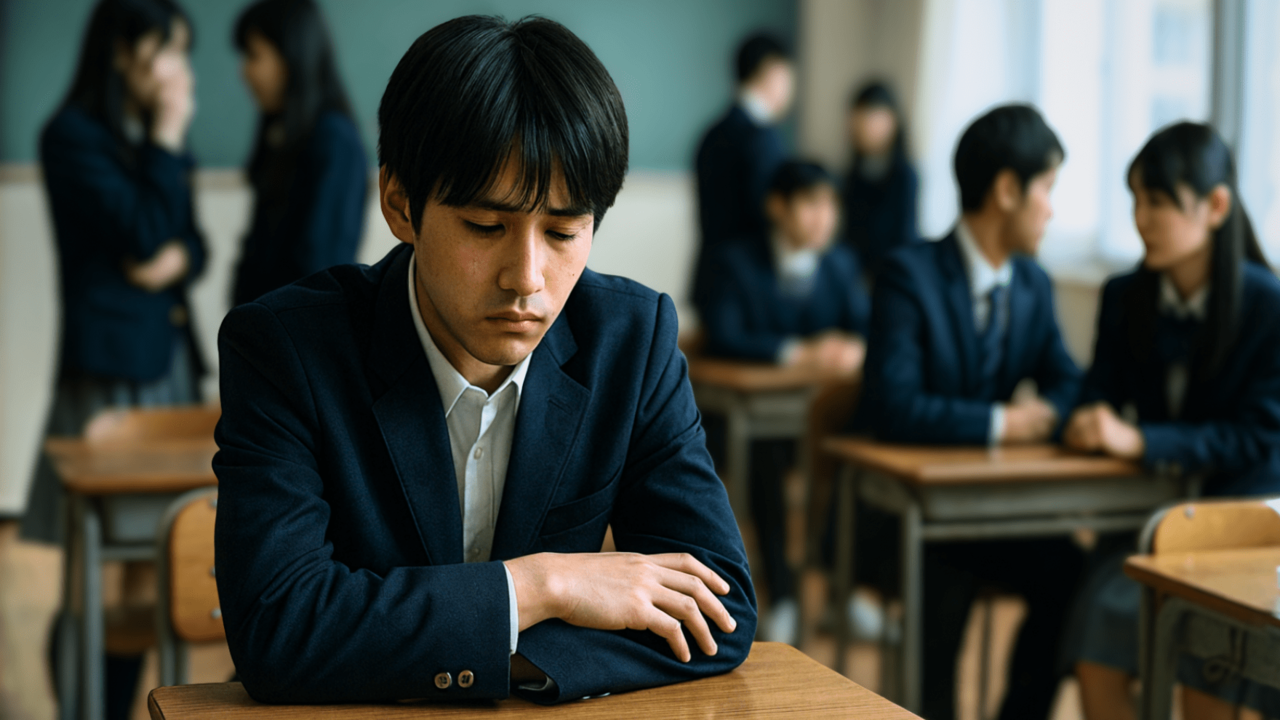

大学の研究機関の調査によると、「あなたは、だれにいじめを止めてほしいですか」という質問に対し、子どもたちは圧倒的に「友だち」と回答しています。先生や親にいえないことも、友だちなら本心を打ち明け、本音と本音で語り合えます。クラス員こそが、友だちの悩みに親身になって向き合い、わだかまりをなくし、心の底から仲直りを勧めることができる存在です。

説明が遅れましたが、本書は生徒を仲裁者として、いじめや学級の諸問題を解決した25年余の実践書です。日本の中学生は、悪口や仲間はずれひとつ自分たちで解決できないでいます。それを打開するために、「こんなやり方もあります」といった「子ども参加」の提案書でもあります。

子どもの参加する権利と学級活動

生徒を仲裁者とする子ども参加の実践は、学習指導要領に書かれているからそうするものではけっしてありません。

子ども参加は、子どもが持つ権利を定めた「子どもの権利条約」(日本は1994年に批准)の中核でもあります。

1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすす べての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。

2 このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続 において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。(子どもの権利条約 第12条)同条約は、子どもに影響をおよぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を保障しています。

生徒がいじめ解決に向けて仲裁者として加害者と被害者の意見に耳を傾け、問題解決のために意見することは、子どもの権利です。

2019年に国連子どもの権利委員会は日本政府に対して、「自己に関わるあらゆる事柄について自由に意見を表明する子どもの権利が尊重されていないことを依然として深刻に懸念する」と勧告しました。とくに緊急にとるべき分野として、「子どもの意見表明と尊重」や「暴力や差別の禁止」などをあげています。

では、今の学校において子ども参加(中学校では「生徒参加」)によるいじめ解決は実現しているのでしょうか、子どもの権利は守られているでしょうか。それを知る手がかりは、「学校いじめ防止基本方針」にあります。