【前回の記事を読む】ハレー彗星、地球に衝突? 1910年4月、噂に怯えながらも兄と見た一生に一度の忘れられない光景

第一章 ハレー彗星、現わる

母は二人を待っていた。「お茶どん飲んで、寝なはり」と言って、熱いお茶を煎れてくれた。彗星のことは一つも聞かなかった。

その母を、私はこう思った。「大人の人は偉いんだなあ~。ハレー彗星の出現なんて、てんで問題にもしとんなさらんごたる」

中天にかかった月、星に対する東洋人の感懐は、古来時と場所と人によって千差万別である。月見れば千々に心の乱れるのをものした古歌は数知れない。

その昔、遣唐使の中に、留学生として中国に渡った阿倍仲麻呂(あべのなかまろ)という日本の文学青年が、明州(現在の浙江(せっこう)省寧波(ねいは)市)で歌ったとされる「天の原 ふりさけ見れば 春日なる 三笠の山に 出でし月かも」は、

月と日本文学の、縁結びのよい考証にもなる歌とも思うが、月の性格も、古来東洋人は見る人によって、血の通った人間に準(なぞら)えることもあれば、又その人の住む国の運命にまで結びつけて見ることの方便にも使われた。

人の創った知恵、感情は勝手気儘(きまま)なものである。だから月、星の正体は、その存在は、人間の生活には価値のある面白い対象物ともいえる。

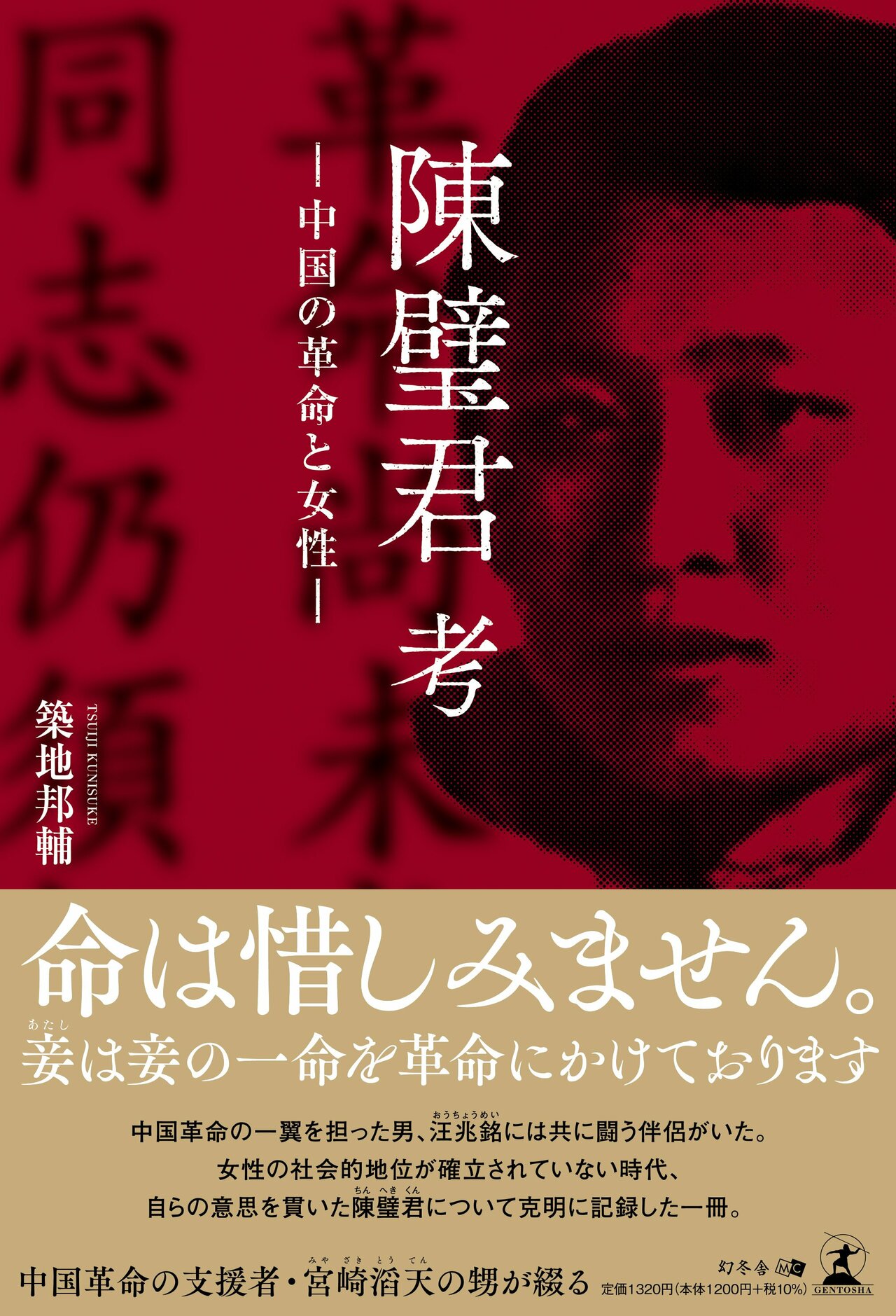

さて、兄と私と二人が、熊本の一貧村の片田舎の畑の中で見たそのハレー彗星を、同じ時に、同じ刻に、然(しか)もその人の一生のうちの数奇な時節に、私の従兄宮崎龍介1)と二人で眺めていた人がいた。

それは、中国革命の祖といわれる孫文その人である。時は一九一〇年(明治四十三年)四月、初夏の夕である。孫文は齢(ヨワイ)四十五歳であった。龍介が旧制中学三年生の頃である。

孫文が、孫文の兄孫徳彰 (そんとくしょう) をつれて、東京の小石川原町にあった叔父宮崎滔天の家の門を敲(たた)いたのは、全く前ぶれなしのことである。

孫文は日本滞在中、中国革命の危険人物であるという理由で、清朝の要請による日本政府の命令で日本を退去し、フランス、イギリス、アメリカに滞在した後、ハワイにいた兄の徳彰をつれて、横浜にひそかに再上陸していたのである。