2-2-4

【訳】

こんなに思い悩んで来たのにまだ生きながらえ耐えている

でも涙だけは耐え切れずに流れ続ける

【歌人略歴】

道因法師(どういんほうし) 1090-1182年頃。平安時代後期の官人・僧侶・歌人。官人としては右う 馬まの助すけなどを務めて従五位上に至る。1172年に出家して道因と称した。様々の歌合せに参加・出詠し、また自らも「住吉社歌合」「広田社歌合」などの社頭歌合を主催している。『千載和歌集』に20首をはじめとして勅撰和歌集に41首が入集している。

2-2 解説

ほととぎす 鳴きつる方を ながむれば ただ有明の 月ぞ残れる

月見れば ちぢに物こそ 悲しけれ わが身ひとつの 秋にはあらねど

なげけとて 月やは物を 思はする かこち顔なる わが涙かな

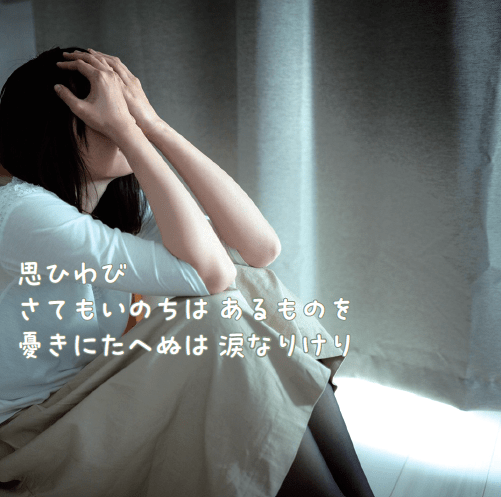

思ひわび さてもいのちは あるものを 憂きにたへぬは 涙なりけり

この節は、月を題材にして、悲し、憂きといった感情を歌っています。実は1-3でも、月を題材にした4首が並んでいました。

比較すると、第1章の4首は、雲間に見え隠れする月の姿を様々に歌っていましたが、ここの4首は、同じく月を題材にしていますが、それを眺める歌い手の様々な感情が色濃く出された歌が並んでいます。

第1章の4首とははっきり異なった趣なのです。

1首目は、女を訪れた後の朝帰りの寂しさ、悲しみが漂います。いわゆる後朝(きぬぎぬ)の歌となっています。

第2首は、もっとはっきりと月に対峙した歌い手の悲しみが身に染みてくる歌です。

続いての2首組は、「悲し」から更に複雑に、嘆き、物を思う、思いわび、憂きといった感情を交えて「涙」がもう一つの主題となってきます。

【イチオシ記事】何故、妹の夫に体を許してしまったのだろう。もう誰のことも好きになれないはずの私は、ただあなたとの日々を想って…

【注目記事】娘の葬儀代は1円も払わない、と宣言する元夫。それに加え、娘が生前に一生懸命貯めた命のお金を相続させろと言ってきて...