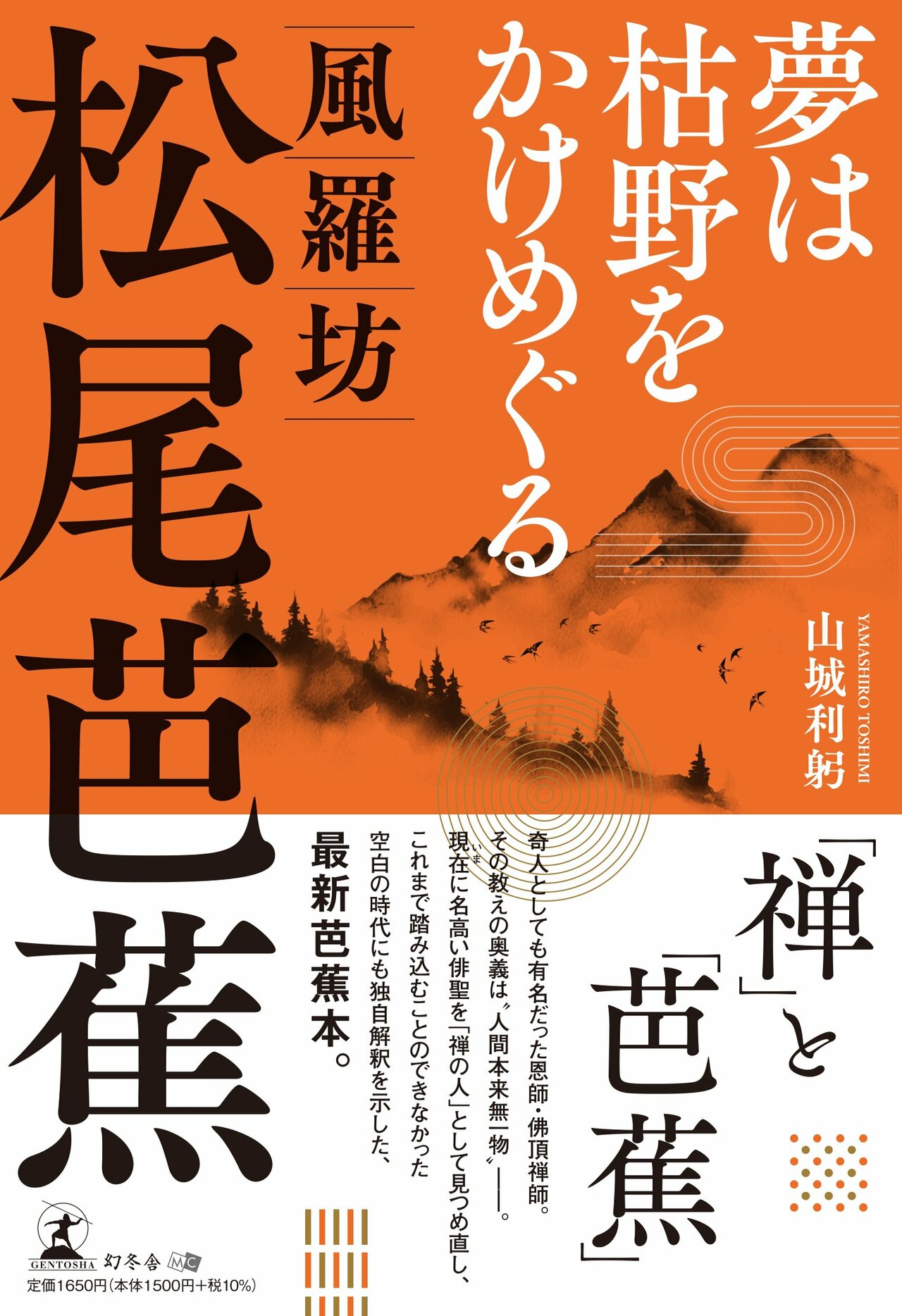

元禄七年十月十二日午後四時頃、芭蕉永眠。

肉体の旅路は終わったが、魂の永遠の旅は、この瞬間から始まった。辞世の句のように。遺体は 遺言により、湖北の義仲寺に埋葬された。

「旅に病んで」の句について。私は長い間、病床にある身の夢のなかで、なおも、必死に俳諧の道をさまよい歩くと解釈していた。しかし、芭蕉の生涯を何度も追跡してみて、これは芭蕉が、自分の生き様を語っている、広い意味で、生涯を肯定した句ではないかと思うようになった。

旅の途上で病む身になり、もしかしたら、このまま死ぬかもしれないが、魂魄は永遠に、広大な枯野を、一風羅坊としてさまよい歩き続けることだろう。この道に悔いはない、と読みとれた。其角の「行脚餓死は師の本気」の言葉どおり。それ以上の解釈は、芭蕉の意にそむくと見ています。

蕪村は、芭蕉高弟の一人其角の、孫弟子にあたる。芭蕉をお手本として、生きてきたといわれている。最晩年の有名な一文。

「歳末の弁」

名利の街にはしり貪欲の海におぼれて、かぎりある身をくるしむ。わきてくれゆくとしの夜のありさまなどは、いふべくもあらずいとうたてきに、人の門たたきありきて、ことごとしくののしり、あしをそらにしてのゝしりもてゆくなど、あさましきわざなれ。さりとて、おろかなる身は、いかにして塵区をのがれん。

「としくれぬ笠着てわらじはきながら」片隅によりて此の句を沈吟し侍れば、心もすみわたりて、かかる身にしあればいと尊く、我がための魔訶止観ともいふべし。芭蕉去りて芭蕉なし。とし又去るや、又くるや。

芭蕉去つてそののちいまだ年くれず 蕪村

蕪村の辞世の句

しら梅に明くる夜ばかりとなりにけり

白梅に、今ちょうど朝の光が差し込んできた、なんと清すがしいことよ。(「蕪村文集」岩波文庫)

笠着てわらじはきながら を、貫き通した芭蕉の人生、お見事と言うしか言葉が無い。