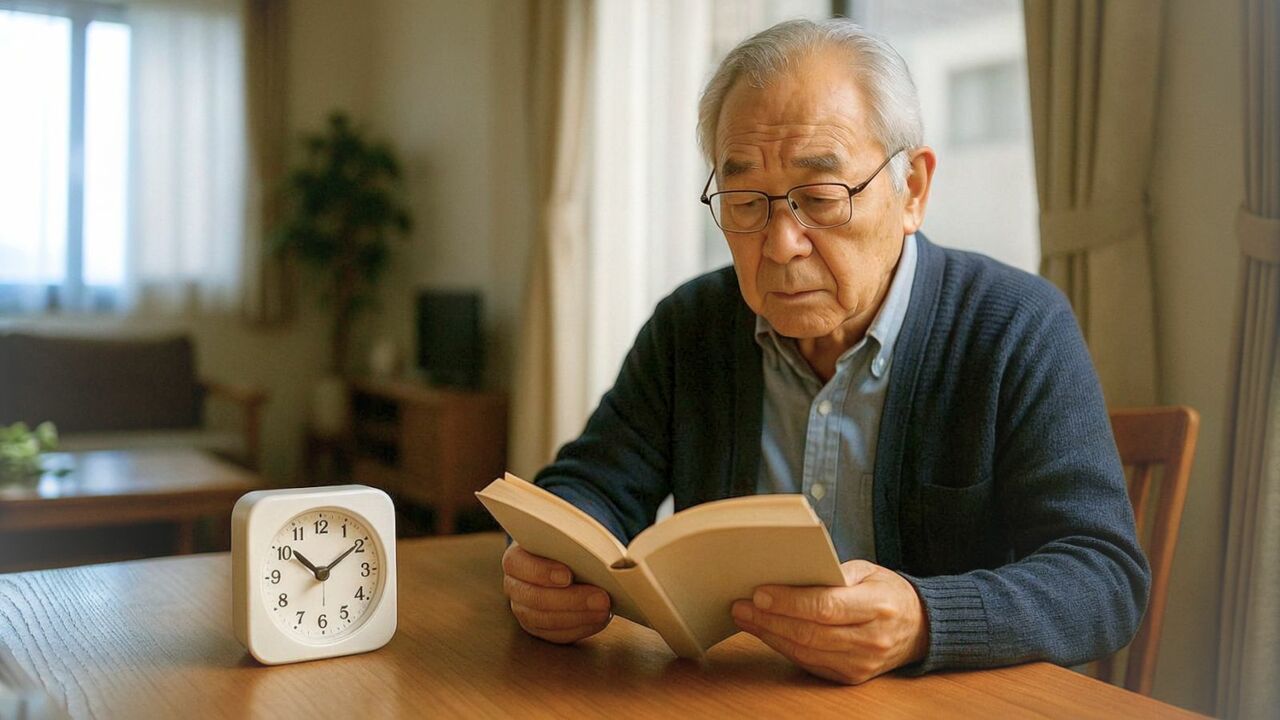

読書は想像力を必要とする。活字を1つ1つ追いながら、小説であれば情景描写や登場人物の気持ちをイメージする。歴史書にしても当時の背景などを想像しながら読み進める。そうした行為が脳全体を活性化しやすくする。

そしてその結果として、集中力や記憶力も高まることになり、認知機能の低下、つまり認知症予防・改善を期待することができる。そればかりか、感情移入するという行為は、うまく言葉にできない不安や、モヤモヤした気持ちを吐き出すきっかけになるため、読み手のストレス発散にもつながるという。

ご存じのように、ストレスはうつ病のもとでもある。読書を通じてうつ病の予防・改善にもつながることも期待されている。

また、読書を習慣にしている人は、読書しない人に比べて死亡率が低いとのこと。読書による脳の活性化が死亡リスクを下げている可能性もあるとされている。中でも、新聞・雑誌よりも小説・ノンフィクションの方が効果的ともいわれている。

以上 参考:家族の介護と健康を支える学研の情報サイト『健達ねっと』https://www.mcsg.co.jp/kentatsu/dementia/12572 2022年8月14日閲覧

特に名著といわれる小説は想像力・集中力を掻き立てる。

例えば、ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』(新潮社 1978年)。上巻は登場人物の紹介がメイン。ロシア人特有の長く舌をかみそうな名前と、キリスト教に関わる記載もあり、すぐに眠くなりなかなかページが進まなかった。

しかし、中巻以降、まるで推理小説のような展開となり、さらに個性的な登場人物の会話や関係性、心模様がイメージされる。そう、映画を見ているような感覚となり、一気に下巻まで読み進むことができた。

今にして思えば、村上春樹の著書に何となく似ているようにも思う(あくまで個人の感想であるが)。