五 蝶に聞け

「牡丹の花、見事でしょう」

セイレイ嬢が言った。声に香りがあった。

「ここには千五百株の牡丹がありますが、どれ一つとして見事でないものはありませんが、美極まって異種に変化するものがあるのですよ。

満開の時、時は夜、満月の時刻になって、牡丹の花々の中で一番の大輪にして雄しべ雌しべ共に毅然とまた艶やかに垂直に伸びて、触手のごとく月の光に感じ入り、自らの花の酔いに恍惚となり、ふっと、そのあるとも知れない花の魂は瞬時の香りを放って、抜け出し、憧れ出て、輪郭定かでない、人間の女体を彷彿とさせるがごとき姿に変化して、牡丹の園のこの中空に浮き立ち、風のごとく、香りのごとく、すうっと月の光の破片を身に纏いつつ、しばし逍遥し遊泳するのが見られるのです。

しかし一度抜け出た牡丹の花の霊はもう二度と元の花に戻ることはなく、見えざる人間の女性となって、そして自らは牡丹であったということに気が付きもせず、牡丹園の中を、ちょうど牡丹の花の咲き終わるまでの間、一人の見えざる絶世の美女として漂うがごとく生きて行くのです。

さあ、あなたはこの牡丹園の中に人間となった牡丹の花の姿を見つけることができるでしょうか。

美しい花は何か不思議なそれ以上の存在を思わせ、それの化身か、あるいは逆に、それへと抜け出ようとしているものか、眩暈を催すようなところがありますね。美しい女性というのもそういうところがあるのかもしれません」

セイレイ嬢はそう言いつつ、艶やかな微笑をぼくに向かって投げかけながら、ふたたび前を歩き出した。

牡丹園に何人もの女性の姿があった。その中に今セイレイ嬢が話してくれた牡丹の魂をもった女性もまたいるのではないか。そんなことをふと思った。

セイレイ嬢は「ちょっと失礼します」と言って、ぼくの側を離れ、牡丹園の中にいる若い女性の方へと歩いて行った。

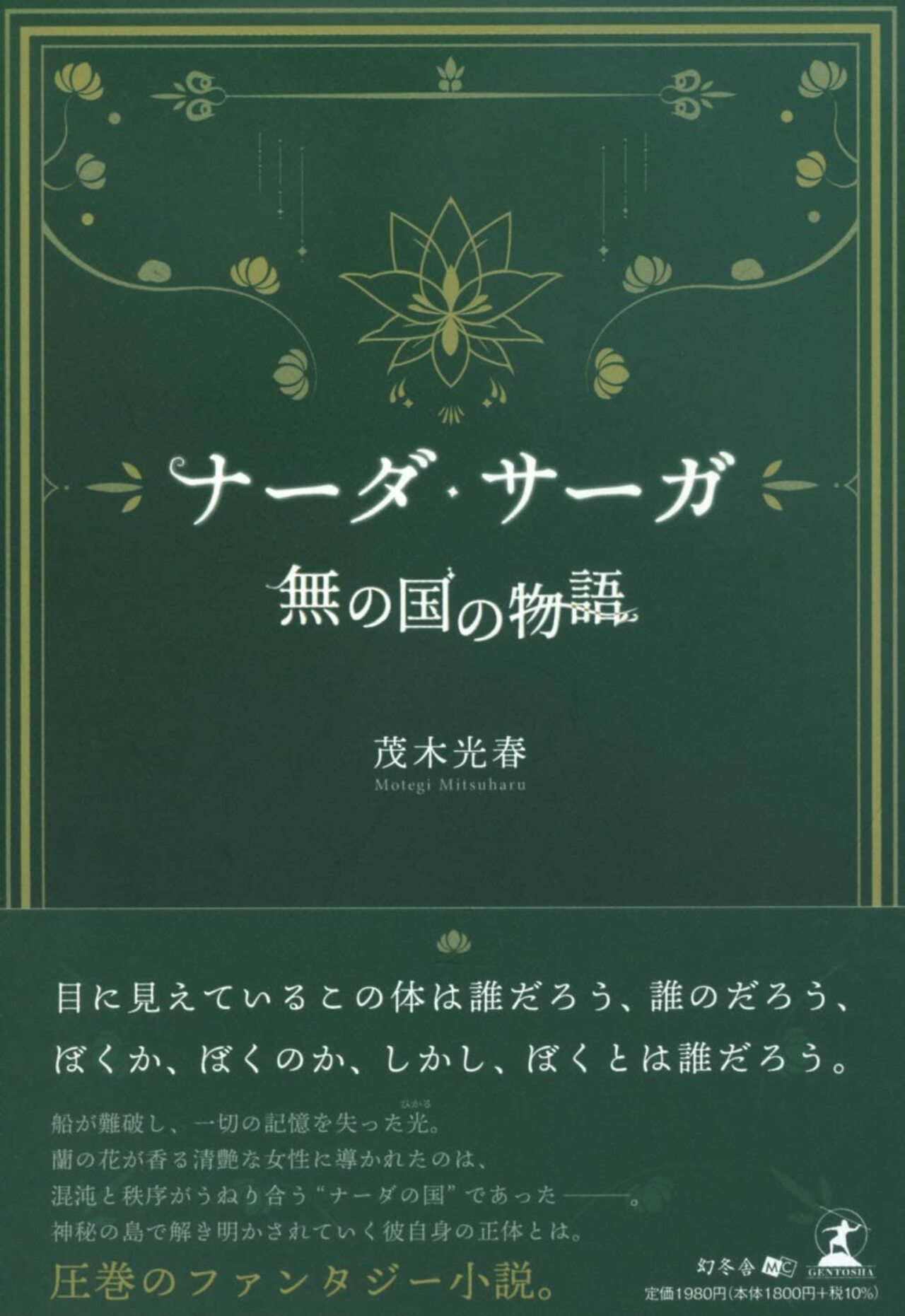

ぼくは一人残されて所在なく辺りを見回し、仕方なく牡丹園の中をぶらつき始めた。ほとんどふいにと言っていいくらい、ぼくとは何だろう、ぼくという存在は何だろうという思いが心の中をよぎった。

記憶はほとんどない。ぼくがどんなことをしてきたのか、どんな人生を送ってきたのか。その大筋、その細部がどうやっても思い出されてこないのだ。