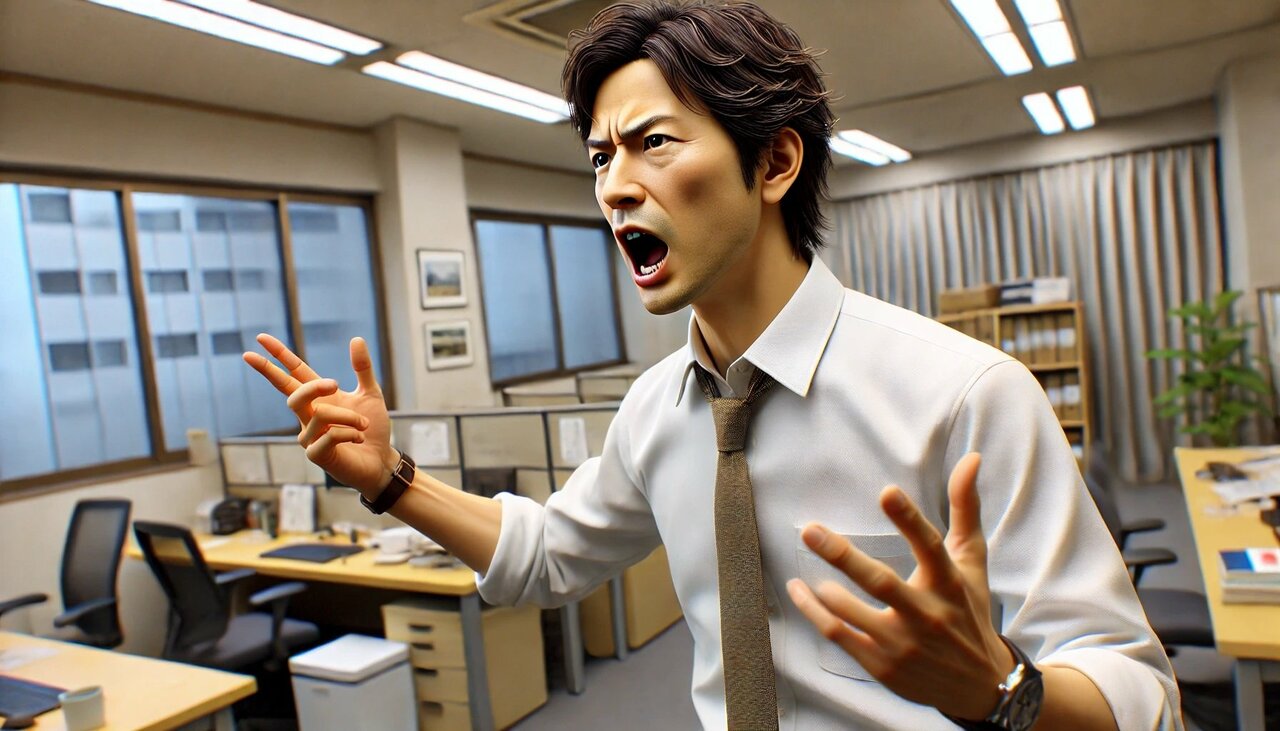

とんでもない物言いに呆れ、僕がさらに何か言おうとしているとマネージャーの黒川は少し離れたところに僕を引っ張っていって小声で説明した。

「あの方のお父様の会社にはいつも車をたくさん買ってもらっているんだ。理不尽だと思うだろうけど、とにかく早く代車を用意してくれ。確かツーシーターのオープンカーがあったはずだ」

仕方なく地下に行ってツーシーターのオープンカーを持ってきて、車のキーをその若い軽薄そうな男に渡した。

「ありがとう。やればできるじゃないか。黒じゃないけど、ガンメタだからまぁいいかな」

まぁいいかなじゃないよと心の中で毒づいている僕の横で黒川マネージャーがへりくだっている。

「坊ちゃん、気をつけて運転してくださいね」

「了解でーす」

全くどこまでもふざけた軽薄野郎だ。今日は朝からとんでもない日だ。

僕は大学卒業後、大手自動車メーカーの販売会社に就職し、東京で勤務した。車好きの僕は車のセールスを仕事にできることが単純に嬉しかった。内定をもらったときは思わず小躍りして喜んだものだ。そして自分では所有することがなさそうな高価な車を7年くらい売り続けた。1台売るたびに給与にインセンティブが加算されていくのも嬉しかった。

どうすれば車がたくさん売れるか、いろいろと考えた。またそのためにありとあらゆる勉強もした。夢中で車を売っていると、3年目には営業所で販売台数がトップになった。5年目には社内で1位になって表彰もされた。

同期には猪田という僕と成績を競っていたライバルがいた。最初のうちは切磋琢磨して充実感を感じていたし、3年目に彼に先んじて販売台数がトップになったときは大きな喜びを感じた。