東京編

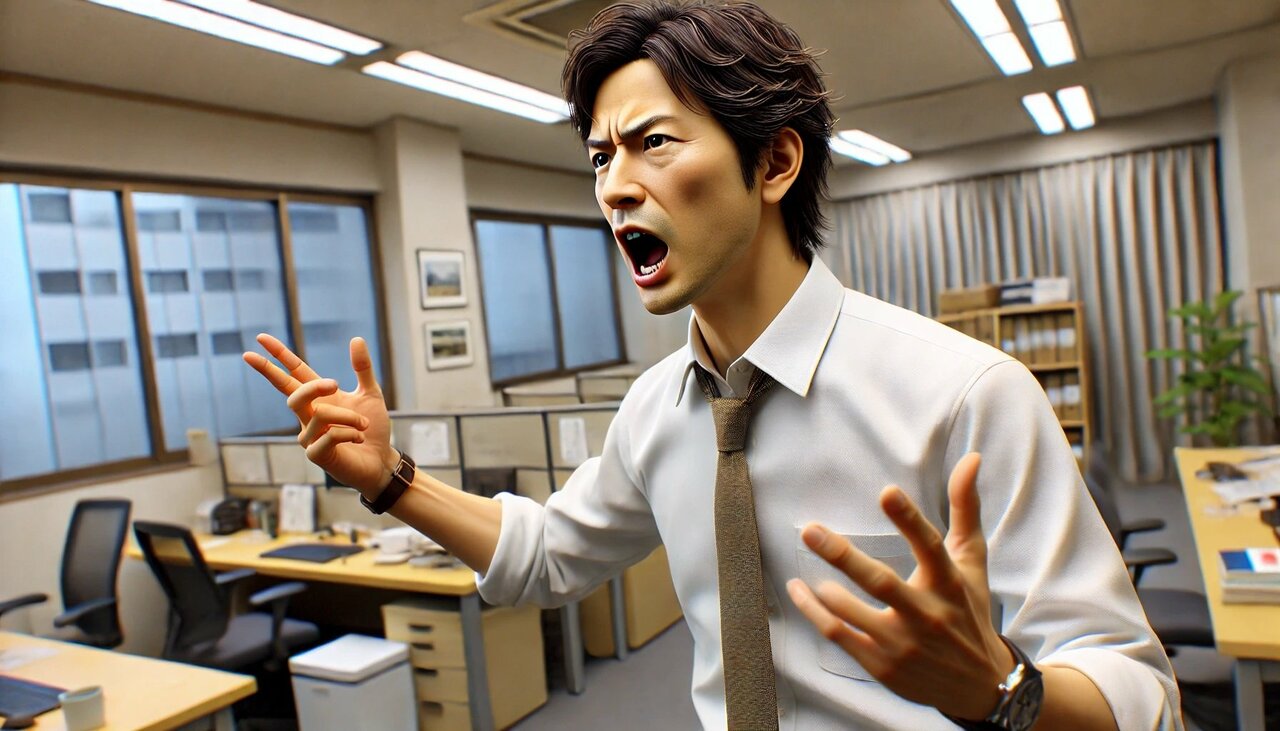

ところがあるとき、猪田が僕の顧客にこっそり僕の悪口、例えば女性関係がだらしない、嘘つきで金遣いが荒いなど虚偽の情報を吹き込んで邪魔をしようとしていることを顧客の一人から教えられた。

最初は強い怒りを感じたが、すぐに自分自身が単に車を売る台数を競争しているだけになりつつあったことに気づいた。本当はお客さんが好きな車に乗って満足してくれることを目指していたはずだ。それなのに、いつしか成績だけを追い求めるようになっていた自分は、卑怯な真似をしてでも成績を伸ばしたい猪田と大きな差はなかった。

もう一つ僕を後ろ向きの気分にさせることがあった。それは、500万円以上もする高級車に試乗もしないで購入するお客さんが結構多く、中には車も見ないで購入する人もいることだ。

また、税金対策のために定期的に新しい車を購入する場合もあるようだ。この際も試乗はない。車が大好きな僕は、車を購入するなら安い中古車でも試乗してから購入を決めたい。もちろん、純粋に車が好きな人も来店する。そんな人に、自分ではあまり運転したいと思えない高価な車を薦めることが苦痛になってきた。

さらに、そのような状況の中で起こったのが冒頭の事故だ。あんな下衆な奴にへつらって車を売る仕事をしている自分が嫌になってしまった。そして、その翌週、決定的な出来事があり、自ら希望して系列の子会社に出向して中古車を売ることを決心した。

まだ暑い盛りの8月初旬の日曜日。雲ひとつないその日の青空はなぜか妙に印象に残っている。真夏の太陽が勢いよくアスファルトを照らしていた。仕事で煮詰まった僕は目的もなく環七沿いの中古車屋に立ち寄った。買う気がなくても中古車屋に行って試乗するのはいつものことだ。習慣といってもいい。

長年乗った僕の分身とも言えるMR2で中古車屋に入って行くと、若い販売員が走り寄ってきた。

「MR2のTバールーフですね。運転してみたいなあ」

「運転してみますか?」

「でも店長に怒られます」

「僕が何か試乗した後に、『下取り予定の車が結構古いから問題ないかどうか確認するために乗ってきます』と言えばきっと店長はクリアできると思います」

「確かに! でも本当にいいんすか?」

「いいけれど、客に向かって『いいんすか』はないでしょう」